ステロイドの種類と使用方法

ステロイド薬の作用機序と体内での働き

ステロイド薬は、私たちの体内で副腎から自然に分泌されるステロイドホルモン(コルチコステロイド)を人工的に合成した医薬品です。これらは強力な抗炎症作用と免疫抑制作用を持ち、様々な疾患の治療に用いられています。

ステロイド薬の作用機序は非常に複雑ですが、基本的には以下のようなプロセスで効果を発揮します。

- 細胞内に入り、グルココルチコイド受容体(GR)と結合

- 結合したGRが細胞核内へ移行

- 炎症に関与する遺伝子の発現を調節

- 抗炎症物質の産生促進と炎症性物質の産生抑制

この分子レベルでの作用により、ステロイド薬は以下のような効果をもたらします:

- 炎症反応の抑制

- 免疫系の調節

- アレルギー反応の抑制

- 組織の修復促進

医療現場では、これらの作用を利用して自己免疫疾患、アレルギー疾患、炎症性疾患など、様々な病態の治療に活用されています。特に膠原病や重度の炎症性疾患では、ステロイド薬が第一選択薬となることも少なくありません。

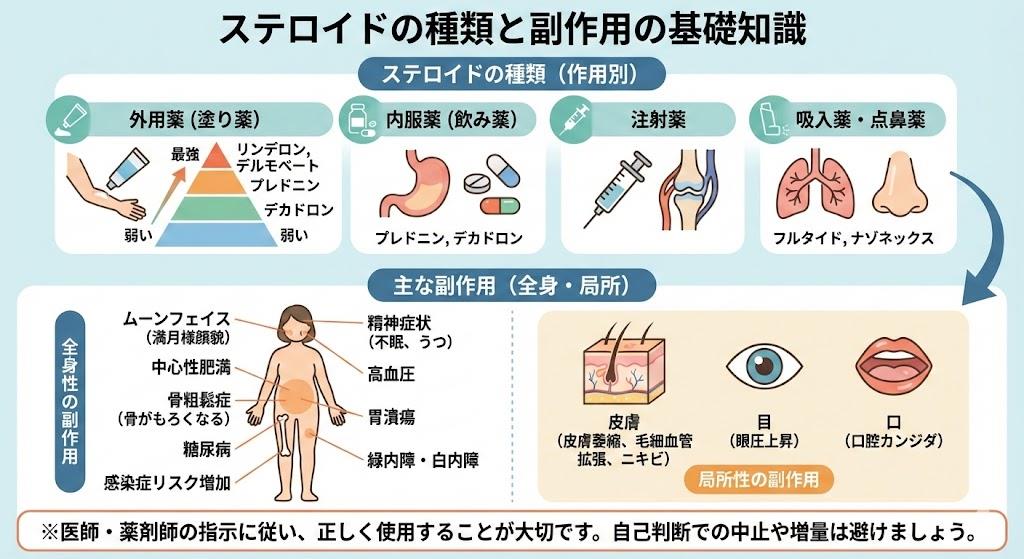

ステロイドの種類と作用時間による分類

ステロイド薬は作用時間によって大きく3つのタイプに分類されます。それぞれの特徴と代表的な薬剤を見ていきましょう。

1. 短時間型ステロイド

- 代表薬:ヒドロコルチゾン(商品名:コートリル)

- 特徴:作用発現が早く、作用時間が短い(8〜12時間程度)

- 主な用途:副腎不全の補充療法、急性アレルギー反応など

- 生理的なコルチゾールに最も近い性質を持つ

2. 中間型ステロイド

- 代表薬:

- プレドニゾロン(商品名:プレドニン)

- メチルプレドニゾロン(商品名:メドロール)

- 特徴:作用時間が中程度(12〜36時間程度)

- 主な用途:リウマチ性疾患、膠原病、アレルギー疾患など

- 臨床で最も汎用されるタイプ

3. 長時間型ステロイド

これらの分類は、薬物の半減期や効力だけでなく、臨床効果の持続時間も考慮されています。実際の臨床では、疾患の種類や重症度、患者の状態に応じて最適なステロイド薬を選択することが重要です。

また、同じ分類内でも薬剤によって効力が異なるため、等価換算表を用いて適切な用量調整を行うことが必要です。例えば、プレドニゾロン5mgはデキサメタゾン0.75mgと同等の効力を持つとされています。

ステロイドの投与経路と剤形による違い

ステロイド薬は様々な投与経路と剤形があり、疾患や症状に応じて適切に選択することが重要です。それぞれの特徴と適応について詳しく見ていきましょう。

1. 全身投与(内服・注射)

- 内服薬(経口ステロイド)

- 錠剤、カプセル剤として提供

- 全身性の効果が必要な場合に使用

- 代表的な薬剤:プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン、デキサメタゾンなど

- 特徴:投与が簡便だが、全身性の副作用リスクが高い

- 注射薬

- 静脈内投与、筋肉内投与、関節内投与など

- 急性期や重症例、内服困難な場合に使用

- 代表的な薬剤:ヒドロコルチゾンコハク酸エステル、メチルプレドニゾロンコハク酸エステル(ソル・メドロール)など

- 特徴:効果発現が早く、高用量投与が可能

2. 局所投与

- 外用薬(皮膚科用)

- 軟膏、クリーム、ローション、テープ剤など

- 皮膚疾患(アトピー性皮膚炎、湿疹など)に使用

- 強さによる5段階分類:

- Ⅰ群(最弱):ヒドロコルチゾン酢酸エステルなど

- Ⅱ群(弱):アルクロメタゾンプロピオン酸エステル(アルメタ)など

- Ⅲ群(中):ベタメタゾン吉草酸エステル(リンデロンV)など

- Ⅳ群(強):ベタメタゾンジプロピオン酸エステル(アンテベート)など

- Ⅴ群(最強):クロベタゾールプロピオン酸エステル(デルモベート)など

- 特徴:局所効果が高く、全身性副作用が少ない

- 吸入薬

- 点鼻薬

- アレルギー性鼻炎に使用

- 代表的な薬剤:モメタゾンフランカルボン酸エステル(ナゾネックス)など

- 特徴:鼻粘膜の炎症を局所的に抑制

- 点眼薬

投与経路の選択は、疾患の種類・重症度・部位、患者の状態、副作用リスクなどを総合的に判断して行います。局所投与は全身性副作用を軽減できる利点がありますが、適応疾患が限られるため、状況に応じた適切な選択が求められます。

ステロイドの主な副作用と対策

ステロイド薬は強力な治療効果を持つ反面、様々な副作用を引き起こす可能性があります。特に長期間・高用量の使用では注意が必要です。主な副作用とその対策について解説します。

短期使用での主な副作用

- 消化器症状

- 胃部不快感、消化性潰瘍

- 対策:食後服用、胃粘膜保護剤・プロトンポンプ阻害薬の併用

- 精神神経症状

- 不眠、興奮、気分変動

- 対策:朝~昼の服用、必要に応じて睡眠薬の併用

- 感染症リスク増加

- 免疫抑制による感染症の顕在化・悪化

- 対策:感染症のスクリーニング、予防的抗菌薬の使用

- 血糖上昇

長期使用での主な副作用

- 骨粗鬆症

- 副腎皮質機能低下

- 内因性ステロイド産生の抑制

- 対策:

- 漸減中止(急な中止を避ける)

- ストレス時の増量指導

- クッシング症候群様症状

- 満月様顔貌、中心性肥満、皮膚線条

- 対策:最小有効量での使用、隔日投与の検討

- 代謝異常

- 眼科的合併症

- 筋力低下・筋萎縮

- ステロイドミオパチー

- 対策:適度な運動、リハビリテーション

ステロイド離脱症候群

長期間ステロイドを使用した後に急に中止すると、以下のような症状が現れることがあります:

対策として、以下のことが重要です:

- 漸減スケジュールの遵守(急な中止を避ける)

- 離脱症状の教育と早期発見

- 必要に応じて減量速度の調整

医療従事者は、ステロイド治療を開始する際に患者に副作用について十分に説明し、定期的なモニタリングと適切な予防策を講じることが重要です。また、最小有効量での使用を心がけ、可能な限り局所療法や代替療法の検討も行うべきでしょう。

ステロイドの適応疾患と臨床での使い分け

ステロイド薬は多岐にわたる疾患の治療に用いられますが、疾患の種類や重症度によって最適な種類や投与方法が異なります。ここでは主な適応疾患とその使い分けについて解説します。

自己免疫疾患・膠原病

- 関節リウマチ

- 全身性エリテマトーデス(SLE)

- 中間型〜長時間型ステロイドを使用

- 軽症:低用量(5-15mg/日)

- 中等症:中等量(15-30mg/日)

- 重症・臓器病変:高用量(30-60mg/日)

- 生命を脅かす状態:パルス療法(メチルプレドニゾロン500-1000mg/日、3日間)

- 血管炎症候群

- 中等量〜高用量ステロイド

- 免疫抑制剤との併用が一般的

- 重症例:パルス療法

皮膚疾患

- アトピー性皮膚炎

- 外用ステロイド(部位に応じた強さを選択)

- 顔・首・陰部:弱いステロイド(Ⅰ〜Ⅱ群)

- 体幹・四肢:中程度〜強いステロイド(Ⅲ〜Ⅳ群)

- 慢性・苔癬化病変:強いステロイド(Ⅳ〜Ⅴ群)

- 重症例:短期間の内服療法も考慮

- 外用ステロイド(部位に応じた強さを選択)

- 尋常性乾癬

- 外用ステロイド(主に強いもの)

- ビタミンD3外用薬との併用が一般的

消化器疾患

神経疾患

- 多発性硬化症

- 急性増悪時:パルス療法

- 維持療法:免疫調節薬

- 重症筋無力症

- 神経性疼痛・炎症性疾患

- ギラン・バレー症候群:パルス療法

- 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎:中等量ステロイド

血液疾患

- 悪性リンパ腫

- 標準化学療法の一部として使用

- CHOP療法(シクロフォスファミド、アドリアマイシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)

- 症状緩和効果と抗腫瘍効果の両方を期待

- 終末期における症状緩和目的でも使用

- 急性リンパ性白血病

- 寛解導入療法の重要な構成要素

- リンパ芽球の急速な減少効果

- 他の抗がん剤との併用が基本

- 慢性リンパ性白血病

- 症状のある患者に対する初期治療の選択肢

- 分子標的薬との併用も検討

眼科疾患

救急・集中治療での使用

- COVID-19

- 酸素投与を要する中等症以上:デキサメタゾン6mg/日、最大10日間

- 軽症例:吸入ステロイド(ブデソニド)の検討

- パルス療法:重症例で検討(エビデンス限定的)

- 敗血症ショック

- アナフィラキシー

- エピネフリン後の二次治療として使用

- 遅発性反応の予防効果

使い分けの基本原則

- 疾患特性に応じた選択

- 急性期:速効性の高いヒドロコルチゾン、メチルプレドニゾロン

- 慢性期:維持療法に適したプレドニゾロン

- 長期抑制:長時間型(デキサメタゾンなど)

- 投与経路の選択

- 全身効果が必要:内服・注射

- 局所効果で十分:外用・吸入・点眼・点鼻

- 緊急時:静脈内投与

- 用量設定の原則

- 最小有効量での使用

- 症状に応じた段階的増減

- 副作用リスクとのバランス

まとめ

ステロイド薬は現代医療に不可欠な治療薬として、多様な疾患の管理に使用されています。炎症性疾患、自己免疫疾患、アレルギー疾患、血液疾患、神経疾患など幅広い病態において優れた治療効果を発揮します。

ステロイド薬の成功する治療のカギは、疾患の種類と重症度に応じた適切な薬剤選択にあります。作用時間による分類(短時間型・中間型・長時間型)と投与経路(全身・局所)の組み合わせを理解し、患者の状態に最も適したアプローチを選択することが必要。

特に注目すべきは、副作用の予防と管理です。短期使用での消化器症状や感染症リスクから、長期使用での骨粗鬆症、副腎機能抑制、代謝異常まで、包括的な副作用対策が治療成功の前提となります。定期的なモニタリング、予防薬の併用、適切な漸減プロトコールの実施により、これらのリスクを最小化できます。

現在の臨床では、最小有効量での使用と他の治療法との組み合わせが標準的なアプローチとなっています。生物学的製剤や分子標的薬の登場により、従来のステロイド中心の治療からより個別化された治療戦略へとパラダイムが変化しています。

医療従事者にとって重要なのは、ステロイド薬の強力な治療効果を活用しながら、副作用リスクを適切に管理し、患者の長期的な予後改善を目指すことです。各種ガイドラインに基づいた標準的な治療プロトコールを遵守しつつ、個々の患者の状態に応じた柔軟な治療調整を行うことで、ステロイド薬の恩恵を最大限に引き出すことができるでしょう。