セレネースと不眠の治療効果と注意点

セレネース(一般名:ハロペリドール)は、ドパミン受容体遮断作用を持つ抗精神病薬として広く知られています。主に統合失調症やそう病の治療に用いられますが、臨床現場では不眠症状の改善にも使用されることがあります。特に、せん妄や精神運動興奮状態に伴う不眠に対して効果を発揮することが知られています。

しかし、セレネースは強力な中枢神経抑制作用を持つため、使用には十分な注意が必要です。不適切な使用は重篤な副作用を引き起こす可能性があり、医療従事者はその特性と適切な使用方法を理解しておく必要があります。

セレネースの不眠治療における作用機序

セレネース(ハロペリドール)は、主に中枢神経系におけるドパミン神経とノルアドレナリン作動系を強力に抑制することで効果を発揮します。この作用により、幻覚や妄想といった精神症状を抑える効果がありますが、同時に鎮静作用も持ち合わせています。

不眠治療においては、この鎮静作用が睡眠導入に役立つとされています。特に精神疾患に伴う不眠や、せん妄による夜間の不穏状態に対して効果的です。しかし、セレネースの鎮静作用はベンゾジアゼピン系睡眠薬などと比較するとやや弱いとされており、純粋な不眠症に対する第一選択薬とはならないことが多いです。

セレネースが不眠に効果を示す理由として、セロトニン5-HT2受容体への作用も関与していると考えられています。抗精神病薬の睡眠に与える影響に関する研究によれば、セロトニン5-HT2受容体拮抗作用は徐波睡眠を増加させる効果があるとされています。これにより、睡眠の質の改善にも寄与する可能性があります。

セレネースの不眠に対する臨床効果と使用法

臨床現場では、セレネースは主に以下のような不眠状態に対して使用されることがあります:

特に、夜間のせん妄対策として、セレネース注射液が必要時指示薬として組み込まれていることがあります。通常、成人では1回5mg(1mL)を1日1~2回筋肉内または静脈内注射します。内服可能な場合は、セレネース内服液や錠剤が使用されることもあります。

しかし、セレネースは純粋な不眠症に対する第一選択薬ではありません。その理由として:

- 鎮静作用がやや弱く、単なる入眠困難には効果が限定的

- 副作用リスクが比較的高い

- 長期使用による耐性形成の可能性

などが挙げられます。そのため、不眠治療においては、まず原因となる精神症状やせん妄の治療を優先し、その結果として睡眠の改善を目指すアプローチが取られることが多いです。

セレネース注射の不眠治療における副作用と禁忌

セレネースは強力な抗精神病薬であるため、不眠治療に使用する場合でも様々な副作用に注意する必要があります。主な副作用には以下のようなものがあります:

- 錐体外路症状:パーキンソン症候群(振戦、筋強剛、流涎など)、アカシジア(静坐不能)

- 精神神経系症状:不眠(16.1%)、焦燥感、神経過敏、眠気、眩暈、頭痛など

- 循環器系症状:血圧降下、起立性低血圧

- 内分泌系症状:月経異常、体重増加、高プロラクチン血症など

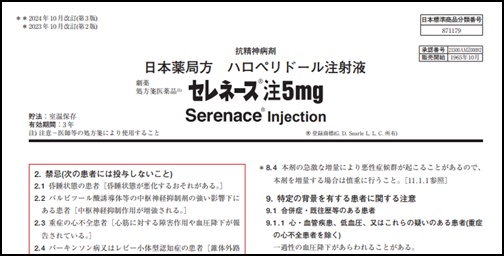

特に注意すべき点として、セレネースは以下の患者には禁忌とされています:

- 昏睡状態の患者

- バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者

- 重症の心不全患者

- パーキンソン病またはレビー小体型認知症の患者

- 本剤の成分またはブチロフェノン系化合物に対し過敏症の患者

- アドレナリンを投与中の患者(アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く)

- 妊婦または妊娠している可能性のある婦人

特にパーキンソン病患者に対しては、セレネースの投与によりドパミン神経をさらに抑制することで病態が悪化するため、絶対に使用してはいけません。

セレネースと他の睡眠薬との比較と選択基準

不眠治療においては、セレネースよりも他の薬剤が第一選択となることが多いです。以下に主な睡眠薬とセレネースの比較を示します:

| 薬剤タイプ | 代表的な薬剤 | 不眠への効果 | せん妄リスク | 主な適応 |

|---|---|---|---|---|

| 抗精神病薬 | セレネース(ハロペリドール) | 中程度 | 低下させる可能性 | 精神疾患に伴う不眠、せん妄 |

| BZ系睡眠薬 | サイレース(フルニトラゼパム) | 高い | 増加 | 一般的な不眠症 |

| 非BZ系睡眠薬 | マイスリー(ゾルピデム) | 高い | 増加の可能性 | 入眠障害 |

| オレキシン受容体拮抗薬 | ベルソムラ(スボレキサント) | 中~高 | 低い | 高齢者の不眠症 |

| メラトニン受容体作動薬 | ロゼレム(ラメルテオン) | 中程度 | 低い | 高齢者の不眠症 |

不眠治療薬の選択基準としては、以下のポイントが重要です:

- 患者の年齢:高齢者(70歳以上)ではせん妄リスクの低い薬剤を選択

- 基礎疾患:精神疾患やせん妄を伴う場合はセレネースなどの抗精神病薬も検討

- 不眠のタイプ:入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒など

- 副作用リスク:転倒リスク、認知機能への影響など

特に高齢者や中枢神経疾患を持つ患者、認知機能障害が疑われる患者では、スボレキサント(ベルソムラ)やラメルテオン(ロゼレム)などのせん妄リスクの低い薬剤が推奨されます。これらの薬剤は連日投与によりせん妄の発症を予防する効果もあるとされています。

セレネースの不眠治療における誤投与リスクと安全対策

セレネースの使用において特に注意すべき点として、他の薬剤との取り違えリスクがあります。特に問題となるのが、セレネース注とサイレース静注の取り違えです。

サイレース(一般名:フルニトラゼパム)は全身麻酔の導入や局所麻酔時の鎮静に用いられる薬剤で、セレネースとは全く異なる薬理作用を持ちます。しかし、名称の類似性から取り違えが発生し、医療事故につながるケースが報告されています。

日本医療機能評価機構の報告によれば、2016年1月から2021年11月までの間に、セレネース注とサイレース静注の取り違えによる医療事故が6件報告されています。特に夜間のせん妄対応など緊急時に取り違えが起こりやすく、患者の呼吸抑制やSpO2低下などの重篤な影響を引き起こす可能性があります。

安全対策として以下のような取り組みが重要です:

- 薬剤の保管場所の明確な区分け

- 類似名称薬剤へのアラート表示

- 必要時指示薬の事前確認の徹底

- 投与前の複数人による確認

- 電子カルテシステムでの警告機能の活用

特に夜間や緊急時など、薬剤師による確認が難しい状況では、医師と看護師の連携による確認が重要です。また、セレネースの必要時指示を出す際には、患者の基礎疾患(特にパーキンソン病などの禁忌疾患)を確認することも不可欠です。

サイレースとセレネースとの販売名類似による取り違え注意の詳細資料

セレネースの不眠治療における最新の臨床的位置づけ

現在の精神医学において、セレネースなどの抗精神病薬は単純な不眠症の第一選択薬とはなっていません。しかし、特定の状況下では依然として重要な治療選択肢となっています。

最新の臨床的位置づけとしては:

- せん妄に伴う不眠・不穏への対応

- 特に内服困難な患者への注射製剤としての使用

- 危険行動を伴うせん妄への緊急対応

- 統合失調症やそう病に伴う不眠への対応

- 精神症状と不眠の同時改善を目指す場合

- 他の睡眠薬が無効または禁忌の場合

- 高齢者の不眠治療における位置づけ

- 原則として高齢者の単純な不眠には推奨されない

- せん妄リスクの高い高齢者には、より安全な代替薬を優先

近年の研究では、抗精神病薬の睡眠に与える影響についての理解が深まっています。セレネースを含む第一世代抗精神病薬も、第二世代抗精神病薬(リスペリドン、クエチアピン、オランザピンなど)も、総睡眠時間の延長、入眠潜時の短縮、中途覚醒の減少、深睡眠の増加といった効果があることが示されています。

しかし、これらの効果は主に精神疾患患者を対象とした研究から得られたものであり、一般的な不眠症患者への適用には慎重な判断が必要です。特に副作用リスクを考慮すると、単純な不眠症に対しては、より安全性の高い睡眠薬が優先されるべきでしょう。

医療現場では、患者の状態に応じた適切な薬剤選択が重要です。特にせん妄リスクの高い高齢者では、オレキシン受容体拮抗薬やメラトニン受容体作動薬など、せん妄を誘発しにくい薬剤が推奨されています。セレネースの使用は、その強力な作用と副作用プロファイルを十分に理解した上で、適切な症例に限定して検討すべきでしょう。

最新のガイドラインでは、不眠治療においては原因疾患の治療を優先し、薬物療法は最小限の期間と用量で行うことが推奨されています。セレネースを含む抗精神病薬の使用は、精神疾患やせん妄に伴う不眠など、特定の状況に限定して検討されるべきであり、一般的な不眠症の標準治療とはなっていません。

医療従事者は、患者の状態を総合的に評価し、リスクとベネフィットを慎重に検討した上で、最適な治療法を選択することが求められています。セレネースの適切な使用は、患者の安全と治療効果の両立につながるでしょう。