直接経口抗凝固薬の適応と特徴

直接経口抗凝固薬の適応疾患と使用目的

直接経口抗凝固薬(DOAC)は、主に以下の疾患や状態に対して適応があります:

非弁膜症性心房細動患者さんにおいては、CHADS2スコアやCHA2DS2-VAScスコアを用いてリスク評価を行い、抗凝固療法の適応を判断します。スコアが2点以上の場合、DOACの使用が推奨されます。

静脈血栓塞栓症に対しては、急性期の治療から長期的な再発予防まで、DOACが有効な選択肢となっています。

抗凝固療法の適応と実際に関する詳細な情報はこちらを参照してください。

直接経口抗凝固薬の種類と作用機序の違い

現在、日本で使用可能なDOACには以下の4種類があります:

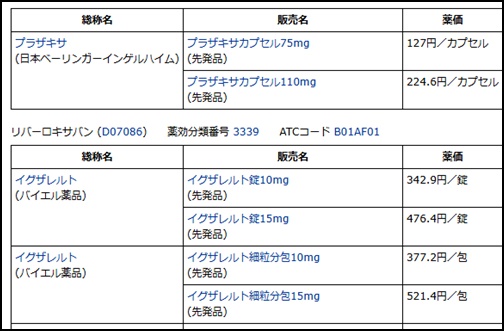

- ダビガトラン(プラザキサ®):直接トロンビン阻害薬

- リバーロキサバン(イグザレルト®):第Xa因子阻害薬

- アピキサバン(エリキュース®):第Xa因子阻害薬

- エドキサバン(リクシアナ®):第Xa因子阻害薬

これらの薬剤は、凝固カスケードの異なる部分を阻害することで抗凝固作用を発揮します。ダビガトランはトロンビンを直接阻害するのに対し、他の3剤は第Xa因子を阻害します。

各薬剤の特徴:

- ダビガトラン:腎排泄率が高く、腎機能低下患者での使用に注意が必要

- リバーロキサバン:1日1回投与で服薬コンプライアンスが良好

- アピキサバン:高齢者や腎機能低下患者でも比較的安全に使用可能

- エドキサバン:出血リスクが比較的低い

直接経口抗凝固薬とワルファリンの比較

DOACは従来のワルファリンと比較して、いくつかの利点があります:

- 効果の安定性:食事や他の薬剤との相互作用が少ない

- 投与の簡便性:定期的な血液検査(PT-INR)が不要

- 効果発現の速さ:服用後速やかに効果が現れる

- 出血リスク:頭蓋内出血の発生率が低い

一方、ワルファリンには以下のような特徴があります:

- 長期使用の実績:数十年にわたる使用経験がある

- 価格:DOACと比較して薬価が安い

- 人工弁患者への適応:機械弁置換術後の患者に使用可能

以下の表でDOACとワルファリンの主な違いをまとめます:

| 特徴 | DOAC | ワルファリン |

|---|---|---|

| 作用機序 | 特定の凝固因子を直接阻害 | ビタミンK依存性凝固因子の産生を抑制 |

| 食事の影響 | ほとんどなし | あり(特に納豆などのビタミンK含有食品) |

| 薬物相互作用 | 比較的少ない | 多い |

| モニタリング | 不要 | 必要(PT-INR) |

| 効果発現 | 速い(数時間) | 遅い(数日) |

| 半減期 | 短い(8-17時間) | 長い(約40時間) |

直接経口抗凝固薬の適応における注意点と禁忌

DOACを使用する際には、以下の点に注意が必要です:

1. 腎機能:DOACは主に腎臓から排泄されるため、腎機能低下患者では用量調整や使用制限が必要です。

2. 年齢:高齢者では出血リスクが高まるため、慎重な投与が求められます。

3. 体重:極端な低体重や高体重の患者では、薬物動態が変化する可能性があります。

4. 併用薬:P糖蛋白阻害薬や CYP3A4阻害薬との併用に注意が必要です。

5. 出血リスク:活動性の出血や出血リスクの高い患者では禁忌となります。

禁忌となる主な状態:

- 機械弁置換術後の患者

- 重度の腎機能障害(クレアチニンクリアランス15 mL/min未満)

- 重度の肝機能障害

- 妊婦または妊娠している可能性のある女性

DOACの特徴と使い分けに関する詳細(日医大医会誌 2018; 14(3))

直接経口抗凝固薬の適応拡大と今後の展望

DOACの登場以来、その適応は徐々に拡大されてきました。最近の動向として注目すべき点は以下の通りです:

1. 生体弁置換術後の心房細動患者への適応拡大:

2020年の日本循環器学会のガイドライン改訂により、生体弁置換術後の心房細動患者がDOACの適応となりました。これにより、より多くの患者さんがDOACの恩恵を受けられるようになりました。

2. 脳梗塞発症後早期のDOAC開始:

国立循環器病研究センターの研究グループが提唱する「1-2-3-4日ルール」は、脳梗塞発症後のDOAC開始時期に関する新たな指針となっています。これにより、適切なタイミングでの抗凝固療法開始が可能となり、再発予防効果の向上が期待されます。

3. 周術期管理の最適化:

DOACの普及に伴い、予定外の手術や処置を受ける患者さんが増加しています。周術期の適切な休薬期間や再開時期に関するエビデンスが蓄積されつつあり、より安全で効果的な周術期管理が可能になると考えられます。

4. 新規DOACの開発:

現在、より選択性の高い新世代のDOACや、より長時間作用型のDOACの開発が進められています。これらの新薬により、さらに安全性や利便性が向上する可能性があります。

5. リアルワールドデータの蓄積:

DOACの長期使用に関するリアルワールドデータが蓄積されつつあります。これらのデータ解析により、より適切な患者選択や用量調整が可能になると期待されています。

脳梗塞発症後早期のDOAC服用開始に関する研究成果はこちらを参照してください。

今後、DOACの適応はさらに拡大し、より多くの患者さんに恩恵をもたらす可能性があります。一方で、個々の患者さんの特性や状況に応じた適切な薬剤選択や用量調整の重要性は変わりません。医療従事者は、最新のエビデンスや指針を踏まえつつ、患者さん一人一人に最適な抗凝固療法を提供することが求められます。

直接経口抗凝固薬の適応における患者教育の重要性

DOACを適切かつ安全に使用するためには、患者さんへの十分な教育が不可欠です。以下に、患者教育で重要なポイントをまとめます:

1. 服薬の重要性の理解:

DOACは、効果を維持するために毎日決まった時間に服用することが重要です。特に、1日1回投与の薬剤では、服薬忘れが血栓リスクの上昇につながる可能性があります。患者さんに服薬の重要性を十分に説明し、服薬アプリやカレンダーの活用など、服薬管理の工夫を提案しましょう。

2. 出血症状への注意:

DOACを服用中は、軽微な出血でも注意が必要です。特に、以下のような症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診するよう指導します:

- 黒色便や血便

- 大量の鼻出血や歯肉出血

- 皮下出血の増加

- 頭痛や意識障害

3. 他の医療機関受診時の注意:

歯科治療や外科的処置を受ける際には、DOAC服用中であることを必ず医療従事者に伝えるよう指導します。また、新たな薬剤の処方を受ける際にも、DOACとの相互作用に注意が必要です。

4. 生活習慣の改善:

抗凝固療法と並行して、血栓リスクを低減させるための生活習慣改善も重要です。適度な運動、禁煙、適正体重の維持、節酒などについて指導しましょう。

5. 定期的な腎機能検査の重要性:

DOACは主に腎臓から排泄されるため、定期的な腎機能検査が重要です。特に高齢者や腎機能低下のリスクがある患者さんには、検査の必要性を十分に説明し、定期的な受診を促しましょう。

6. 緊急時の対応:

大きな外傷を負った場合や、緊急手術が必要になった場合の対応について事前に説明しておくことが重要です。DOACの種類や用量、最終服用時間などの情報を常に携帯するよう指導しましょう。

7. 妊娠・授乳に関する注意:

妊娠可能な年齢の女性患者には、DOACが胎児に悪影響を及ぼす可能性があることを説明し、妊娠を希望する場合や妊娠が判明した場合は速やかに相談するよう指導します。

8. コスト面の説明:

DOACはワルファリンと比較して薬価が高いため、長期服用による経済的負担について事前に説明し、患者さんの理解を得ることが重要です。

9. 自己中断のリスク:

症状がないからといって自己判断で服薬を中断することの危険性を十分に説明します。中止が必要な場合は必ず医師に相談するよう指導しましょう。