短期滞在手術等基本料1 外来扱いの概要と算定方法

短期滞在手術等基本料1 外来扱いの定義と特徴

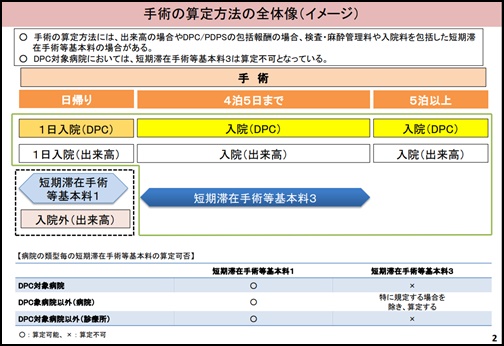

短期滞在手術等基本料1は、日帰り手術(同一日に入院・手術・退院)を行うための環境および手術等を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査、画像診断等を包括的に評価する施設基準です。外来扱いとは、入院施設のない診療所や、有床医療機関でも外来として実施する場合を指します。

この基本料の特徴として、以下の点が挙げられます:

1. 包括評価:手術当日の管理や検査、画像診断等が包括されている

2. 算定条件:同一日に入院・手術・退院することが条件

3. 施設基準:適切な人員配置や設備、緊急時対応能力が求められる

短期滞在手術等基本料1 外来扱いの算定方法と点数

短期滞在手術等基本料1の算定方法と点数は以下の通りです:

1. 主として入院で実施されている手術を行った場合

- 麻酔を伴う手術:2,947点

- 上記以外の場合:2,718点

2. 上記以外の場合

- 麻酔を伴う手術:1,588点

- 上記以外の場合:1,359点

算定の際の注意点:

- 同一の疾病で7日以内に再入院した場合は算定不可

- 包括されている検査等は別途算定不可

- 血液学的検査判断料等は当月算定不可

短期滞在手術等基本料1 外来扱いの対象手術と検査

令和4年度の診療報酬改定で、短期滞在手術等基本料1の対象となる手術や検査が大幅に拡大されました。主な対象手術・検査には以下のようなものがあります:

1. 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

2. 下肢静脈瘤手術

4. 小児食物アレルギー負荷検査

5. 経皮的シャント拡張術・血栓除去術

これらの手術・検査は、外来での実施割合が増加しており、医療の効率化と患者のQOL向上に寄与しています。

短期滞在手術等基本料1 外来扱いの施設基準と届出方法

短期滞在手術等基本料1を算定するためには、以下のような施設基準を満たし、地方厚生局に届出を行う必要があります:

1. 手術を行うための十分な体制整備

2. 術後の患者回復のための専用病床(回復室)の確保

3. 看護師の配置(患者4人に1人の割合)

5. 退院後3日間の24時間緊急対応体制

届出方法:

1. 所定の届出書類を作成

2. 必要な添付書類を準備(人員配置表、設備・機器の一覧など)

3. 地方厚生局に提出

短期滞在手術等基本料の概要と施設基準の詳細については厚生労働省の資料を参照

短期滞在手術等基本料1 外来扱いの算定増加と今後の展望

近年、短期滞在手術等基本料1の算定が増加しています。特に診療所での算定が大幅に増えており、令和3年の302施設から令和4年には2,047施設へと急増しました。この背景には以下のような要因があります:

1. 医療技術の進歩による低侵襲手術の増加

2. 患者のQOL向上と早期社会復帰への要望

3. 医療費適正化の観点からの政策誘導

4. 新型コロナウイルス感染症の影響による入院回避

今後の展望としては、以下のような方向性が考えられます:

1. 対象手術・検査のさらなる拡大

2. 診療報酬上の評価の見直し(点数の調整など)

3. 外来と入院の中間的な評価区分の創設

4. 地域医療連携を踏まえた算定要件の見直し

医療機関としては、これらの動向を踏まえつつ、適切な施設基準の整備と算定を行っていくことが重要です。

短期滞在手術等基本料1 外来扱いの算定における注意点と課題

短期滞在手術等基本料1を外来で算定する際には、以下のような注意点や課題があります:

1. 適切な患者選択

- 合併症リスクの評価

- 自宅での術後管理が可能かどうかの判断

2. インフォームド・コンセント

- 日帰り手術のメリット・デメリットの説明

- 術後の自己管理方法の指導

3. 術後フォローアップ体制

- 24時間対応可能な連絡体制の整備

- 必要時の再診・再入院への対応

4. 診療報酬上の注意点

- 包括評価の範囲の理解

- 適切な診療録への記載

5. 地域医療連携

- 近隣の入院施設との連携体制の構築

- 患者情報の共有方法の確立

これらの課題に対応するためには、医療機関内での体制整備だけでなく、地域全体での取り組みが必要となります。例えば、日帰り手術ネットワークの構築や、ICTを活用した患者フォローアップシステムの導入などが考えられます。

日本日帰り手術学会のガイドラインを参考に、適切な体制整備を行うことが推奨されます

また、短期滞在手術等基本料1の算定増加に伴い、以下のような新たな課題も浮上しています:

1. 医療の質の担保

- 適切な症例選択と安全管理

- 術後合併症への対応能力

2. 患者の自己負担増加

- 包括評価による一時的な負担増への対応

- 医療費の透明性確保

3. 医療機関の経営への影響

- 包括評価による収益変動のリスク

- 設備投資と人員確保のバランス

4. 地域医療構想との整合性

- 病床機能分化への影響

- 在宅医療との連携

これらの課題に対しては、医療機関単位での対応だけでなく、行政や保険者を含めた多角的な検討が必要です。例えば、質の評価指標の導入や、地域医療構想を踏まえた算定要件の設定などが考えられます。

短期滞在手術等基本料1の外来扱いは、医療の効率化と患者のQOL向上に寄与する重要な取り組みです。しかし、その算定にあたっては様々な注意点や課題があることを認識し、適切に対応していくことが求められます。医療機関は、最新の動向や制度改正を常に把握しつつ、安全で質の高い医療提供体制の構築に努めることが重要です。

さらに、短期滞在手術等基本料1の外来扱いを効果的に活用するためには、以下のような取り組みも考えられます:

1. クリニカルパスの活用

- 標準化された診療プロセスの確立

- 患者への説明と同意取得の効率化

2. 多職種連携の強化

3. 患者教育プログラムの充実

- 術前オリエンテーションの実施

- 自己管理能力向上のための指導

4. ICTの活用

- 遠隔モニタリングシステムの導入

- オンライン診療の活用

5. 医療安全対策の強化

- インシデント・アクシデント報告システムの整備

- 定期的な安全管理研修の実施

これらの取り組みを通じて、短期滞在手術等基本料1の外来扱いをより安全かつ効果的に実施することが可能となります。

短期滞在手術等基本料1の外来扱いは、今後の医療提供体制の在り方を考える上で重要な指標となる可能性があります。入院医療から外来・在宅医療へのシフトが進む中で、この基本料の算定状況や課題を分析することで、より効率的で患者中心の医療体制構築への示唆が得られるかもしれません。

医療機関は、単に診療報酬上の算定を目指すだけでなく、患者の視点に立った医療サービスの提供と、地域医療における自院の役割を常に意識しながら、短期滞在手術等基本料1の外来扱いを活用していくことが求められます。そうすることで、患者満足度の向上と医療の質の改善、さらには医療機関経営の安定化にもつながっていくでしょう。