パーキンソン病の症状と進行度

パーキンソン病は、脳内の神経伝達物質であるドーパミンを産生する神経細胞が減少することで発症する進行性の神経変性疾患です。日本では高齢化に伴い患者数が増加しており、早期発見と適切な治療が重要となっています。本記事では、パーキンソン病の症状について詳しく解説し、医療従事者の方々が患者さんへの適切なケアを提供するための知識を深めていきます。

パーキンソン病の4大症状と特徴的な運動障害

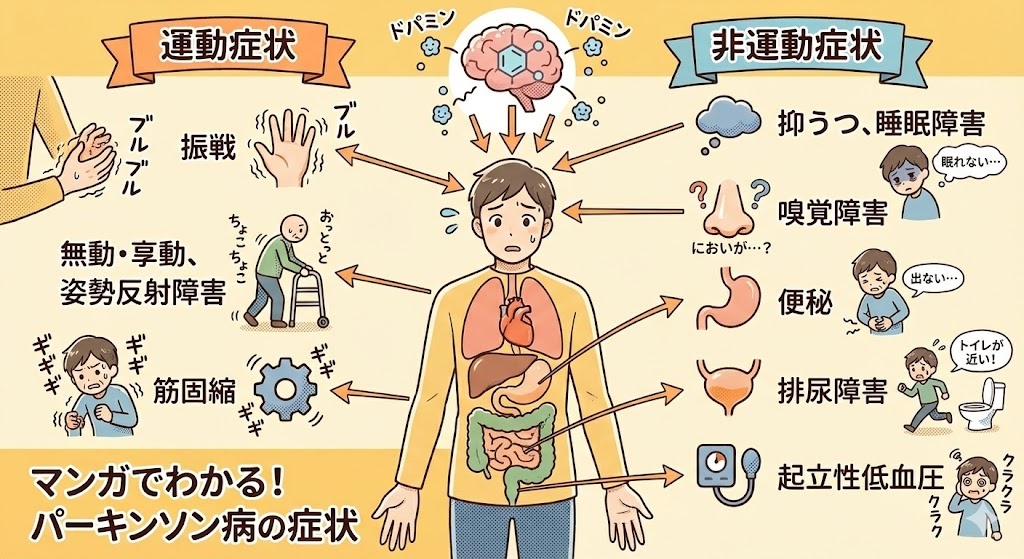

パーキンソン病の代表的な症状として、4つの主要な運動症状があります。これらは「4大症状」と呼ばれ、パーキンソン病の診断において重要な指標となります。

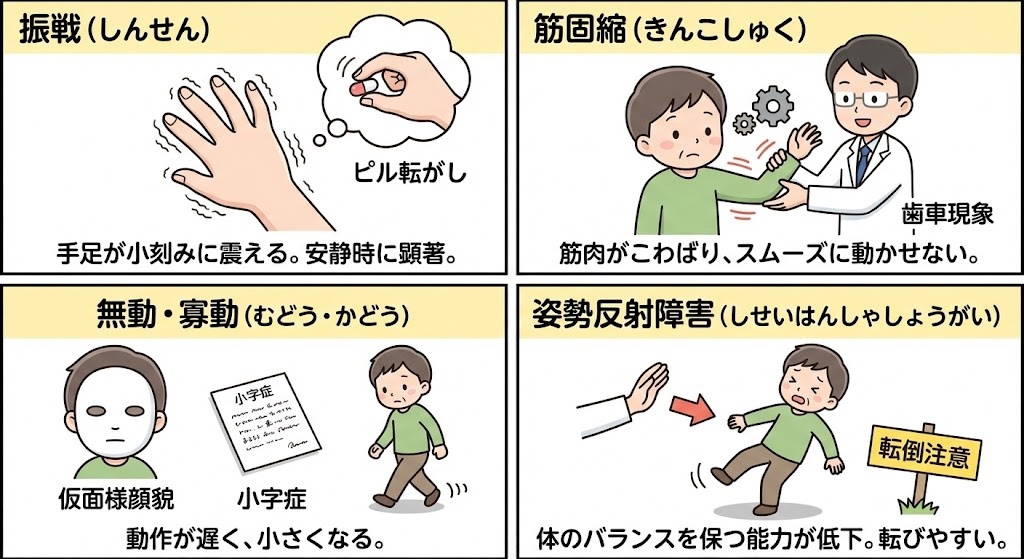

- 振戦(しんせん):手足が小刻みに震える症状で、パーキンソン病の最も特徴的な症状です。安静時に顕著で、何かを行おうとすると一時的に収まることが多いのが特徴です。約75%の患者さんに出現するとされています。特に指先や手首に現れることが多く、「ピル転がし」と表現されるような動きを示します。

- 筋固縮(きんこしゅく):筋肉がこわばり、スムーズに動かせなくなる症状です。医師が診察時に患者さんの関節を動かすと、歯車のような抵抗感(歯車現象)や一定の抵抗(鉛管現象)を感じることがあります。患者さん自身は自覚しにくい症状ですが、動作のぎこちなさや筋肉痛として感じることもあります。

- 無動・寡動(むどう・かどう):動作が遅く、小さくなる症状です。歩行時に腕を振らなくなったり、表情が乏しくなる「仮面様顔貌」が現れたりします。また、字が小さくなる小字症や、声が小さくなる症状も見られます。日常生活では、ボタンかけや食事などの細かい動作が困難になることがあります。

- 姿勢反射障害(しせいはんしゃしょうがい):身体のバランスを保つ能力が低下する症状です。軽く押されただけでバランスを崩し、転倒しやすくなります。この症状は比較的進行してから現れることが多く(重症度分類でヤールⅢ度)、この状態になると難病の治療費補助の対象となります。

これらの症状に加えて、パーキンソン病特有の歩行障害も見られます。前かがみの姿勢で小刻みにすり足で歩く「パーキンソン歩行」や、歩き始めの一歩が出にくい「すくみ足」、歩いているうちに徐々に速度が増す「加速歩行」などが特徴的です。

パーキンソン病の非運動症状と自律神経障害の関連性

パーキンソン病では運動症状だけでなく、様々な非運動症状も現れます。これらの症状は患者さんのQOL(生活の質)に大きな影響を与えることがあり、適切な対応が求められます。

自律神経系の症状:

- 便秘:パーキンソン病の初期から現れることが多く、90%以上の患者さんに見られる症状です。腸管の蠕動運動の低下により、重度の便秘に悩まされることがあります。便秘は運動症状が現れる数年前から始まることもあり、早期の警告サインとなる可能性があります。

- 排尿障害:頻尿や夜間頻尿、尿失禁などの症状が現れることがあります。特に夜間に何度もトイレに起きる症状は、睡眠の質を低下させ、日中の疲労感につながることがあります。

- 起立性低血圧:立ち上がった際に血圧が急激に低下し、めまいや立ちくらみを引き起こすことがあります。転倒リスクを高める要因となるため、注意が必要です。

精神・認知機能の症状:

- うつ状態:パーキンソン病患者の約半数に見られるとされています。何をしても楽しくない、興味が持てないといった症状が現れ、治療へのモチベーション低下にもつながります。

- 認知機能障害:病気が進行すると約2割の患者さんに認知症が見られます。計画を立てることが億劫になる、判断力の低下、記憶障害などが現れることがあります。

- 幻覚・妄想:特に治療薬の副作用として、または病気の進行に伴い、実際には存在しないものが見える(幻覚)、根拠のない思い込み(妄想)などの症状が現れることがあります。

これらの非運動症状は、患者さん自身が自覚しにくかったり、パーキンソン病との関連を認識していなかったりすることがあります。医療従事者は、運動症状だけでなく、これらの非運動症状にも注意を払い、包括的なケアを提供することが重要です。

パーキンソン病の初期症状と早期発見のポイント

パーキンソン病は早期発見・早期治療が重要ですが、初期症状は軽微であったり、加齢による変化と混同されたりすることがあります。以下に、見逃されやすい初期症状と早期発見のポイントを解説します。

運動症状の初期サイン:

- 片側性の症状:パーキンソン病の初期では、症状が左右対称ではなく、片側から始まることが特徴的です。例えば、右手だけが震える、左足がこわばるといった非対称性の症状が見られます。

- 微細な振戦:初期の振戦は非常に軽微で、指先のみに現れることがあります。特に緊張した状態や疲労時に顕著になることがあります。

- 筆跡の変化:字が小さくなる(小字症)、または書いているうちにだんだん小さくなっていく現象が見られることがあります。これは細かい運動制御の障害を反映しています。

見逃されやすい非運動症状:

- 嗅覚の低下:匂いを感じにくくなる症状は、パーキンソン病の発症の数年前から現れることがあり、早期のバイオマーカーとして注目されています。食べ物の匂いがわからない、香水や花の香りを感じないといった症状に注意が必要です。

- レム睡眠行動障害:夢を見ている間に体を動かしたり、大声を出したりする症状で、パーキンソン病の発症前から現れることがあります。パートナーから「寝言を言う」「寝ている間に暴れる」と指摘されることがあります。

- 説明のつかない疲労感や筋肉痛:特に原因がないのに慢性的な疲労感や筋肉痛を感じる場合、初期のパーキンソン病の可能性があります。

早期発見のためには、これらの初期症状に気づくことが重要です。特に50歳以上で上記のような症状が見られる場合は、脳神経内科の受診を検討することをお勧めします。早期の段階で適切な治療を開始することで、症状の進行を遅らせ、患者さんのQOLを維持することが可能になります。

パーキンソン病の進行度別にみる症状と日常生活への影響

パーキンソン病は進行性の疾患であり、時間の経過とともに症状が変化し、日常生活への影響も大きくなります。ここでは、進行度別の症状と生活への影響について解説します。

初期(ヤール重症度分類Ⅰ~Ⅱ度):

- 症状:軽度の手足の震えや筋肉のこわばりが見られます。症状は片側に限局していることが多く、日常生活への影響は比較的軽微です。

- 日常生活への影響:細かい手作業(ボタンかけ、紐結びなど)がやや困難になることがありますが、ほとんどの活動は自立して行えます。

- 対応策:適切な薬物療法と定期的な運動を取り入れることで、症状のコントロールが可能です。

中期(ヤール重症度分類Ⅲ度):

- 症状:動作の遅さやバランスの問題が顕著になります。症状は両側性になり、姿勢の変化(前傾姿勢)も見られるようになります。

- 日常生活への影響:歩行が困難になり、転倒リスクが高まります。日常生活動作(ADL)の一部に介助が必要になることがあります。

- 対応策:薬物療法の調整、リハビリテーション(理学療法、作業療法)の導入、自宅環境の整備(手すりの設置など)が重要になります。

進行期(ヤール重症度分類Ⅳ~Ⅴ度):

- 症状:重度の運動障害やバランスの大幅な低下が見られます。また、非運動症状(認知障害、睡眠障害、自律神経症状)が増加します。薬物療法の効果の変動(ウェアリングオフ現象)や不随意運動(ジスキネジア)が現れることがあります。

- 日常生活への影響:日常生活の大部分でサポートが必要になります。車椅子や歩行器の使用が必要になることもあります。

- 対応策:多職種連携によるケア(医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士など)が重要です。進行例では、深部脳刺激療法(DBS)などの外科的治療の検討も行われます。

進行度に関わらず、パーキンソン病の症状は日内変動があり、「オン」(薬が効いている状態)と「オフ」(薬の効果が切れている状態)を繰り返すことがあります。また、ストレスや疲労によって症状が悪化することもあるため、生活リズムの調整や適度な休息も重要です。

パーキンソン病の症状と類似疾患の鑑別ポイント

パーキンソン病と似た症状を示す疾患は複数存在し、正確な診断のためには慎重な鑑別が必要です。ここでは、パーキンソン病と類似疾患の鑑別ポイントについて解説します。

パーキンソン症候群との鑑別:

パーキンソン症候群は、パーキンソン病と類似した症状を示す疾患群の総称です。代表的なものには以下があります。

- 多系統萎縮症(MSA):パーキンソン病に似た運動症状に加え、自律神経症状(起立性低血圧、排尿障害など)が早期から顕著に現れます。また、小脳症状(失調)や錐体路症状が見られることがあります。L-ドパに対する反応が乏しいことも特徴です。

- 進行性核上性麻痺(PSP):早期からの転倒傾向、垂直性眼球運動障害(特に下方視の障害)、首のこわばり(項部硬直)が特徴的です。表情が固く、驚いたような表情(驚愕顔)を呈することがあります。

- 大脳皮質基底核変性症(CBD):一側上肢の著明な固縮、ミオクローヌス、失行、皮質性感覚障害などが特徴です。「他人の手徴候」と呼ばれる、自分の意思とは関係なく手が勝手に動く現象が見られることがあります。

薬剤性パーキンソニズムとの鑑別:

抗精神病薬、抗嘔吐薬などのドーパミン受容体遮断薬によって引き起こされるパーキンソニズムです。以下の特徴があります。

- 症状は左右対称性に現れることが多い(パーキンソン病は非対称性が多い)

- 振戦よりも固縮や無動が目立つことが多い

- 原因薬剤の中止により症状が改善することがある

本態性振戦との鑑別:

手や頭部の振戦を主症状とする疾患で、以下の特徴があります。

- 動作時や姿勢保持時に振戦が強くなる(パーキンソン病の振戦は安静時に強い)

- 両側性、対称性のことが多い

- アルコールで一時的に症状が改善することがある

- 家族歴が認められることが多い

鑑別のためには、詳細な病歴聴取、神経学的診察に加え、画像検査(MRI、DATスキャンなど)や薬物反応性の評価が重要です。特にDATスキャン(ドパミントランスポーターシンチグラフィ)は、パーキンソン病と本態性振戦の鑑別に有用とされています。

パーキンソン病の正確な診断は、適切な治療方針の決定につながります。症状が疑われる場合は、神経内科専門医による評価を受けることをお勧めします。

日本神経学会「パーキンソン病診療ガイドライン」- パーキンソン病と類似疾患の鑑別に関する詳細情報

以上、パーキンソン病の症状について詳しく解説しました