耳石めまいの治し方

耳石めまい(良性発作性頭位めまい症)とは

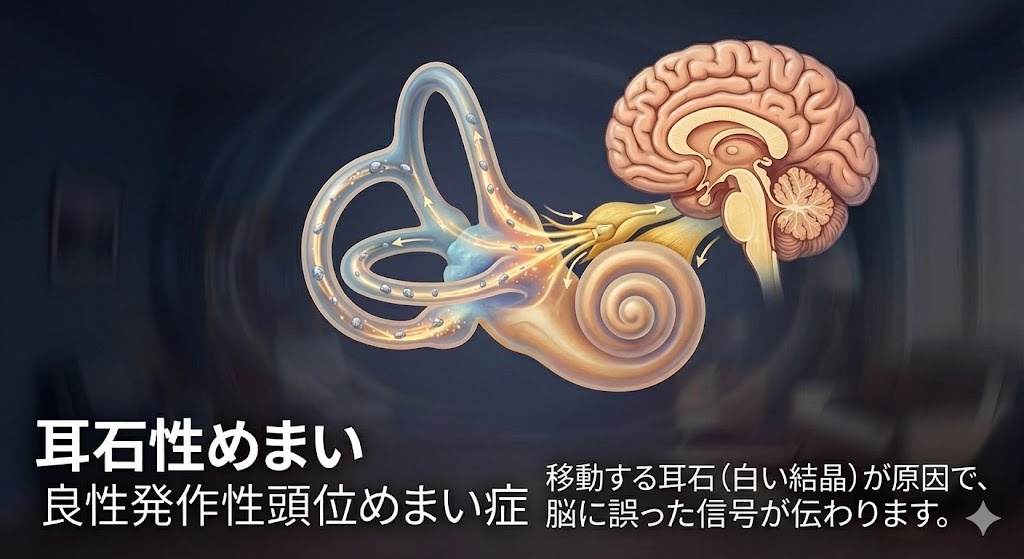

良性発作性頭位めまい症(BPPV:Benign Paroxysmal Positional Vertigo)は、頭の位置を変えたときに突然起こる回転性めまいを特徴とする疾患です。内耳の耳石器にあるカルシウム結晶(耳石)が適切な位置からずれ、三半規管内に入り込むことで発症します。

参考)【めまいは自宅で治せる】良性発作性頭位めまい症の症状や原因・…

耳石器には卵形嚢と球形嚢という2つの器官があり、それぞれ水平方向と垂直方向の直線加速度を感知する役割を持っています。耳石は炭酸カルシウムから成る結晶で、直径約0.01mm、約1万粒が存在します。加齢や内耳障害、頭部打撲などが原因で耳石膜から脱落し、特に後半規管や外側半規管に入りやすいことが知られています。

三半規管に入り込んだ耳石が頭の動きによって移動すると、本来は回転加速度を感受する半規管が重力にも反応するようになり、異常な眼振やめまいを引き起こします。めまいは頭を動かした後10秒から数十秒程度続き、その後は回転する感覚が一旦止まるのが特徴です。

参考)良性発作性頭位めまい症 – 19. 耳、鼻、のどの病気 – …

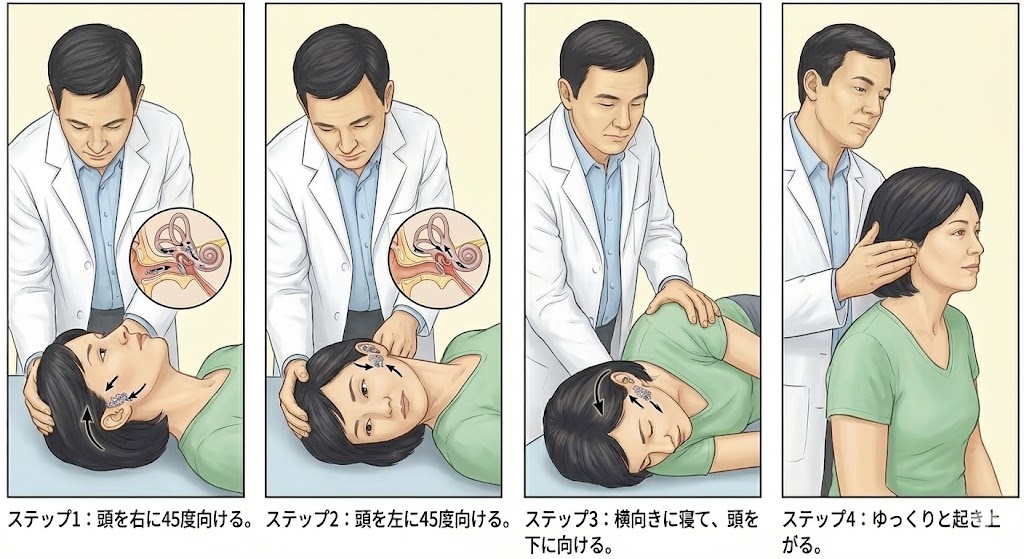

耳石めまいに効果的なエプリー法の実践

エプリー法は、後半規管型良性発作性頭位めまい症に対して最も効果的な治療法として確立されています。この方法は三半規管内の耳石を、重力を利用して元の位置(卵形嚢)に戻す理学療法です。約90%の患者で即座に回転性めまいが軽減し、繰り返すことでさらに多くの人に効果が現れます。

参考)めまい(良性発作性頭位めまい症)の原因|森口耳鼻咽喉科

エプリー法の具体的な手順は以下の通りです:

参考)https://www.hatano-cl.com/wp-content/uploads/210413_7.pdf

- 布団の上に足を伸ばして座り、患側(右耳が悪い場合は右)に45度顔を向けます

- 顔の向きを保ったまま身体を後ろに倒し、頭を30度懸垂させます

- 健側(左)へ頭を90度回転させて45度懸垂頭位にします

- 体幹とともに健側へさらに頭を90度回転させ、健側臥位から45度の床向き頭位にします

- 頭位を保ったまま座位に戻し、頭を20度前下方に傾けます

各位置を約30秒間維持し、耳石が重力によって移動できるようにします。めまいの症状が出る場合がありますが、症状が落ち着くまで2~3分程度静止してから次の動作に移りましょう。一連の動作を1日3回程度、身体に負担がかからないよう注意して行うと効果的です。

2023年の研究によると、セモン・プラス法もエプリー法と同様に有効で、一部の患者では回復までの日数がより短いという報告もあります。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10425825/

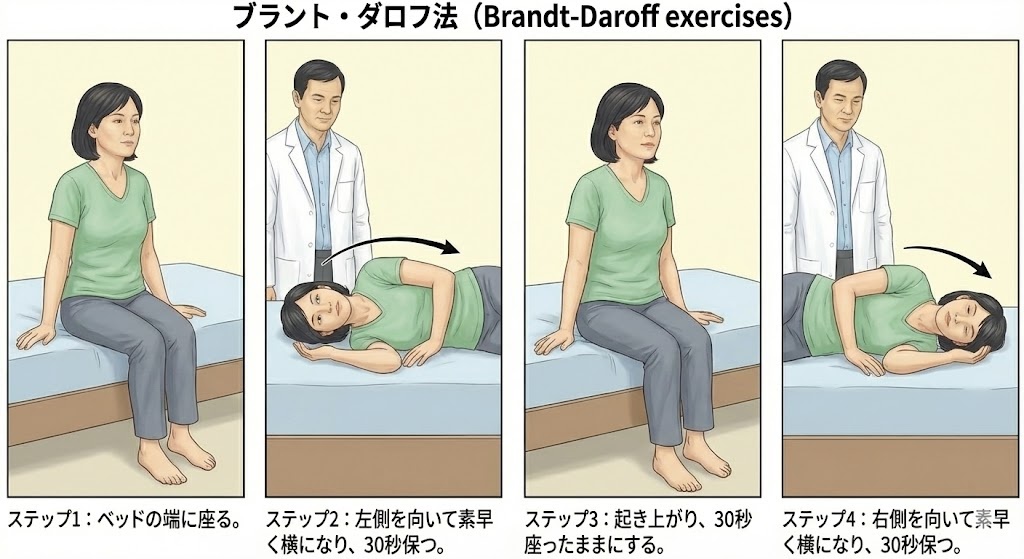

耳石めまいのレンパート法とブラントダロフ法

水平半規管型(外側半規管型)の良性発作性頭位めまい症には、レンパート法という治療法が効果を発揮します。レンパート法は、患者を仰臥位から健側へ体を180度回転させることで耳石を移動させる方法です。

▲レンパート法

参考)https://www.memai.jp/wp-content/uploads/2020/07/bppv.pdf

レンパート法の手順:

- 仰臥位で頭部を上に向けた状態から開始します

- 頭部を健側に90度回転させ60秒維持します

- 体を180度健側に回転させます

- 頭を素早く90度健側に回転させて下方を向き、60秒維持します

- 上体を起こして座位に戻します

ブラントダロフ法は、自宅で実施できる耳石めまい体操として広く用いられています。この方法は座位から左右交互に側臥位を取ることで、耳石を徐々に排出させる運動療法です。

参考)https://ojihosp.or.jp/contents/igaku/996.html

ブラントダロフ法の詳細な実践方法が医療機関の視点から解説されています。

ブラントダロフ法の実践手順:

参考)https://yuuki-jibika.com/images/brandt.pdf

- ベッド上で背筋を伸ばして正面を向いて座ります

- ゆっくり1~2秒かけて患側を下に横になり、頭は45度斜め上方を見るようにします

- この姿勢で30秒、またはめまい感がなくなるまで維持します

- 座位に戻り30秒保ちます

- 反対側を下にして同様に行います

- この動作を5回繰り返して1セットとし、朝・昼・晩の1日3セット実施します

約3~14日続けることでほとんどの方で半規管の耳石が排出され、めまいが改善すると報告されています。ただし約30%の患者では1年以内に再発する可能性があるため、再発を繰り返す場合は1日1セットを継続することが推奨されます。

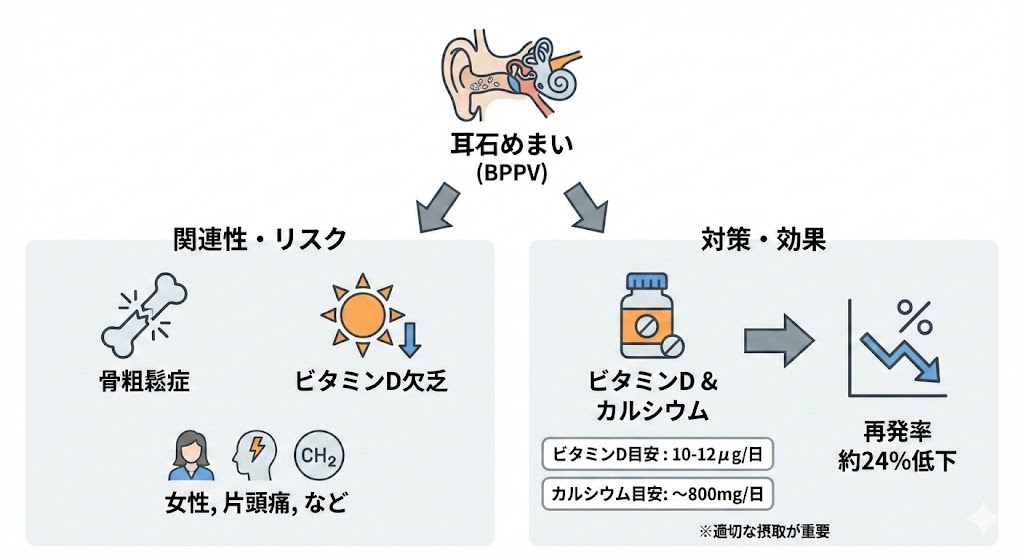

耳石めまいと骨粗鬆症・ビタミンDの関係

近年の研究により、良性発作性頭位めまい症と骨粗鬆症、ビタミンD欠乏との関連性が明らかになってきました。耳石は骨と同じくカルシウムでできているため、カルシウム代謝を調節するビタミンDが耳石の健康にも影響を与えると考えられています。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5415135/(英語)

2023年に発表された研究では、良性発作性頭位めまい症患者の多くでビタミンD3欠乏が確認され、骨粗鬆症との関連も示唆されました。リスクファクターとしては女性、ビタミンD低下、骨粗鬆症、片頭痛、頭部外傷、総コレステロール高値などが挙げられています。

参考)https://www.mdpi.com/1648-9144/59/5/862

骨粗鬆症と良性発作性頭位めまい症の関係について、研究機関による科学的な知見が紹介されています。

ソウル大学の研究によると、ビタミンD濃度が20ng/ml未満の患者にビタミンD400IUとカルシウム500mgを含むサプリメントを1日2回摂取してもらったところ、平均1年間の観察期間でめまいの再発率が0.83回と、未摂取群の1.10回に比べて有意に低下しました。再発率比は0.76(95%信頼区間0.66~0.87)と、約24%の再発抑制効果が認められています。

参考)良性発作性頭位めまい症症例の血清ビタミンD濃度の充足性につい…

骨粗鬆症患者に必要な1日量の目安として、カルシウムは約800mg、ビタミンDは10~12μgとされています。ただし過剰摂取は便秘などの原因となるため、適切な量を守ることが重要です。

参考)倫理・利益相反委員会受付番号No.1187 | 国立長寿医療…

ビタミンDが配合されているサプリには以下のようなものがあります。

NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬カルシウム 100日分 200個 (x 1)

栄養成分 : 1粒(0.97g)当たり エネルギー/0.76kcal、タンパク質/0〜0.1g、脂質/0〜0.1g、炭水化物/0.181g、 ナトリウム/0〜10mg、カルシウム/300mg、ビタミンD/2.5μg

一日3粒で、カルシウム900mg、ビタミンD7.5ugが摂れます。ビタミンDが2.5ug足りないですね。

足りない分は食事で摂って1日に10~12ugにするのが良さそうです。

なお、ビタミンDを2.5ug取るには「卵一個」か「しらす干しを大さじ一杯弱」程度取ると達成できます。

耳石めまいの再発予防と生活習慣

良性発作性頭位めまい症は再発しやすい疾患で、約30%の患者が1年以内に再発するとされています。日常生活での工夫により、再発リスクを減らすことが可能です。

参考)良性発作性頭位めまい症

寝方の工夫による予防:

参考)めまいって予防できるの?横向き寝に注意【めまいを起こさないた…

- 同じ方向にばかり横向きにならないようにします。いつも同じ向きだと下側の耳の三半規管に耳石がたまりやすくなります

- 意識的に寝返りをすることで、耳石が1カ所にたまるのを防ぎます

- 枕を少し高くする、タオルなどで上半身に傾斜をつけるなど、頭の位置を高くすることで耳石が三半規管に入りにくくなります

- 寝る前や目が覚めたときに、左・上・右・上の順に頭をゆっくり動かし、各方向で10秒間キープして10回程度続けると効果的です

枕を高くすると首が痛くなる、というあなたは、三角クッションを使っても良いかも知れません。

日常生活での注意点:

発症時は転倒やケガに十分注意してください。吐き気や嘔吐がある場合、吐いたものがのどに詰まらないように右を下にして横向きに寝ましょう。頭の位置が動くとめまいが再発するため、急に振り返ったり下を向いたりしないよう注意が必要です。

また、過度に怖がって頭を動かさないよりは、可能な範囲でなるべく積極的にいろいろな方向に頭を動かすほうが、長期的には症状の改善に役立ちます。生活習慣の乱れは自律神経の乱れにつながり、めまいを引き起こす原因となることもあるため、規則正しい生活を心がけることも重要です。

耳石めまいと他のめまい疾患の鑑別

良性発作性頭位めまい症は頭位変換で誘発される回転性めまいが特徴ですが、他のめまい疾患との鑑別が重要です。代表的なめまい疾患には、メニエール病、前庭神経炎、突発性難聴などがあります。

参考)https://www.semanticscholar.org/paper/d41d45ef913520c38f0822d591e0d21e8e9e1025

メニエール病との違い:

参考)前庭神経炎の症状は?メニエール病との違いについても医師が解説…

メニエール病ではめまいに加えて、耳鳴り、耳の圧迫感、感音性難聴といった聴こえに関する症状が出現します。一方、良性発作性頭位めまい症では蝸牛症状(耳鳴、難聴など)を伴わないのが特徴です。メニエール病のめまい発作は10分程度から数時間程度続き、発作を反復するのに対し、良性発作性頭位めまい症のめまいは10秒から数十秒程度と短時間です。

参考)急性期めまいの診断プロセス|実践!めまいの治療|めまいプロ

前庭神経炎との違い:

前庭神経炎は突発性に発症し、強い回転性めまいが24時間以上にわたって持続することが多く、良性発作性頭位めまい症より持続時間が長いのが特徴です。前庭神経炎も蝸牛症状を伴わず、めまい発作は通常1回のことが多いのに対し、良性発作性頭位めまい症は頭位変換のたびに繰り返しめまいが誘発されます。

診断には、特徴的なめまい症状と頭位変換検査(Dix-Hallpike法など)で観察される眼振所見が重要です。半規管内に迷入した耳石が重力により管内を移動することで異常なリンパ液の流れが生じ、頭位変換後数十秒程度でめまいが治まるパターンが良性発作性頭位めまい症に特徴的です。

参考)良性発作性頭位めまい症

高齢者では加齢による複合症状によるめまいも多く、起立性調節障害や加齢性平衡障害なども鑑別に含める必要があります。30歳を過ぎると毎年0.7%ずつ筋肉が減少し、全身の平衡機能に関係するすべての箇所が衰えることで、ふらつきによるめまいを起こすこともあります。