看護補助体制充実加算の概要と算定方法

看護補助体制充実加算は、2022年度の診療報酬改定で新設された加算制度です。この加算は、看護職員から看護補助者へのタスク・シフティングを促進することを目的としています。具体的には、看護職員に対しては「業務を移管するにあたっての留意点」等の研修を、看護補助者に対しては「業務を受けるにあたっての知識・技術」等の研修を実施することを評価するものです。

2024年度の診療報酬改定では、この加算がさらに見直され、経験年数が長く直接的ケア等のタスクを受けられるような看護補助者をより多く配置する病棟を手厚く評価する仕組みが導入されました。具体的には、3年以上の看護補助者経験を有する看護補助者を5割以上配置することを評価する「加算1」と、それ以外の「加算2」に区分されるようになりました。

看護職員ワークショップテキスト: 看護補助体制充実加算「すべての看護職員への研修」対応

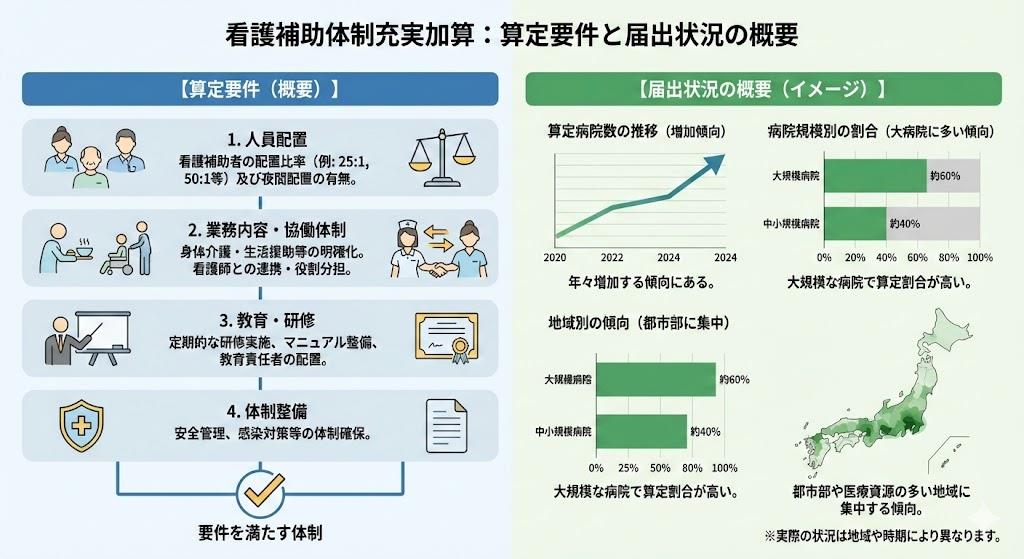

看護補助体制充実加算の算定要件と施設基準

看護補助体制充実加算の算定要件は、病棟の種類によって異なります。主な施設基準としては以下のようなものがあります。

【看護補助体制充実加算1の施設基準】

- 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること

- 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時100対1以上であること

- 上記の看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者または看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること

- 看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者であること

また、「3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者5割以上」の計算方法については、当該医療機関に勤務する看護補助者の「常勤換算後の人数」を用いて算出します。常勤以外の看護補助者の場合は「実労働時間数を常勤換算」して計算する必要があります。

関連)看護補助者業務マニュアルと看護師の指示体制

看護補助体制充実加算の点数設定と病棟別の算定方法

看護補助体制充実加算の点数は、2024年度の診療報酬改定により次のように設定されています。

- 急性期看護補助体制加算への上乗せ(1日につき)

- 看護補助体制充実加算1:20点

- 看護補助体制充実加算2:5点

- 看護補助加算への上乗せ(1日につき)

- 看護補助体制充実加算として5点を上乗せ

- 療養病棟

- 夜間看護加算:50点

- 看護補助体制充実加算:55点

- 障害者施設等

- 看護補助加算:14日以内146点、15-30日以内121点

- 看護補助体制充実加算:14日以内151点、15-30日以内126点

- 地域包括ケア病棟

- 看護補助者配置加算:160点

これらの点数は、各病棟の特性や看護補助者の配置状況に応じて設定されています。特に急性期看護補助体制加算を算定している病棟では、看護補助体制充実加算を取得することで、最大で5点(または加算1の場合は20点)の上乗せが可能となります。

看護補助体制充実加算の届出状況と課題

厚生労働省の調査によると、2022年度に新設された看護補助体制充実加算の届出状況は、2022年11月時点で「急性期看護補助体制加算」を届け出る病院の約4割、「看護補助加算」の届出病院では2割余にとどまっていることが報告されています。

この低調な届出状況の背景には、いくつかの課題が考えられます。

- 看護補助者の確保の難しさ

- 研修実施のための時間や人材の確保

- 施設基準を満たすための体制整備の負担

- 特に中小病院での算定のハードルの高さ

こうした状況を受けて、委員からは「看護補助者の確保を促すことで看護職員の負担軽減を期待できる」として、中小病院でも算定できるように見直しを求める意見が出されています。

看護補助体制充実加算と身体的拘束に関する新たな評価

2024年度の診療報酬改定では、看護補助体制充実加算について、身体的拘束の実施に着目した評価の見直しも行われました。具体的には、身体的拘束を実施した日については、看護補助体制充実加算1の届出を行っている場合であっても、看護補助体制充実加算2を算定することとされています。

この取り扱いは、身体的拘束の予防・最小化の取組を促進する観点から導入されたものです。ただし、この身体的拘束を実施した日の取り扱いについては、令和7年(2025年)6月1日より適用されることになっています。

身体的拘束の最小化は患者の尊厳を守るうえで重要な取り組みであり、看護補助体制充実加算の算定においても、この点が評価されるようになったことは注目すべき点です。

看護補助体制充実加算の活用による看護職員の働き方改革

看護補助体制充実加算は、単に点数を加算するだけでなく、看護職員の働き方改革を推進するための重要な施策の一つとして位置づけられています。

この加算を活用することで、以下のような効果が期待できます。

- 看護職員の負担軽減看護補助者へのタスク・シフティングにより、看護職員は専門性の高い業務に集中できるようになります。

- 看護補助者のキャリア形成支援3年以上の経験者を評価する仕組みにより、看護補助者の長期的なキャリア形成が促進されます。

- チーム医療の質の向上看護職員と看護補助者の適切な役割分担により、チーム全体の医療サービスの質が向上します。

- 人材確保・定着の促進看護補助者の役割が明確化され、適切な評価が行われることで、人材の確保・定着が促進されます。

医療機関においては、この加算を単なる収益増加の手段としてではなく、看護職員の働き方改革を推進するための戦略的なツールとして活用することが重要です。特に、看護職員の業務負担が大きい急性期病棟や、人材確保が困難な地域の医療機関においては、この加算の活用が効果的であると考えられます。

看護補助体制充実加算の効果的な運用のためのポイント

看護補助体制充実加算を効果的に運用するためには、以下のようなポイントに注意する必要があります。

- 看護補助者の育成計画の策定3年以上の経験者を5割以上確保するためには、計画的な人材育成が不可欠です。院内研修プログラムの充実や、キャリアパスの明確化などを通じて、看護補助者の長期的な育成を図りましょう。

- 業務分担の明確化看護職員と看護補助者の業務分担を明確にし、適切なタスク・シフティングを実現することが重要です。業務マニュアルの整備や定期的な業務見直しの機会を設けましょう。

- 研修体制の整備看護職員向けの「業務を移管するにあたっての留意点」等の研修、看護補助者向けの「業務を受けるにあたっての知識・技術」等の研修を計画的に実施する体制を整えましょう。

- 看護補助者の処遇改善経験年数に応じた適切な評価や処遇改善を行うことで、看護補助者の定着率向上を図りましょう。

- 身体的拘束最小化の取り組み2025年6月からは身体的拘束実施日の加算が変更されるため、身体的拘束の最小化に向けた取り組みを強化しましょう。

これらのポイントを踏まえ、各医療機関の特性に合わせた看護補助体制充実加算の運用戦略を構築することが重要です。

看護補助体制充実加算の今後の展望と医療機関の対応

看護補助体制充実加算は、2022年度に新設され、2024年度に見直しが行われたばかりの比較的新しい制度です。今後も医療現場のニーズや課題に応じて、さらなる見直しが行われる可能性があります。

特に注目すべき点としては、以下のような展望が考えられます。

- 中小病院での算定促進に向けた見直し現在、届出状況が低調であることを踏まえ、特に中小病院でも算定しやすい仕組みへの見直しが期待されます。

- 看護補助者の質の評価の精緻化単に経験年数だけでなく、研修受講状況や業務の質なども含めた、より精緻な評価方法が導入される可能性があります。

- 地域包括ケアシステムとの連携強化地域包括ケアシステムの中での看護補助者の役割が重視され、地域連携に関する評価が加わる可能性があります。

- ICT活用による業務効率化との連携看護補助業務のICT化・効率化を促進する評価が加わる可能性があります。

医療機関としては、こうした動向を見据えながら、以下のような対応を検討することが重要です。

- 看護補助者の採用・育成戦略の見直し

- 看護職員と看護補助者の業務分担の最適化

- 研修体制の充実と記録の徹底

- 加算取得による収益と人件費のバランス分析

看護補助体制充実加算は、単なる診療報酬上の加算ではなく、医療機関における人材活用の最適化と看護の質向上を促進するための重要な政策ツールです。各医療機関がこの制度を効果的に活用し、看護職員の負担軽減と看護補助者の育成・定着を実現することが期待されています。

看護補助体制充実加算の詳細については、以下の厚生労働省の資料が参考になります。

令和6年度診療報酬改定の概要【入院Ⅵ(働き方改革の推進)】