DPP-4阻害薬の一覧と特徴

DPP-4阻害薬は2009年に日本で初めて承認されて以来、2型糖尿病治療の中心的な薬剤として広く使用されています。インクレチンホルモンの分解を阻害することで血糖値を改善する作用機序を持ち、低血糖リスクが低いという大きな利点があります。本記事では、現在日本で使用可能なDPP-4阻害薬の一覧と、それぞれの特徴について詳しく解説します。

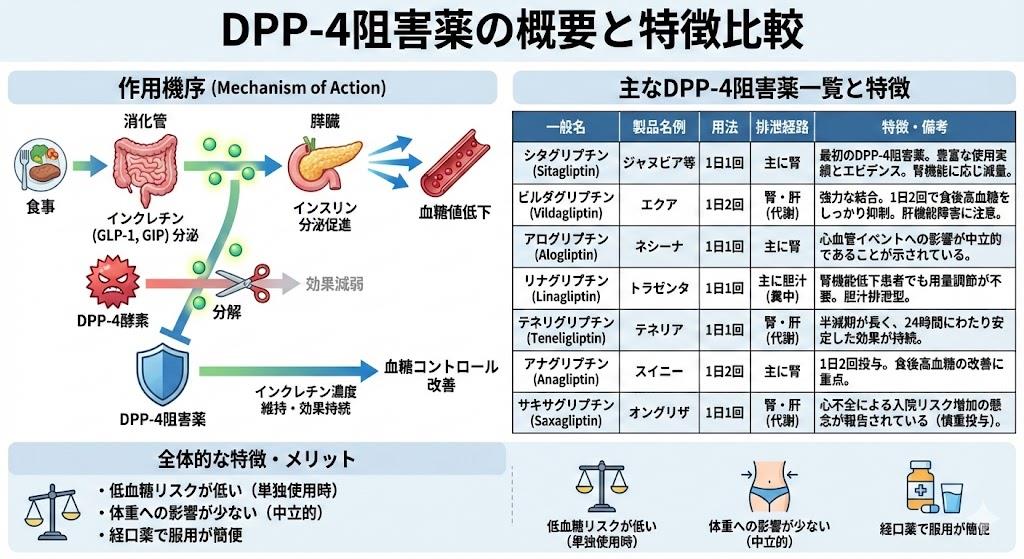

DPP-4阻害薬の作用機序とインクレチン効果

DPP-4阻害薬の作用機序を理解するには、まずインクレチンについて知る必要があります。インクレチンとは、食事摂取時に消化管から分泌されるホルモンの総称で、主にGIP(Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide)とGLP-1(Glucagon-like Peptide-1)の2種類があります。

これらのインクレチンホルモンには以下のような作用があります。

通常、インクレチンは体内のDPP-4(Dipeptidyl Peptidase-4)という酵素によって速やかに分解されます。GIPの血中半減期は約5分、GLP-1は約2分と非常に短いのが特徴です。DPP-4阻害薬はこの分解酵素の働きを阻害することで、インクレチンの血中濃度を高め、その作用を延長させます。

重要なのは、インクレチンによるインスリン分泌促進作用は血糖値依存的であるという点です。つまり、血糖値が正常または低い状態ではインスリン分泌を促進せず、高血糖時にのみ作用するため、単剤使用では低血糖を起こしにくいという大きな利点があります。

DPP-4阻害薬一覧と各薬剤の特徴比較

現在、日本では9種類のDPP-4阻害薬が承認されています。それぞれの特徴を以下の表にまとめました。

| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 規格 | 薬価(円/錠) | 代謝経路 |

|---|---|---|---|---|---|

| シタグリプチン | ジャヌビア グラクティブ |

1日1回 | 12.5mg/25mg 50mg/100mg |

36.7〜123.8 | 主に腎排泄(約87%) |

| ビルダグリプチン | エクア | 1日2回 | 50mg | 42.7 (ジェネリック:18.4) |

腎・肝代謝(未変化体25.7%) |

| アログリプチン | ネシーナ | 1日1回 | 6.25mg/12.5mg 25mg |

45.3〜156.7 | 主に腎排泄(約72.8%) |

| リナグリプチン | トラゼンタ | 1日1回 | 5mg | 118.9 | 主に肝代謝・糞中排泄(80%) |

| テネリグリプチン | テネリア | 1日1回 | 20mg/40mg | 98.3〜147.3 | 肝・腎代謝 |

| サキサグリプチン | オングリザ | 1日1回 | 2.5mg/5mg | 48.2〜71.8 | 腎代謝(75%が尿中排泄) |

| アナグリプチン | スイニー | 1日2回 | 100mg | 33.0 | 腎代謝(73%が尿中排泄) |

| トレラグリプチン | ザファテック | 週1回 | 25mg/50mg/100mg | 226.0〜806.9 | 腎代謝(76%が尿中排泄) |

| オマリグリプチン | マリゼブ | 週1回 | 12.5mg/25mg | 308.5〜576.0 | 腎代謝(74%が尿中排泄) |

これらの薬剤は、用法・用量や代謝経路に違いがあります。特に代謝経路の違いは、腎機能障害や肝機能障害のある患者さんへの処方を考える際に重要です。

例えば、リナグリプチン(トラゼンタ)は主に肝代謝・糞中排泄であるため、重度の腎機能障害患者でも用量調整が不要という特徴があります。一方、シタグリプチン(ジャヌビア/グラクティブ)やアログリプチン(ネシーナ)などは主に腎排泄のため、腎機能に応じた用量調整が必要です。

また、近年登場したトレラグリプチン(ザファテック)とオマリグリプチン(マリゼブ)は週1回投与という特徴があり、服薬コンプライアンスの向上が期待できます。

DPP-4阻害薬のジェネリック医薬品と薬価比較

DPP-4阻害薬は比較的新しい薬剤群ですが、一部の薬剤ではすでにジェネリック医薬品が登場しています。2025年4月現在、ビルダグリプチン(エクア)とサキサグリプチン(オングリザ)にジェネリック医薬品が存在します。

ビルダグリプチンのジェネリック医薬品は、先発品のエクア錠50mgが42.7円/錠であるのに対し、ジェネリック医薬品は18.4円/錠と、約57%の薬価削減が実現しています。以下に主なジェネリック製品を示します。

- ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」

- ビルダグリプチン錠50mg「JG」

- ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」

- ビルダグリプチン錠50mg「サワイ」

- ビルダグリプチン錠50mg「杏林」

- ビルダグリプチン錠50mg「ZE」

- ビルダグリプチン錠50mg「フェルゼン」

- ビルダグリプチン錠50mg「TCK」

- ビルダグリプチン錠50mg「日新」

サキサグリプチンについても、先発品のオングリザ錠に対して、「サキサグリプチン錠2.5mg/5mg「サワイ」」などのジェネリック医薬品が発売されており、薬価は先発品の約56%となっています。

今後、特許期間が満了する薬剤についても順次ジェネリック医薬品が発売される見込みであり、医療費の削減に寄与することが期待されています。

DPP-4阻害薬の配合剤一覧と処方のポイント

DPP-4阻害薬は単剤だけでなく、他の糖尿病治療薬との配合剤も多数承認されています。これらの配合剤は、複数の薬剤を1錠で服用できるため服薬コンプライアンスの向上が期待できますが、用量調整の柔軟性が失われるというデメリットもあります。

現在承認されている主なDPP-4阻害薬配合剤は以下の通りです。

【DPP-4阻害薬とビグアナイド薬の配合剤】

- エクメット配合錠(ビルダグリプチン+メトホルミン)

- イニシンク配合錠(アログリプチン+メトホルミン)

- メトアナ配合錠(アナグリプチン+メトホルミン)

【DPP-4阻害薬とチアゾリジン薬の配合剤】

- リオベル配合錠(アログリプチン+ピオグリタゾン)

【DPP-4阻害薬とSGLT2阻害薬の配合剤】

- カナリア配合錠/OD錠(テネリグリプチン+カナグリフロジン):208.5円/錠

- スージャヌ配合錠(シタグリプチン+イプラグリフロジン):178.8円/錠

- トラディアンス配合錠AP/BP(リナグリプチン+エンパグリフロジン):235.8円〜329.8円/錠

これらの配合剤を処方する際のポイントとして、以下の点に注意が必要です。

- 配合剤は用量が固定されているため、細かな用量調整ができません。そのため、まずは単剤で用量を調整してから配合剤に切り替えることが推奨されています。

- 配合剤は糖尿病治療の第一選択薬として使用できないという制限があります。これは添付文書にも明記されています。

- 配合剤の選択は、患者の腎機能や肝機能、合併症の有無などを考慮して行う必要があります。特にSGLT2阻害薬との配合剤は、脱水リスクや尿路・性器感染症のリスクに注意が必要です。

- 配合剤の薬価は、単剤を別々に処方するよりも若干安価に設定されていることが多いですが、ジェネリック医薬品が発売されている単剤の組み合わせでは、別々に処方した方が経済的な場合もあります。

DPP-4阻害薬一覧における週1回製剤の位置づけと臨床的意義

DPP-4阻害薬の中で、トレラグリプチン(ザファテック)とオマリグリプチン(マリゼブ)は週1回投与という特徴を持っています。これらの薬剤は、従来の1日1回または2回投与の薬剤と比較して、どのような臨床的意義があるのでしょうか。

週1回製剤の最大の利点は、服薬回数の大幅な減少による服薬コンプライアンスの向上です。特に以下のような患者さんに適していると考えられます。

一方で、週1回製剤には以下のような注意点もあります。

- 薬価が高い:トレラグリプチン(ザファテック)の薬価は100mg錠で806.9円/錠、オマリグリプチン(マリゼブ)は25mg錠で576.0円/錠と、1日1回製剤と比較して高価です。ただし、週あたりの薬剤費で比較すると、必ずしも高くない場合もあります。

- 服薬を忘れた場合の影響が大きい:週1回の服薬を忘れると、次の服薬日までの期間が長くなり、血糖コントロールに影響を及ぼす可能性があります。

- 腎機能障害時の用量調整:トレラグリプチンは中等度腎障害で1/2量、高度腎障害で1/4量に減量が必要です。オマリグリプチンは高度腎障害で1/2量に減量します。

臨床試験では、週1回製剤は1日1回製剤と同等の血糖降下作用を示しています。例えば、トレラグリプチン100mgの週1回投与は、シタグリプチン50mgの1日1回投与と同等のHbA1c低下効果が報告されています。

また、興味深いことに、週1回製剤は血中濃度の変動が少なく、より安定した血糖コントロールが期待できるという理論的な利点もあります。ただし、この点については更なる臨床データの蓄積が必要です。

医療経済的な観点からは、服薬コンプライアンスの向上による合併症予防効果や、医療機関への受診回数減少などの間接的なコスト削減効果も考慮する必要があります。

DPP-4阻害薬の安全性プロファイルと副作用の特徴

DPP-4阻害薬は全般的に安全性の高い薬剤群ですが、いくつかの注意すべき副作用があります。主な副作用と安全性のポイントを以下にまとめます。

主な副作用と発現頻度

- 消化器症状。

- 便秘、下痢、腹部不快感、悪心など(1〜5%程度)

- ビルダグリプチンでは他剤よりやや頻度が高い傾向

- 皮膚症状。

- 発疹、そう痒(1%未満)

- 水疱性類天疱瘡(極めて稀だが重篤)

- 低血糖。

- DPP-4阻害薬単独では稀(1%未満)

- SU剤などとの併用で頻度上昇(5〜10%程度)

- 急性膵炎。

- 頻度は極めて低い(0.1%未満)が注意が必要

- 上腹部痛、悪心・嘔吐などの症状に注意

- 関節痛。

- 主に海外で報告(頻度不明)

- 重度の関節痛が現れることがある

安全性に関する特記事項

- 心血管安全性。大規模臨床試験(TECOS、EXAMINE、SAVOR-TIMI 53など)において、DPP-4阻害薬は主要心血管イベントリスクを増加させないことが確認されています。ただし、サキサグリプチンでは心不全入院リスクのわずかな上昇が報告されており、心不全患者への使用には注意が必要です。

- 腎機能障害患者への使用。多くのDPP-4阻害薬は腎排泄型であるため、腎機能低下時には用量調整が必要です。例外的にリナグリプチン(トラゼンタ)は主に胆汁排泄のため、重度腎障害患者でも用量調整不要という特徴があります。

- 肝機能障害患者への使用。ビルダグリプチン(エクア)は重度肝機能障害患者への投与は禁忌とされています。その他のDPP-4阻害薬は肝機能障害患者への投与は慎重投与とされていますが、禁忌ではありません。

- 高齢者への使用。高齢者では一般的に腎機能が低下していることが多いため、腎排泄型のDPP-4阻害薬では用量に注意が必要です。また、多剤併用による相互作用や副作用のリスクも考慮する必要があります。

- 妊婦・授乳婦への使用。妊婦または妊娠している可能性のある女性への投与は安全性が確立していないため、原則として投与を避けるべきです。授乳中の女性への投与も避けることが推奨されています。

DPP-4阻害薬は全体として忍容性が高く、副作用の発現頻度も低いことから、2型糖尿病の基本的な治療薬として広く使用されています。しかし、個々の患者の状態に応じた薬剤選択と用量調整が重要です。

以上、DPP-4阻害薬の一覧と特徴について詳しく解説しました。これらの情報が、適切な薬剤選択の一助となれば幸いです。