全外眼筋麻痺と鑑別診断

<% index %>

全外眼筋麻痺の複視の見方

全外眼筋麻痺の入口は、患者が訴える「複視」を“両眼性”か“単眼性”で分けることです。両眼性複視は眼位ずれ(eye misalignment)を示唆し、外眼筋・神経・中枢いずれの障害でも起こり得ます。単眼複視は角膜・屈折・白内障など眼球内要因でも起こり、方向性が異なります。

外眼筋がうまく動かないと、左右の像を1つにまとめる“融像”が破綻し、複視が生じます。眼筋麻痺では複視に加えて、眼痛、眼瞼腫脹、眼瞼下垂などが同時に出ることがあり、症候の組み合わせが責任部位の推定に役立ちます。さらに、原因疾患が脳梗塞やギラン・バレー症候群などの場合、四肢の感覚障害や麻痺など「眼以外の神経症状」が並走し得るため、問診・神経診察の手を抜かないことが重要です。

見逃しやすい落とし穴として、“患者が眼を閉じて訴えを減らしている”ケースがあります。運転時や歩行時だけ困る、夕方に悪化するなど、生活場面の聞き取りから、疲労性・日内変動のヒントが拾えることがあります(神経筋接合部障害の示唆)。

全外眼筋麻痺の鑑別診断

「眼筋麻痺」は、眼筋そのもの、眼筋を支配する神経、神経と筋の接合部、さらに中枢からの信号伝達経路のどこが障害されても起こります。原因は非常に幅広く、脳梗塞や脳腫瘍などの中枢性、動脈瘤や副鼻腔炎、眼窩壁骨折による圧迫、糖尿病・高血圧などの血管障害、重症筋無力症、甲状腺眼症、外眼筋炎、筋ジストロフィー、ミトコンドリアミオパチーなどが挙げられます。したがって「全外眼筋麻痺」という形だけで1つの病名に飛びつかず、“解剖に沿って鑑別の棚を作る”のが安全です。

臨床現場の鑑別で特に重要なのは、「複合神経麻痺」の枠組みです。動眼(Ⅲ)・滑車(Ⅳ)・外転(Ⅵ)のうち2つ以上が同時に障害されると複合神経麻痺と呼ばれ、3つが同時に障害されると全外眼筋麻痺になります。さらに同側の視力障害を伴う場合は視神経(Ⅱ)まで巻き込む眼窩先端部症候群を疑う“危険な兆候”と整理されており、鑑別の優先順位が一段上がります。原因は、くも膜下腔、または海綿静脈洞〜上眼窩裂の病変であることが多いとされ、局在推定がそのまま検査計画になります。

意外と見逃しがちなのは、「全外眼筋麻痺=末梢神経の病気」と決めつけてしまうことです。実際には、外眼筋麻痺を呈する病態には中枢性の関与が示唆される報告もあり、眼球運動のパターン(内転優位の障害、注視方向性眼振など)から脳幹を疑って画像検査へ進む判断が必要になる場面があります。

全外眼筋麻痺の検査・診断

診断は「眼球運動の観察」から始まります。眼筋麻痺の評価では、眼球運動の変化、対光反射、眼瞼下垂の有無を丁寧に確認し、神経(Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ)と眼筋のどこに異常があるかを推定します。さらに、像のずれを調べる複像検査を行うことで、単なる“動かしにくい”を定量・方向付けでき、経時変化の追跡にも使えます。

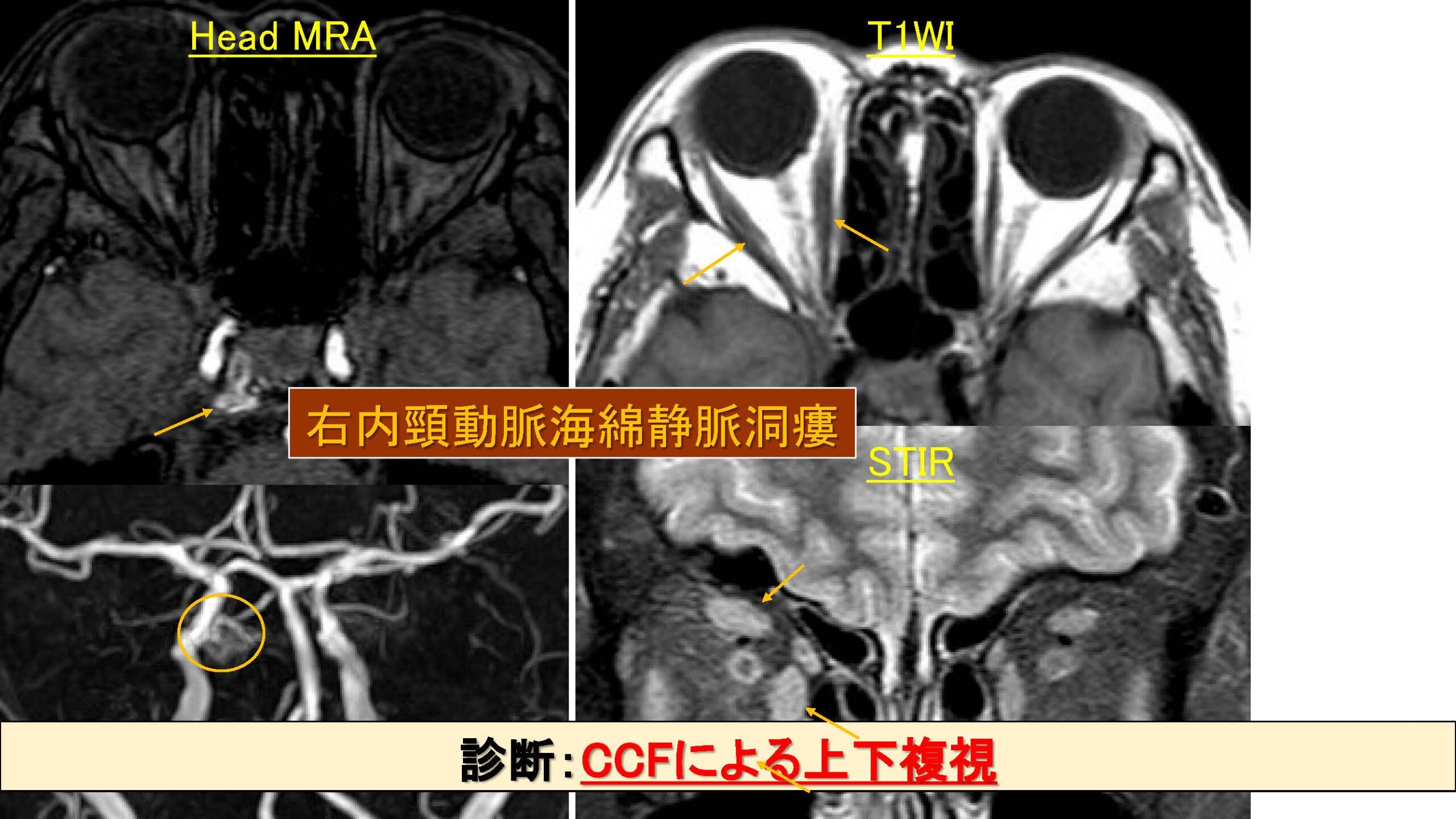

次に「画像と血液」で原因を詰めます。脳や眼球周囲の異常の有無を調べる頭部CTや頭部MRI、糖尿病・甲状腺・重症筋無力症などを想定した血液検査が、原因検索として推奨される流れです。臨床的に危険度が高い所見(例えば瞳孔異常を伴う動眼神経麻痺、視力障害を伴う複合神経麻痺、発熱と眼窩所見の組み合わせなど)がある場合は、画像の優先度を上げ、必要に応じて血管評価も視野に入れます。

医療機関内での連携も診断能を押し上げます。神経眼科領域では、眼科だけで完結しないケースが多く、頭部画像(MRI/CT)や全身検査が診断と治療に必要な場合があるため、脳外科・神経内科と連携しながら進めるべき領域とされています。眼球の症状を“局所の病気”として閉じない姿勢が、結果的に致死的病態の拾い上げにつながります。

この部分の参考リンク(眼筋麻痺の原因・症状・検査・治療の全体像)。

この部分の参考リンク(複合神経麻痺〜全外眼筋麻痺が危険サイン、海綿静脈洞〜上眼窩裂、脳動脈瘤や糖尿病の実践的ポイント)。

全外眼筋麻痺の治療

治療は「原因治療」と「眼症状の対症療法」を並行します。眼筋麻痺では原因となる病気を特定し、その病気に対する治療を行うことが原則で、同時に複視などの生活障害を軽減する工夫が必要になります。原因が脳動脈瘤であれば脳血管内治療(コイル塞栓術)が検討され、重症筋無力症であればステロイドや免疫抑制薬、胸腺摘除術などが検討される、というように「病因で治療が大きく変わる」点が重要です。

対症療法としては、片眼遮閉(眼帯やコンタクトレンズで片目を遮る)、プリズム眼鏡などが挙げられ、慢性期には手術で眼位を整えて複視の軽減を図る選択肢もあります。現場では、患者の転倒リスクや運転可否にも直結するため、診断が確定するまでの“暫定的な複視対策”をその日のうちに提案できるかが満足度に影響します。

もう一段踏み込むなら、病態の時間軸を治療と結びつけます。急性発症で神経学的に危険な兆候がある場合は、治療以前に「見逃さない」ことが最大の治療になります。逆に、糖尿病など血管性の神経障害が疑われ、瞳孔所見が保たれて予後が比較的良いパターンでも、経過観察に切り替える前に、脳動脈瘤など圧迫性の除外をどの程度担保できているかをチームで確認することが肝要です。

全外眼筋麻痺の独自視点の関連内容

独自視点として提案したいのは、「全外眼筋麻痺を“症候群の交通整理”として扱う」発想です。眼球運動障害を見た瞬間に、疾患名を当てに行くのではなく、①中枢(脳幹)②くも膜下腔③海綿静脈洞〜上眼窩裂④眼窩⑤神経筋接合部⑥筋、という“解剖の駅”に患者をいったん振り分けます。これにより、画像(頭部MRI/CT、必要なら血管評価)、血液(糖尿病・甲状腺・免疫)、眼窩所見(突出・結膜浮腫・眼圧など)を、漏れなく短時間で組み立てられます。

ここで役立つのが「視力障害の扱い」です。全外眼筋麻痺に視力障害が加わるなら視神経(Ⅱ)まで含む眼窩先端部症候群の可能性が上がる、と整理されており、危険度が跳ね上がります。つまり、全外眼筋麻痺を見たら、眼球運動だけに集中せず、視力・視野(可能なら)、瞳孔(RAPD含む)を“同じ優先度”で確認するのが合理的です。

もう一つの意外なポイントは「患者の言語化されない困りごと」です。複視は羞明や頭痛よりも“慣れてしまう”患者がいますが、実際には歩行時の不安、食事での距離感の狂い、介護・運転の問題など、医療安全と直結する場面が多い症状です。診断プロセスの途中でも、遮閉やプリズムの適応、転倒予防の指導などを早期に介入しておくと、原因治療までの“つなぎ”が強くなります。