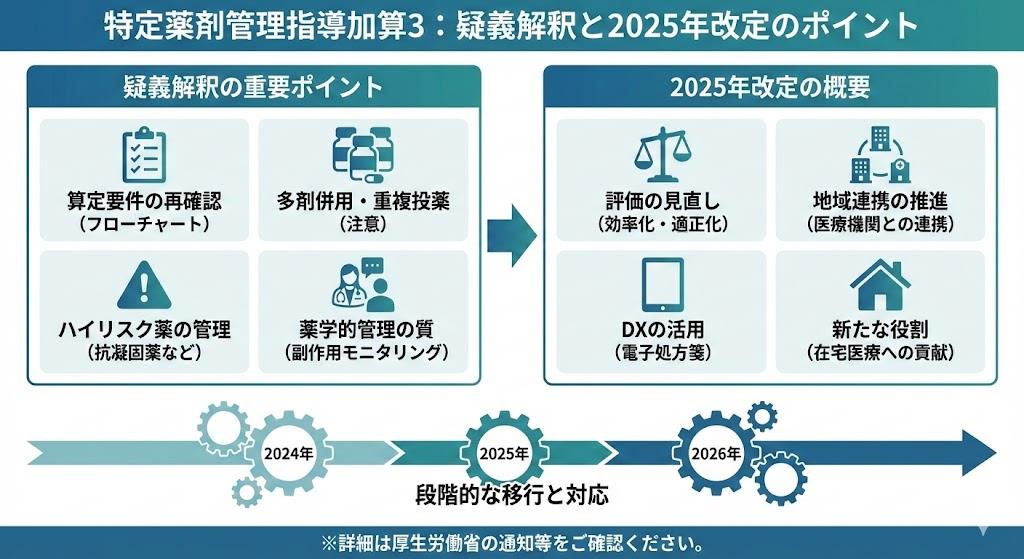

特定薬剤管理指導加算3の疑義解釈と2025年4月改定

2024年度の診療報酬改定で新設され、さらに2025年4月の中間改定で評価が見直された「特定薬剤管理指導加算3」。現場では「イ」と「ロ」の使い分けや、算定のタイミングについて迷う場面が少なくありません。特に2025年4月以降、「ロ」の点数が引き上げられたことで、薬局経営における重要性が増しています。

本記事では、最新の疑義解釈に基づいた正確な算定要件と、現場で見落としがちなポイントを深掘りして解説します。

特定薬剤管理指導加算3「イ」と「ロ」の違いと2025年改定

まず押さえておくべきは、2025年4月の中間改定による点数の変化と、それぞれの対象となるケースの明確な区別です。

- イ(RMP資材の活用・緊急安全性情報):5点

- 対象: 新たに処方された医薬品で、RMP(医薬品リスク管理計画)に基づき作成された「患者向け資材」を用いて説明を行った場合。または、緊急安全性情報等が発出された場合に情報提供を行った場合。

- 点数: 2025年4月以降も5点で変更ありません。

- ロ(選定療養・供給不安による変更):10点

- 対象:

- 長期収載品の選定療養(患者希望による先発品選択)について説明・指導を行った場合。

- 医薬品の供給供給不足等により、前回と異なる銘柄(後発品含む)に変更して調剤する際に説明を行った場合。

- 点数: 2025年4月の改定で、5点から10点に引き上げられました。これは、長期収載品の選定療養導入に伴う薬局の説明負担(インフォームドコンセント)が考慮された結果です。

この「ロ」の10点化は非常に大きく、特に供給不安定が続く現状では、銘柄変更時の丁寧な説明が収益にも直結する形となりました。ただし、いずれも「患者1人につき、当該品目に関して最初に処方された1回に限る」という大原則は変わっていません。

RMP資材がないと算定不可?「イ」の疑義解釈

「特定薬剤管理指導加算3 イ」の算定で最も多い勘違いが、「RMPが策定されている薬なら算定できる」という思い込みです。

厚生労働省の疑義解釈では、以下の点が明確にされています。

- 患者向け資材の有無: RMPが策定されていても、「患者向け資材」が作成されていない医薬品は算定対象外です。

- 資材の形式: 紙媒体である必要はなく、PMDAのウェブサイト等からダウンロードしたPDF資材をタブレット等の画面で提示しながら説明を行った場合でも算定可能です。ただし、患者が希望すれば印刷して渡せる体制が望ましいでしょう。

- 解除された薬剤: 再審査期間が終了し、RMPの策定・実施が解除された医薬品についても、算定の対象外となります。常に最新のRMPリストを確認する必要があります。

(参考:PMDA公式サイト。ここで「患者向け資材」のアイコンがあるものが対象です)

選定療養と「ロ」の算定タイミングの疑義解釈

2024年10月から開始された長期収載品の選定療養(先発品を選ぶと特別料金が発生する制度)に関連する「ロ」の算定についても、重要な疑義解釈が出ています。

- 結果に関わらず算定可能: 「ロ」は、選定療養の仕組みや自己負担について説明し、患者が選択するための支援を行ったことへの評価です。説明の結果、患者が「やっぱり後発品にします」と変更した場合でも、説明の要件を満たしていれば算定可能と解釈されています(※ただし、単なる後発品への変更確認だけでは不十分で、選定療養の制度説明が必要です)。

- 算定は初回のみ: 同じ薬剤を継続して処方されている患者に対し、来局のたびに毎回説明しても算定できません。「当該品目に関して最初に処方された(説明した)1回」のみです。

- 供給不安による変更: 出荷調整などでやむを得ず銘柄を変更する場合(例:A社の薬→B社の薬)、患者への説明と同意があれば算定可能です。この場合、B社の薬は「初めて処方される銘柄」となるため、算定要件を満たします。

(参考:令和6年3月28日事務連絡。問16~問22あたりに特定薬剤管理指導加算3の詳細が記載されています)

「イ」と「ロ」の同時算定とレセプト記載の注意点

実務で迷うのが、「イ」と「ロ」の併用や、他の加算との関係です。

- 同時算定の可否:

- 同一処方内で、異なる医薬品に対してであれば、「イ」と「ロ」は同時に算定可能です。

- 例:新薬A(RMPあり)について「イ」を算定 + 供給不足で変更した薬Bについて「ロ」を算定 = OK

- 同一医薬品に対して「イ」と「ロ」の要件が重なった場合(例:RMP資材がある新薬で、かつ供給不安で銘柄変更した場合など)は、主たるもの一方のみ算定すると解釈するのが一般的です(重複算定不可の原則)。

- 同一処方内で、異なる医薬品に対してであれば、「イ」と「ロ」は同時に算定可能です。

- レセプト記載:

- 「ロ」を算定する場合、特に供給不安による変更の際は、レセプトの摘要欄に変更後の銘柄名や変更理由等を記載する必要がある場合があります(※各都道府県の審査支払機関の運用ルールも確認してください)。

- 「イ」の場合、薬歴に「使用したRMP資材の内容」と「指導の要点」を残すことが必須です。「資材を使って説明した」だけでは不十分とみなされるリスクがあります。

【独自視点】「初回のみ」が生む管理コストと「ロ」算定の落とし穴

ここからは、通常の解説記事にはあまり書かれていない、現場視点での「特定薬剤管理指導加算3」の落とし穴について触れます。

それは「当該品目について初回のみ」という管理コストの高さです。

特に「ロ(供給不安・選定療養)」の場合、以下のようなケースで現場が混乱します。

- ケース1:メーカー変更の繰り返し

- 先月:メーカーA(在庫なし)→メーカーBに変更(「ロ」算定済み)

- 今月:メーカーB(在庫なし)→メーカーCに変更

- この場合、メーカーCは患者にとって「初回」の銘柄であるため、理論上は再度「ロ」が算定可能です。しかし、毎月のようにメーカーが変わる現状で、その都度「銘柄が変わった理由」を丁寧に説明し、算定処理を行うのは大きなタイムロスになり得ます。

- 10点(100円)の増収のために、薬剤師が数分を使って説明し、レセコンで「過去にこの銘柄で算定していないか?」を確認する作業コストが見合っているか、経営的な判断が必要です。

- ケース2:選定療養の「説明済み」フラグ

- 患者が「ずっと先発品でいい」と言っている場合でも、制度上は説明すれば算定できますが、一度算定したら終わりです。しかし、患者からすれば「前も聞いたよ」となる説明を繰り返すことは満足度低下につながります。

- レセコン上で「特管3ロ算定済み」のフラグを明確に立て、無用な再説明(と算定ミス)を防ぐ運用ルールが不可欠です。

「10点に上がったから積極的に取ろう」と号令をかけるだけでなく、「誰に、どのタイミングで、何を説明して算定済みか」を全スタッフが一瞬で把握できるシステム(薬歴システムのハイライト機能活用など)を構築しないと、現場は疲弊するだけで終わってしまいます。

2025年の改定は、評価が上がった分、より厳格な「対人業務」としての質が問われているとも言えるでしょう。

- 対象: