特殊健診の種類と実施時期

特殊健診(特殊健康診断)とは、有害な業務や特定の物質を扱う労働者に対して実施される健康診断のことです。一般的な健康診断とは異なり、業務に関連する特有の健康リスクを早期に発見し、職業病の予防を目的としています。

労働安全衛生法第66条第2項・第3項では、事業者は有害業務に従事する労働者に対して、医師または歯科医師による特別な健康診断を実施することが義務付けられています。これは労働者の健康を守るための重要な制度であり、事業者には確実な実施が求められます。

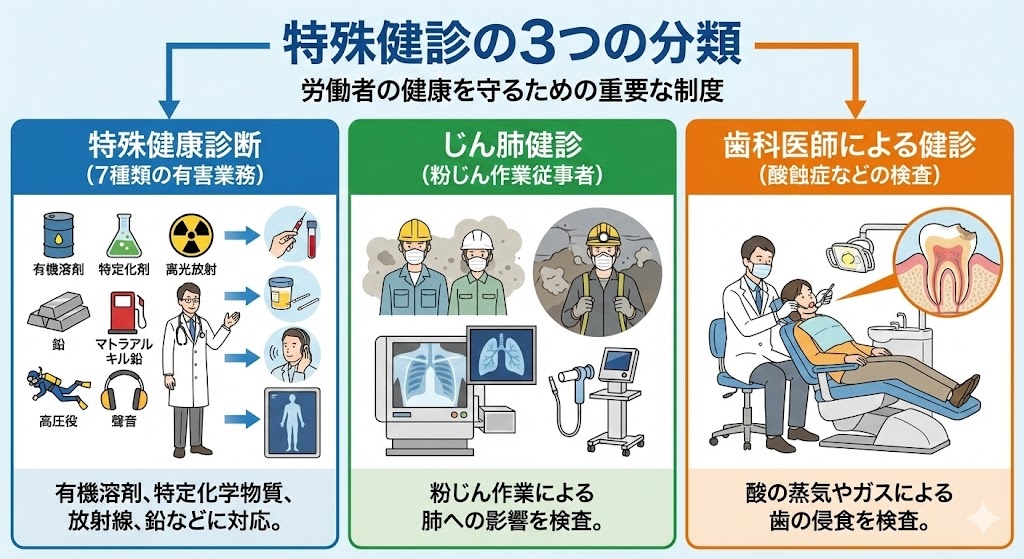

特殊健診は大きく分けて以下の3種類に分類されます。

- 特殊健康診断(7種類の有害業務に対応)

- じん肺健診(粉じん作業従事者向け)

- 歯科医師による健診(酸蝕症などの検査)

それぞれの健診は対象となる業務や取り扱う物質によって実施時期や検査項目が異なります。多くの場合、雇入れ時、配置替え時、そしてその後は6ヶ月以内ごとに1回の頻度で実施する必要があります。

特殊健診の対象となる7つの業務と法的根拠

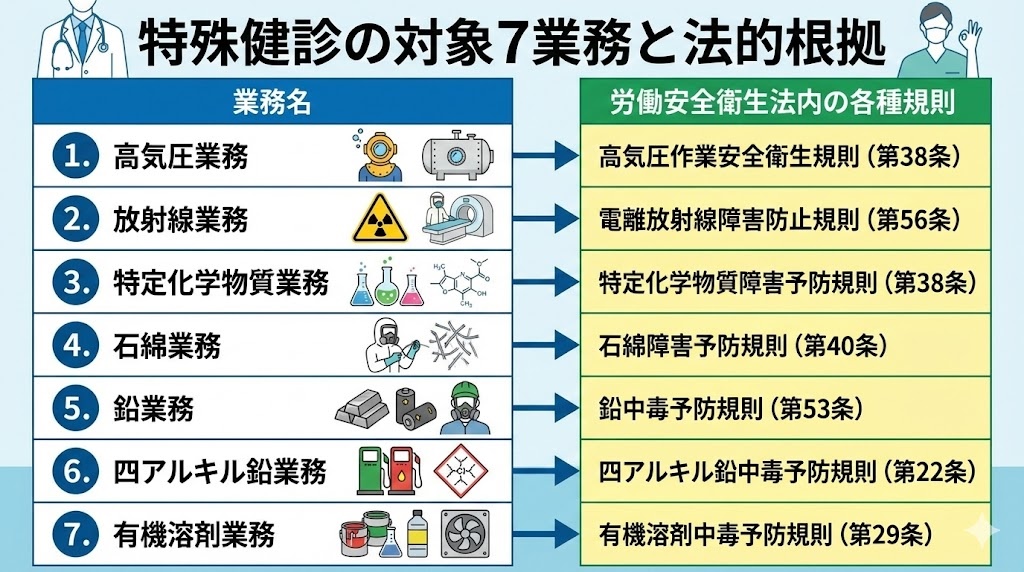

特殊健診が必要となる主な業務は7種類あり、それぞれ労働安全衛生法内の各種規則で定められています。以下に対象業務と関連法規をまとめました。

| 業務名 | 労働安全衛生法(健康診断の記載部分) |

|---|---|

| 高気圧業務 | 高気圧作業安全衛生規則(第38条) |

| 放射線業務 | 電離放射線障害防止規則(第56条) |

| 特定化学物質業務 | 特定化学物質障害予防規則(第38条) |

| 石綿業務 | 石綿障害予防規則(第40条) |

| 鉛業務 | 鉛中毒予防規則(第53条) |

| 四アルキル鉛業務 | 四アルキル鉛中毒予防規則(第22条) |

| 有機溶剤業務 | 有機溶剤中毒予防規則(第29条) |

これらの業務に従事する労働者は、業務の特性に応じた健康リスクがあるため、専門的な健康診断が必要となります。例えば、放射線業務では被ばくによる健康影響、有機溶剤業務では中毒症状などのリスクがあります。

事業者は該当する業務に労働者を配置する際、これらの規則を確認し、適切な健康診断を実施する義務があります。健康診断の実施を怠ると、労働安全衛生法違反となり、罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。

特殊健診の種類別検査項目と実施頻度

特殊健診は業務内容によって検査項目が異なります。ここでは主な特殊健診の検査項目と実施頻度について詳しく解説します。

1. 有機溶剤健康診断

- 対象者: 有機溶剤業務従事者

- 実施時期: 雇入れ時、配属時、その後6ヶ月以内ごとに1回

- 検査項目:

- 既往歴・業務歴の調査

- 作業条件の簡易調査

- 自覚症状・他覚症状の有無

- 溶剤健診(扱う溶剤によって異なる検査)

- 費用目安: 約2,400円~

2. 特定化学物質健康診断

- 対象者: 特定化学物質を扱う業務従事者

- 実施時期: 雇入れ時、配属時、その後6ヶ月以内ごとに1回

- 検査項目:

- 既往歴・業務歴の調査

- 作業条件の簡易調査

- 自覚症状・他覚症状の有無

- 胸部エックス線検査(年1回)

- 物質ごとの特殊検査

- 費用目安: 約2,400円~

3. 放射線健康診断

- 対象者: 放射線業務従事者(管理区域立入者)

- 実施時期: 雇入れ時、配属時、その後6ヶ月以内ごとに1回

- 検査項目:

-

- 被ばく歴の調査と評価

- 白血球数・白血球百分率検査

- 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値検査

- 白内障に関する眼の検査

- 皮膚の検査

-

- 費用目安: 約4,500円

4. 鉛健康診断

- 対象者: 鉛業務従事者

- 実施時期: 雇入れ時、配属時、その後6ヶ月以内ごとに1回

- 検査項目:

- 既往歴・業務歴の調査

- 作業条件の簡易調査

- 自覚症状・他覚症状の有無

- 尿中デルタアミノレブリン酸量検査

- 血液中鉛量検査

- 医師が必要と判断した場合の追加検査

- 費用目安: 約8,500円

5. じん肺健康診断

- 対象者: 粉じん作業従事者(現在・過去)

- 実施時期: じん肺管理区分に基づき1年または3年に1回

- 検査項目:

- 既往歴・業務歴の調査

- 自覚症状・他覚症状の有無

- 胸部エックス線検査

- 費用目安: 約5,000円

これらの特殊健診は、それぞれの有害要因に応じた検査項目が設定されており、労働者の健康状態を適切に評価するために重要です。費用は目安であり、実際の医療機関や地域によって異なる場合があります。

特殊健診と一般健診の違いと併用のポイント

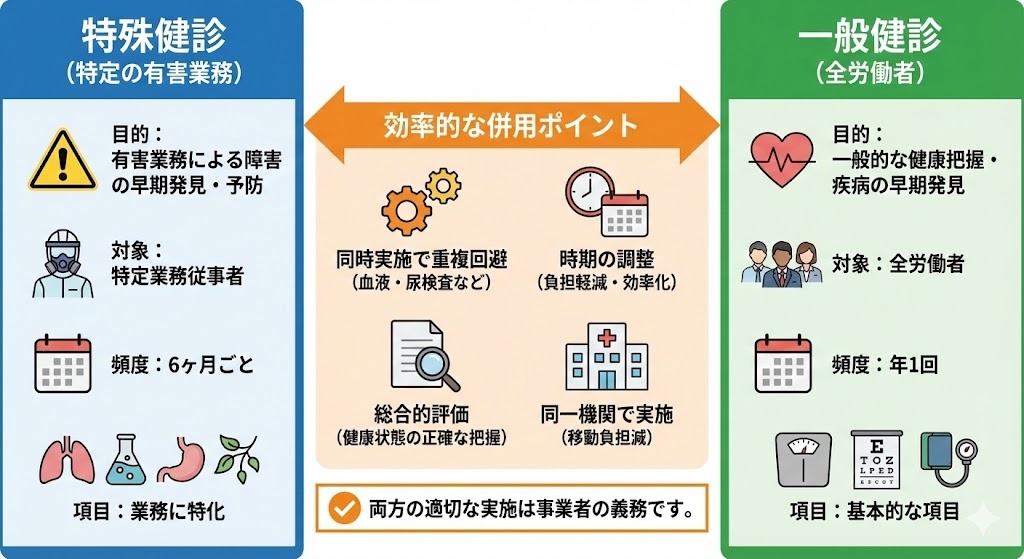

特殊健診と一般健診(定期健康診断)は目的や対象、検査項目が異なります。両者の違いを理解し、効率的に併用することが重要です。

特殊健診と一般健診の主な違い

| 項目 | 特殊健診 | 一般健診(定期健康診断) |

|---|---|---|

| 目的 | 特定の有害業務による健康障害の早期発見・予防 | 一般的な健康状態の把握と疾病の早期発見 |

| 対象者 | 特定の有害業務に従事する労働者 | 常時使用する全ての労働者 |

| 実施頻度 | 多くは6ヶ月以内ごとに1回 | 1年以内ごとに1回 |

| 検査項目 | 業務に特化した専門的な項目 | 身長、体重、視力、聴力、血圧など基本的な項目 |

| 法的根拠 | 労働安全衛生法第66条第2項・第3項 | 労働安全衛生法第66条第1項 |

併用のポイント

- 検査項目の重複を避ける。特殊健診と一般健診で重複する検査項目がある場合、同時期に実施することで効率化できます。例えば、血液検査や尿検査などは共通する場合があります。

- 実施時期の調整。特殊健診(6ヶ月ごと)と一般健診(年1回)の実施時期を合わせることで、労働者の負担軽減と事務手続きの効率化が図れます。

- 健診結果の総合的な評価。両方の健診結果を総合的に評価することで、労働者の健康状態をより正確に把握できます。特に、一般健診で見つかった所見が特殊健診の結果と関連している可能性もあります。

- 健診機関の選定。両方の健診を実施できる医療機関を選ぶことで、労働者の移動負担を減らし、効率的な健診実施が可能になります。

特殊健診と一般健診は目的が異なるため、どちらか一方だけを実施すれば良いというものではありません。法令に基づき、両方を適切に実施することが事業者の義務です。

法的義務のない特殊健診の種類と重要性

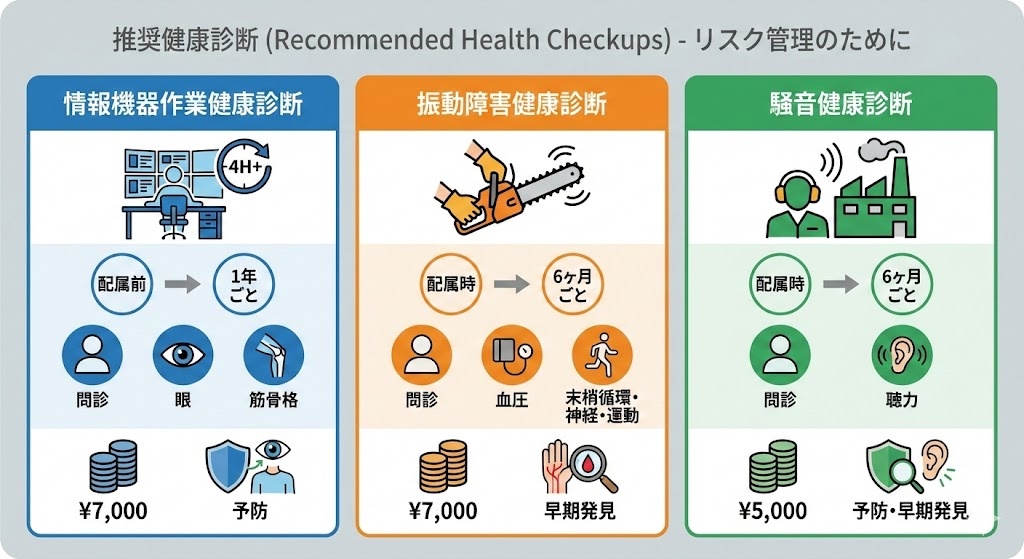

法令で義務付けられている特殊健診の他にも、特定の業務に従事する労働者の健康を守るために推奨される健康診断があります。これらは法的義務はないものの、労働者の健康リスク管理の観点から実施が望ましいとされています。

1. 情報機器作業健康診断

- 対象者: 1日4時間以上の情報機器作業従事者

- 推奨実施時期: 配属前、その後1年に1回

- 検査項目:

- 既往歴・業務歴の調査

- 自覚症状・他覚症状の有無

- 眼科学的調査

- 筋骨格系に関する検査

- 費用目安: 約7,000円

- 重要性: VDT作業による眼精疲労や頸肩腕障害などの予防に効果的

2. 振動障害健康診断

- 対象者: 手持ち振動工具(チェーンソーなど)使用業務従事者

- 推奨実施時期: 雇入れ時、配属時、その後6ヶ月以内ごとに1回

- 検査項目:

- 既往歴・業務歴の調査

- 自覚症状・他覚症状の有無

- 血圧測定

- 視診・触診

- 末梢循環機能検査

- 末梢神経機能検査

- 運動機能検査(握力)

- 費用目安: 約7,000円

- 重要性: レイノー現象など振動障害の早期発見に有効

3. 騒音健康診断

- 対象者: 騒音作業従事者

- 推奨実施時期: 雇入れ時、配属時、その後6ヶ月以内ごとに1回

- 検査項目:

- 既往歴・業務歴の調査

- 自覚症状・他覚症状の有無

- 聴力検査(オージオメーター)

- 費用目安: 約5,000円

- 重要性: 騒音性難聴の予防と早期発見に不可欠

これらの健康診断は法的義務はないものの、現代の労働環境において重要性が高まっています。特に情報機器作業健康診断は、デジタル化が進む現代社会において多くの労働者に関係する健診です。

法的義務がないからといって実施しないと、将来的に労働災害や健康障害が発生した際に、事業者の安全配慮義務違反を問われるリスクもあります。労働者の健康を守るという観点から、業務内容に応じて適切な健康診断を実施することが望ましいでしょう。

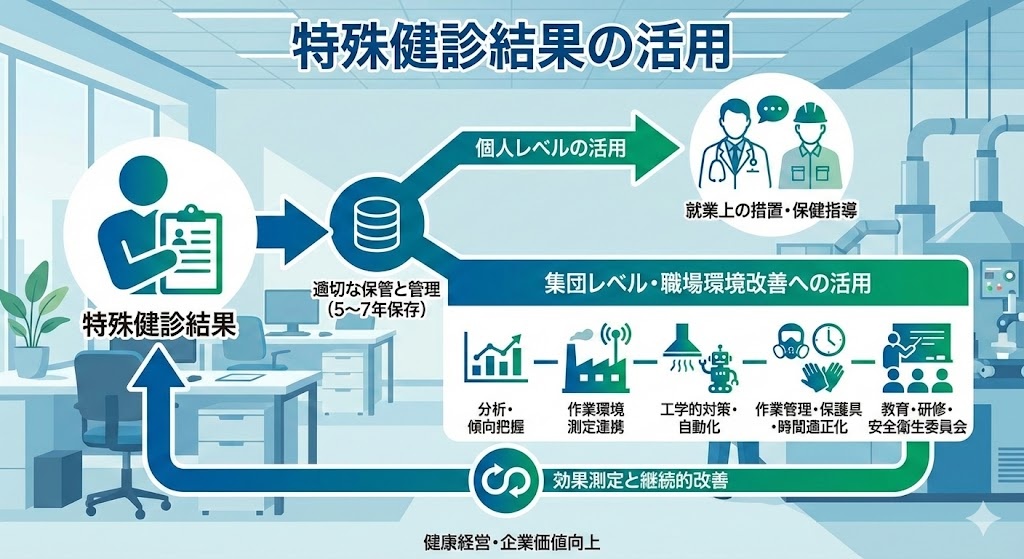

特殊健診の結果活用と職場環境改善への取り組み

特殊健診は単に実施するだけでなく、その結果を適切に活用して職場環境の改善につなげることが重要です。ここでは特殊健診の結果活用の方法と効果的な職場環境改善の取り組みについて解説します。

結果の適切な保管と管理

特殊健診の結果は、労働安全衛生法施行規則第51条により、5年間の保存が義務付けられています(じん肺健診や特定化学物質・石綿等の一部の健診結果は7年間)。これらの記録は個人情報保護に配慮しながら、適切に管理する必要があります。

健診結果の分析と活用方法

- 個人レベルでの活用

- 有所見者への適切な就業上の措置(配置転換、作業時間の短縮など)

- 二次健診の受診勧奨と医療機関への紹介

- 個別の保健指導や健康相談の実施

- 集団レベルでの活用

- 部署・業務別の有所見率の分析

- 経年変化の追跡による傾向把握

- リスクの高い作業工程の特定

職場環境改善への具体的取り組み

- 作業環境測定との連携

特殊健診の結果と作業環境測定の結果を照合することで、健康リスクの高い作業環境を特定できます。例えば、有機溶剤健診で異常所見が多い部署があれば、その部署の有機溶剤濃度測定を強化するなどの対応が可能です。 - 工学的対策の実施

- 局所排気装置の設置・改善

- 防音・防振設備の導入

- 自動化・機械化による有害業務の削減

- 保護具(防毒マスク、防振手袋など)の適切な選定と使用

- 作業管理の改善

- 作業手順の見直しと標準化

- 作業時間の適正化と休憩時間の確保

- 作業ローテーションの導入

- 有害物質の取扱量削減

- 教育・研修の充実

- 有害物質の危険性と健康影響に関する教育

- 保護具の正しい使用方法の指導

- 健康管理の重要性に関する啓発活動

- 安全衛生委員会での健診結果の共有と対策検討

効果測定と継続的改善

職場環境改善の取り組みを実施した後は、その効果を測定することが重要です。次回の特殊健診結果を前回と比較し、有所見率の変化を確認します。改善が見られない場合は、対策の見直しや強化が必要です。

厚生労働省の「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」

特殊健診の結果を活用した職場環境改善は、労働者の健康保護だけでなく、生産性の向上や労災リスクの低減にもつながります。健康経営の視点からも、特殊健診結果の戦略的活用は企業価値の向上に寄与するでしょう。

特殊健診の実施機関の選び方と費用対効果

特殊健診を実施する医療機関の選定は、健診の質や結果の信頼性に直結する重要な要素です。適切な実施機関を選ぶポイントと費用対効果について解説します。

実施機関選定の重要ポイント

- 専門性と実績

- 特殊健診の種類に応じた専門知識を持つ医師の在籍

- 特殊健診の実施実績と経験

- 労働衛生コンサルタントなど専門資格者の配置

- 設備と検査体制

- 利便性と対応力

- 事業所からのアクセスの良さ

- 出張健診の可否と対応範囲

- 緊急時や追加検査への柔軟な対応力

- 結果管理とフォロー体制

- 健診結果の迅速な報告

- データの電子化と経年管理

- 有所見者への適切なフォロー体制

費用対効果を高める選定のコツ

特殊健診の費用は実施機関によって異なりますが、単に安価な機関を選ぶのではなく、総合的な費用対効果を考慮することが重要です。

| 費用項目 | 考慮すべきポイント |

|---|---|

| 基本料金 | 健診項目の網羅性、オプション検査の有無 |

| 交通費・移動コスト | 労働者の移動時間、交通費、生産性損失 |

| 事務手続きコスト | 予約・調整の手間、データ管理の効率性 |

| フォローアップコスト | 二次健診の費用、保健指導の質と費用 |

| 長期的コスト | 見落としによる労災リスク、健康障害の早期発見効果 |

コスト削減と質の両立のための工夫

- 複数の健診を同時実施

特殊健診と一般健診を同じ日に実施することで、移動コストや事務手続きの効率化が図れます。 - 団体契約の活用

同業種の企業や同じ地域の事業所が共同で契約することで、スケールメリットを活かした料金交渉が可能です。 - 産業保健総合支援センターの活用

各都道府県の産業保健総合支援センターでは、小規模事業場向けに特殊健診の助成制度を設けている場合があります。 - 長期契約による安定化

実施機関と長期契約を結ぶことで、料金の安定化や優先的な予約枠の確保が可能になります。

独立行政法人労働者健康安全機構のサイトでは、全国の産業保健総合支援センターの情報が掲載されており、地域ごとの支援内容を確認できます。

特殊健診の実施は法的義務であると同時に、労働者の健康を守り、職業性疾病を予防するための重要な投資です。適切な実施機関の選定と効率的な運用により、コストパフォーマンスの高い健康管理体制を構築しましょう。

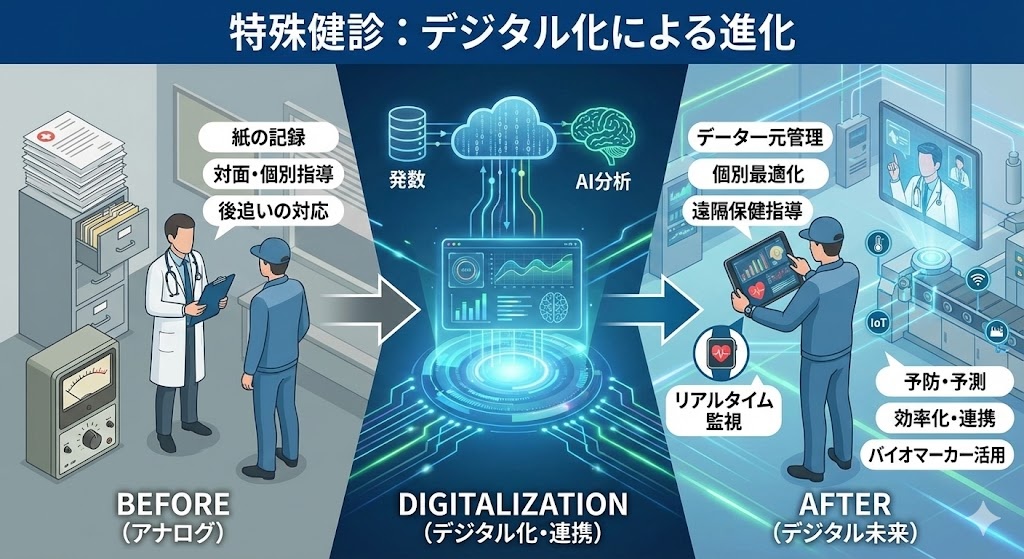

特殊健診のデジタル化と今後の展望

特殊健診の分野でもデジタル技術の活用が進んでおり、より効率的で効果的な健康管理が可能になってきています。ここでは特殊健診のデジタル化の現状と今後の展望について解説します。

特殊健診のデジタル化の現状

- 健診結果のデジタル管理

- 電子カルテシステムとの連携

- クラウド型健康管理システムの普及

- 健診データの一元管理と分析機能

- モバイル健康管理アプリの活用

- 健診予約・結果閲覧のスマートフォン対応

- プッシュ通知による受診勧奨

- 健康指導のオンライン化

- 遠隔健康管理の導入

- テレヘルスによる遠隔保健指導

- オンライン問診システム

- 遠隔地の専門医による結果判定

デジタル化がもたらすメリット

- データ分析による予防医学の進化

健診データの蓄積と分析により、職業性疾病のリスク要因をより精密に特定できるようになります。AIを活用した分析では、従来気づかなかった相関関係や予兆を発見できる可能性があります。 - 個別化された健康管理の実現

労働者個人の健診履歴、作業環境データ、生活習慣データを統合分析することで、個人に最適化された健康管理プランの提案が可能になります。 - リアルタイムモニタリングの発展

ウェアラブルデバイスと連携した健康モニタリングにより、有害物質への曝露や生体反応をリアルタイムで把握できるようになります。例えば、騒音環境での聴力変化や化学物質曝露時の生理的反応などを継続的に監視できます。

今後の技術的展望

- バイオマーカーの活用拡大

従来の健診項目に加え、より早期に健康影響を検出できる新たなバイオマーカーの開発と実用化が進んでいます。例えば、遺伝子発現プロファイルや代謝物分析など、分子レベルでの変化を捉える技術の健診への応用が期待されています。 - IoTとセンサー技術の統合

作業環境のIoTセンサーと個人の健康データを連携させることで、有害要因への曝露と健康影響の因果関係をより精密に分析できるようになります。 - ブロックチェーン技術による健康情報管理

個人の健康情報のセキュリティと可搬性を高めるため、ブロックチェーン技術を活用した健康情報管理システムの開発が進んでいます。これにより、転職時の健康情報の継続性や複数の医療機関間でのデータ共有が容易になります。

実装に向けた課題

デジタル化の進展には多くのメリットがある一方で、以下のような課題も存在します。

- 個人情報保護とセキュリティの確保

- デジタルデバイドへの対応

- 導入コストと運用体制の整備

- 法規制との整合性

厚生労働省の「職場における健康診断等のデータの活用に関する検討会報告書」では、健診データの標準化と活用促進に向けた指針が示されています。

特殊健診のデジタル化は、単なる業務効率化にとどまらず、労働者の健康保護と職業性疾病予防の質を根本的に向上させる可能性を秘めています。今後は技術革新と法整備の両面から、より効果的な特殊健診の実施体制が構築されていくでしょう。

特殊健診は労働者の健康を守るための重要な制度です。業種や取扱物質に応じた適切な健診を実施し、その結果を職場環境改善に活かすことで、労働者の健康保護と企業の持続的発展の両立が可能になります。デジタル技術の進展も取り入れながら、より効果的な健康管理体制の構築を目指しましょう。