プロバイオティクス製剤のメリットとデメリット

プロバイオティクス製剤の主要な健康効果

プロバイオティクス製剤は、腸内環境の改善を通じて多岐にわたる健康効果をもたらします。最も基本的な効果として、消化器系の機能改善が挙げられ、便秘や下痢の症状緩和に有効性が認められています。特に抗菌薬関連下痢症の予防において、プロバイオティクスは重要な役割を果たしており、医療現場での使用頻度が高まっています。

免疫調節機能についても注目すべき効果があります。腸内には制御性T(Treg)細胞が存在し、酪酸菌が生成する酪酸はこれらの細胞の増殖に関与することで、アレルギー反応の抑制に寄与します。さらに、感染防御機能の向上により、インフルエンザやロタウイルス感染症の予防効果も報告されています。

近年の研究では、腸脳相関(gut-brain axis)を介した精神的健康への影響も明らかになってきました。プロバイオティクスは神経伝達物質の合成や炎症の調節を通じて、不安や抑うつ症状の軽減に関与する可能性が示唆されています。

📚 厚生労働省統合医療情報サイトにおけるプロバイオティクスの効果と安全性に関する詳細情報

プロバイオティクス製剤の菌種別特性と効果

医療用プロバイオティクス製剤には、それぞれ特徴的な性質を持つ複数の菌種が使用されています。乳酸菌系統では、アシドフィルス菌やガッセリ菌が代表的で、これらは酸に強く、胃酸の過酷な環境下でも生存して腸内に到達できる特性を持ちます。これらの菌は乳酸を産生し、腸内pHを下げることで悪玉菌の増殖を抑制します。

酪酸菌(Clostridium butyricum)は、大腸でのバリア機能に重要な粘液分泌を促進する酪酸を産生する特徴があります。酪酸は腸管上皮細胞のエネルギー源として機能し、腸管バリア機能の維持に不可欠です。また、酪酸菌は胞子を形成するため、熱や酸に対する抵抗性が高く、製剤としての安定性に優れています。

ビフィズス菌は大腸の主要な善玉菌として知られ、乳酸と酢酸を産生します。偏性嫌気性菌であるため酸素を嫌う性質がありますが、適切な製剤化により腸内での定着性を高めることができます。フェカリス菌は増殖速度が速く、球状で小さな形態を持つため、腸内での迅速な効果発現が期待できます。

これらの菌種は単独使用だけでなく、複数菌種の組み合わせ(マルチストレイン製剤)としても使用され、相乗効果により治療効果の向上が図られています。

プロバイオティクス製剤の副作用と安全性リスク

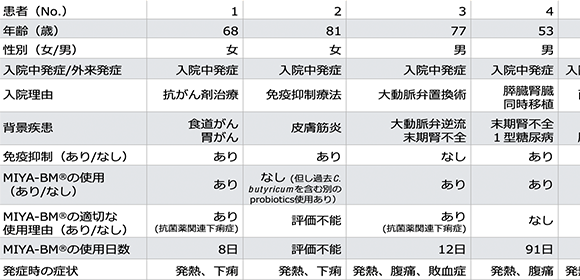

プロバイオティクス製剤は一般的に安全性が高いとされていますが、特定の条件下では重篤な副作用が発生する可能性があります。最も注意すべきリスクは菌血症(bacteremia)の発症で、特に免疫機能が低下した患者や重篤な基礎疾患を持つ患者において報告されています。

大阪大学の研究では、プロバイオティクスが菌血症の原因となり得ることが明らかになり、不必要な処方を避ける重要性が指摘されています。特に未熟児や重病患者においては、プロバイオティクス製品から血流感染症を発症したケースや、製品に混入していたカビによる死亡例も報告されており、慎重な適応判断が求められます。

軽微な副作用としては、過剰摂取による腸内ガスの増加、一時的な便秘や腹部膨満感などが挙げられます。ビフィズス菌や酪酸菌の多量摂取により、腸内環境が一時的に不安定になることもあります。これらの症状が現れた場合は、使用を中止し、医師への相談が必要です。

また、プロバイオティクス製品の品質管理も重要な安全性因子です。一部の製品では、表示されている微生物以外の微生物が混入している事例があり、深刻な健康リスクを引き起こす可能性があります。

🔬 プロバイオティクスの安全性に関する最新研究情報(大阪大学研究成果)

プロバイオティクス製剤の適応と禁忌事項

医療用プロバイオティクス製剤の主要な適応症は、「腸内菌叢の異常による諸症状の改善」および「抗菌薬・化学療法薬投与時の腸内菌叢異常による諸症状の改善」です。具体的には、抗菌薬関連下痢症、クロストリジウム・ディフィシル感染症の予防、炎症性腸疾患の補助治療などに使用されています。

小児科領域では、未熟児の壊死性腸炎や敗血症の予防において有効性が示されており、37件の研究レビューでは9,416例の参加者においてプロバイオティクスが未熟児の敗血症リスク減少に有用であることが確認されています。また、乳児のアトピー性皮膚炎の改善にも一定の効果が認められています。

禁忌および慎重投与対象として、免疫機能が著しく低下している患者、重篤な基礎疾患を有する患者、中心静脈カテーテルを留置している患者などが挙げられます。これらの患者群では、プロバイオティクス由来の菌血症リスクが高くなるため、リスクベネフィット比を慎重に評価する必要があります。

消化器外科領域では、術後の腸内細菌叢回復促進や手術部位感染予防の目的で使用される場合がありますが、手術侵襲の程度や患者の全身状態を十分に考慮した上での適応判断が重要です。

💊 医療用プロバイオティクス製剤の詳細情報(日東薬品工業)

プロバイオティクス製剤の次世代技術と今後の展望

プロバイオティクス分野では、従来の製剤を超えた次世代プロバイオティクス(NGPs)の開発が進んでいます。NGPsは従来の食品やサプリメント用途だけでなく、医薬品応用を前提として設計されており、遺伝子編集技術や合成生物学的手法を活用した個別化治療への応用が期待されています。

カプセル化技術(encapsulation)の進歩により、プロバイオティクス菌の胃酸や胆汁酸に対する耐性が向上し、腸内での生存率と定着率が大幅に改善されています。この技術により、より少ない菌数でも効果的な治療が可能になり、副作用リスクの軽減も期待できます。

プレバイオティクスとの組み合わせ(シンバイオティクス)は、プロバイオティクス菌の生存性と安定性を向上させるだけでなく、病原菌の増殖抑制効果も強化します。オリゴ糖や難消化性食物繊維との組み合わせにより、腸内環境の改善効果が持続的に維持されることが確認されています。

将来的には、個別化医療の観点から、患者個人の腸内細菌叢解析に基づいた最適なプロバイオティクス菌株の選択が可能になると予想されます。これにより、より安全で効果的な治療が実現し、副作用リスクを最小限に抑えた個別化治療が提供できるようになるでしょう。

また、皮膚科領域への応用研究も進んでおり、アトピー性皮膚炎やその他の皮膚疾患に対するプロバイオティクスの局所応用も注目されています。腸内環境と全身の健康状態との関連性が明らかになるにつれ、プロバイオティクス製剤の適応範囲はさらに拡大していくと考えられます。

🔬 次世代プロバイオティクス技術に関する最新研究論文