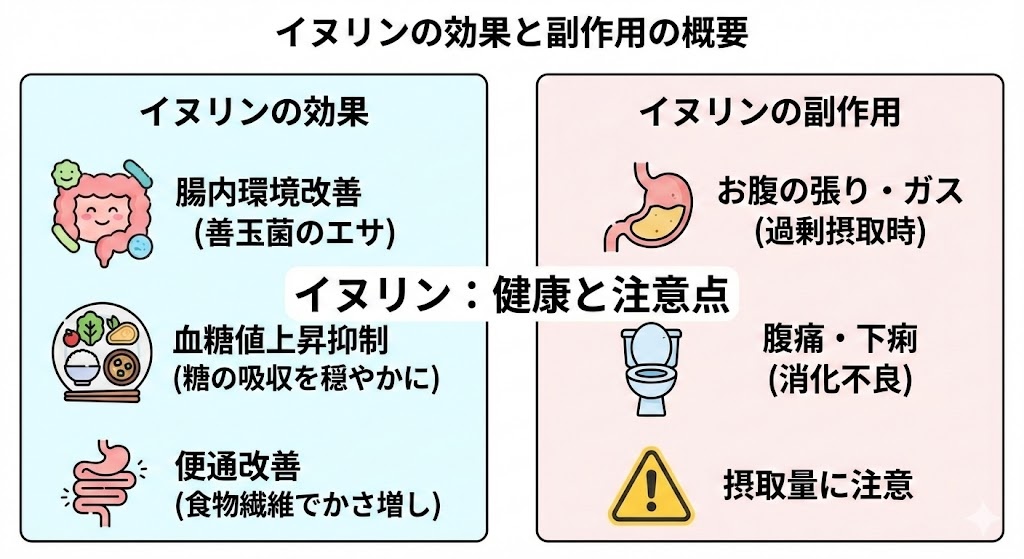

イヌリンの効果と副作用

イヌリンの腸内環境改善効果と善玉菌増殖メカニズム

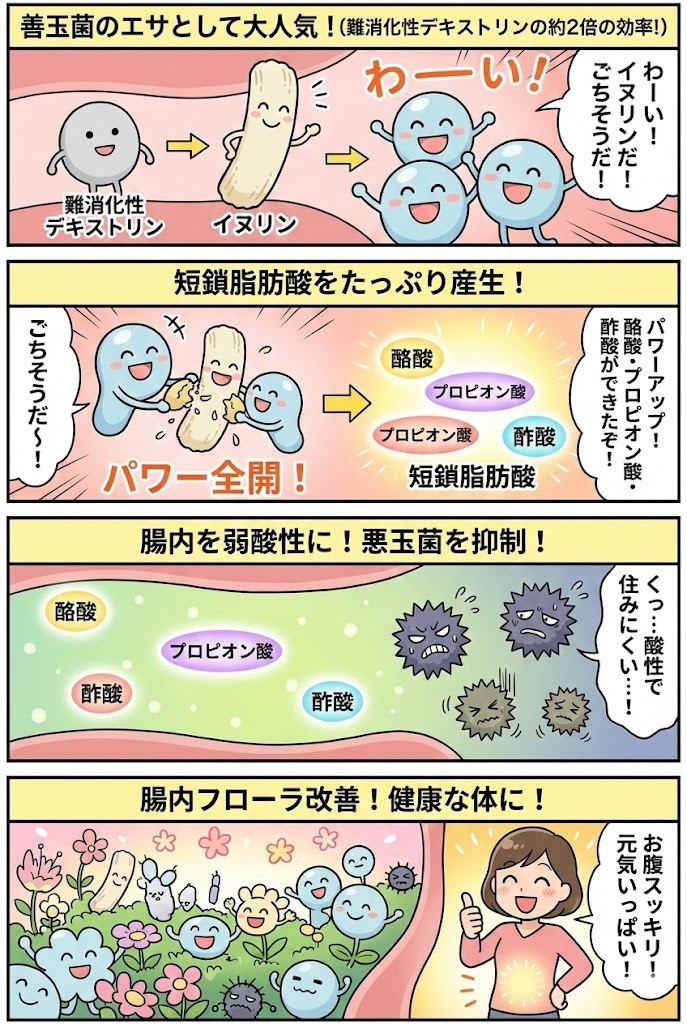

イヌリンは、胃や小腸で消化されずに大腸に到達する水溶性食物繊維として、腸内環境の改善に重要な役割を果たしています。特に注目すべきは、ビフィズス菌などの善玉菌の増殖を促進する効果です。

イヌリンの腸内環境改善メカニズムは以下の通りです。

- 選択的発酵による善玉菌の優先的増殖:イヌリンは難消化性デキストリンの約2倍の効率で善玉菌のエサとして利用されます

- 短鎖脂肪酸の産生促進:腸内で発酵される過程で酪酸、プロピオン酸、酢酸などの短鎖脂肪酸を産生します

- 腸内pH調整:短鎖脂肪酸により腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑制します

臨床的には、イヌリンの摂取により以下の効果が期待されます。

- 便秘の改善と排便頻度の向上

- 腸のバリア機能強化

- 免疫機能の向上

- 全身の炎症反応の抑制

イヌリンの摂取量は、目安として「1日5〜15g程度」がよく挙げられます。厚生労働省などの推奨量などは特にないようですね。

個人差もあり、胃腸症状(ガス・張り・下痢など)が出やすいので、体調を見ながら段階的に調整するのが望ましいです 。

いきなり増やすのではなく、まずは1日2〜3gを1〜2週間ほど続け、問題なければ徐々に増やすのがよいでしょう。

研究では、EFSAの評価で(別形態の)イヌリン関連素材が20g/日まで・最長12か月で概ね忍容されている旨が述べられています(「一般に忍容される」=誰でも無症状という意味ではありません) 。

多くても一日20gくらい、と考えておくと良いのではないでしょうか。

イヌリンは「菊芋・チコリ(根)・にんにく」などに多く、次いでごぼう・玉ねぎ・アスパラガスといった身近な野菜にも含まれます 。

含有量の例(100gあたり)として、チコリの根 35.7〜47.6g、菊芋 16〜20g、にんにく 9〜16g、ごぼう 5.4〜9.7g、玉ねぎ 1.1〜7.5g、アスパラガス 2〜3gなどが紹介されています 。

チコリの根は、含有量はバツグンなのですが、日本では入手が難しいですね。あと微妙に割高。

次点の菊芋もオーガニック系スーパーなどで扱っている程度で、一般的な野菜とは言えないのですが「菊芋茶」として売られているものが多くあります。それなりに飲みやすいです。(とうもろこし茶っぽい味)

山本漢方製薬 菊芋茶100% 3グラム (x 20包) 1箱

食事として食材から摂るなら、菊芋(スライスして炒める/味噌汁/スープ)や、ごぼう・玉ねぎを「毎日どこかで使う」というやり方が現実的かも。

1日何グラムかはっきりわかる形で取りたい場合は、食事に粉末のイヌリンを振りかけるという方法もあります。元の味が変わらない(ほんのり甘い)というこちらの粉末がレビュー数も多く人気です。

LOHAStyle(ロハスタイル) イヌリン 顆粒 500g 機能性表示食品 食後の血糖値が気になる方に チコリ由来 水溶性食物繊維 Non-GMO 菊芋 イヌリア

飲み物やヨーグルトのほか、おかずに直接ふりかけても良いでしょう。

コツは「分割摂取」で、1回の量を増やしすぎない方が胃腸トラブルを避けやすいです 。

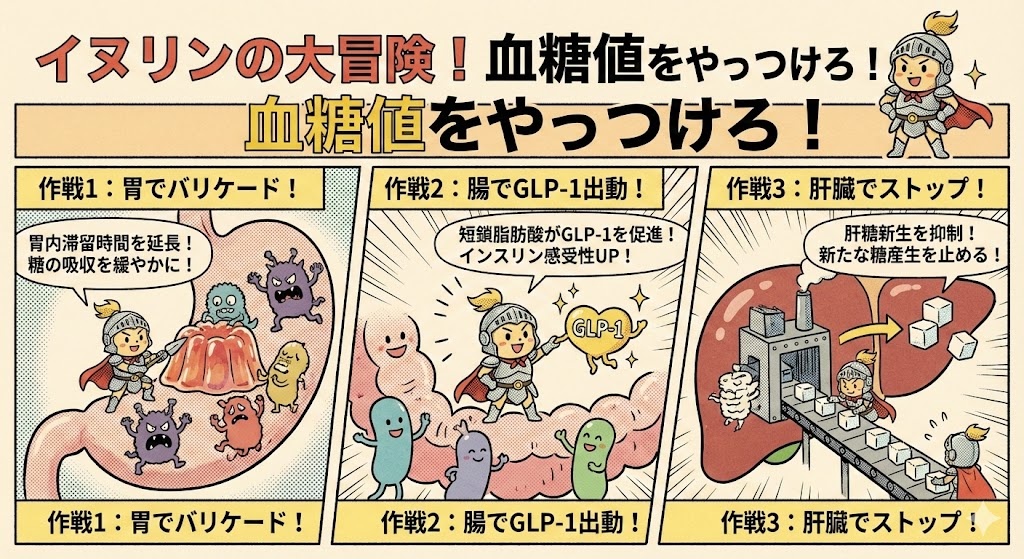

イヌリンの血糖値上昇抑制効果と糖尿病予防への応用

イヌリンの血糖値に対する効果は、「天然のインスリン」とも呼ばれるほど注目されています。その作用機序は多面的で、単純な糖質吸収阻害にとどまりません。

血糖値コントロールの主要メカニズム。

- 胃内滞留時間の延長:イヌリンは胃での滞留時間を延長し、糖質の吸収を緩やかにします

- GLP-1分泌促進:腸内で産生される短鎖脂肪酸がGLP-1(インクレチン)の分泌を促進し、インスリン感受性を改善します

- 肝糖新生の抑制:肝臓での新たな糖産生を抑制する効果があります

実際の臨床データでは、菊芋食品を用いた研究において、12週間の継続摂取により食後30分と60分の血糖値が有意に低下したことが報告されています。また、2型糖尿病患者を対象とした海外の臨床試験では、イヌリン1日10gを8〜12週間継続摂取した結果、血糖値の有意な低下とともに、血中中性脂肪の減少、善玉コレステロールの増加が確認されています。

糖尿病予防・改善への応用。

イヌリンの副作用と過剰摂取時の消化器症状

イヌリンは基本的に安全な食物繊維ですが、過剰摂取や体質的な不適合により副作用が生じる可能性があります。医療従事者として、患者への適切な指導が重要です。

主な副作用と発現機序。

特に注意が必要な患者群。

- 過敏性腸症候群(IBS)患者:イヌリンはFODMAPの一種であり、特に下痢型やガス型IBSで症状悪化のリスクがあります

- 重篤な肝疾患患者:肝機能への影響について十分な研究データが不足しており、医師との相談が必要です

適切な摂取量の目安。

- 成人男性:1日21g以上の食物繊維摂取が推奨される中、イヌリンは段階的に増量

- 成人女性:1日18g以上の食物繊維摂取目標

- 初回摂取時は少量から開始し、消化器症状を観察

イヌリンの肝臓への影響と代謝機能への独自の作用

イヌリンの肝臓に対する影響は、従来あまり注目されていませんでしたが、最近の研究で興味深い知見が得られています。これは一般的な腸内環境改善効果とは異なる、独自の代謝機能への作用として注目されています。

肝臓へのポジティブな影響。

- 非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)の改善:動物実験では、イヌリンが腸内細菌叢の改善を通じて肝臓の脂肪代謝を改善することが示されています

- 肝臓の脂肪蓄積減少:腸内で産生される短鎖脂肪酸(特に酪酸)が肝臓の脂肪代謝を正常化します

- 肝機能マーカーの改善:ALTやASTなどの肝機能指標の改善が報告されています

注意すべき点。

- 過剰摂取のリスク:ポーランドの研究では、イヌリンの過剰摂取が腸内での過剰発酵を引き起こし、間接的に肝臓にストレスを与える可能性が指摘されています

- 既存肝疾患への影響:重篤な肝疾患を持つ患者でのイヌリンの影響については研究が限られており、慎重な対応が必要です

臨床応用への展望。

- 脂肪肝予防のための栄養指導への活用

- メタボリックシンドローム管理における補完療法

- 肝機能改善を目的とした食事療法の一環

イヌリンの医療現場での活用法と患者指導のポイント

医療従事者として、イヌリンの効果を最大限に活かすためには、患者の個別性を考慮した適切な指導が重要です。

効果的な摂取方法。

- 摂取タイミング:食事と一緒に摂取することで血糖値上昇抑制効果が最大化されます

- 段階的増量:初回は少量から開始し、2週間程度かけて目標量まで増量

- 継続期間:効果実感までに2〜4週間程度を要する場合が多い

天然食品からの摂取。

- 菊芋:イヌリン含有量が最も高い(乾燥重量の約60-70%)

- ゴボウ:調理しやすく日常的に摂取可能

- 玉ねぎ:加熱調理でも効果を維持

- チコリ:ヨーロッパでは一般的な食材

患者指導時の注意点。

妊娠・授乳期の取り扱い。

基本的には安全とされていますが、妊娠中・授乳中の十分な安全性データが不足しているため、積極的な推奨は控え、必要に応じて医師との相談を勧めることが重要です。

サプリメント選択の指導。

- 純度の高い製品の選択

- 添加物の少ない製品の推奨

- 製造元の信頼性確認

イヌリンは、腸内環境改善と血糖値コントロールの両面で患者の健康管理に貢献できる有用な成分です。適切な知識と指導により、安全で効果的な活用が期待できます。