第二類と第三類の違い

第二類と第三類の定義と薬機法におけるリスク分類

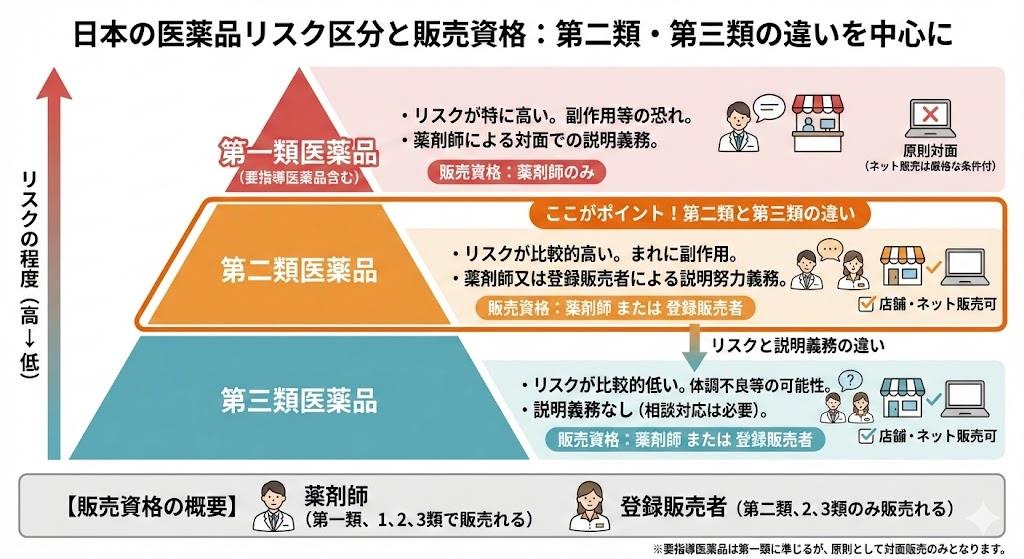

医療従事者として一般用医薬品(OTC医薬品)を取り扱う際、最も基礎的でありながら、一般消費者に説明する際に齟齬が生じやすいのが「第二類」と「第三類」の定義の違いです。これらの区分は単なる「効き目の強さ」ではなく、あくまで「副作用等による健康被害のリスクの大きさ」に基づいて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)で厳格に定められています。

第一類医薬品が「特にリスクが高いもの(安全性上特に注意を要するもの)」であるのに対し、第二類医薬品と第三類医薬品は以下のように定義されています。

✅ 第二類医薬品の定義とリスク

第二類医薬品は、「副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品」とされています。

これは、入院を必要とするような重篤な健康被害まではいかなくとも、発熱、頭痛、吐き気など、生活に明らかな悪影響を及ぼす可能性があるものを指します。現在の一般用医薬品市場において、風邪薬(総合感冒薬)、解熱鎮痛薬、漢方薬の多くがこのカテゴリに含まれており、流通しているOTC医薬品の大部分を占めています。

リスク評価としては「中程度」に位置づけられますが、アレルギー体質の人や、妊娠中の女性、小児、高齢者などが使用する場合、そのリスクは相対的に高まるため、専門家による関与が重要視されます。

厚生労働省の一般用医薬品のリスク区分に関する詳細な定義はこちらが参考になります。

✅ 第三類医薬品の定義とリスク

一方で第三類医薬品は、「副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれがあるものの、日常生活に支障を来す程度ではない医薬品」と定義されています。

リスク評価は「比較的低い」とされますが、医薬品である以上、副作用がゼロというわけではありません。具体的には、ビタミン剤、整腸剤、一部の消化薬、外用消炎鎮痛剤などが該当します。これらは、消費者が自身の判断で購入し、セルフメディケーションの一環として使用することが容易なカテゴリですが、長期間の漫然とした使用による弊害や、飲み合わせによる効果の減弱などには注意が必要です。

✅ リスク区分の本質的な違い

この二つの決定的な違いは、「日常生活への支障」の有無にあります。

現場で患者様やお客様に説明する際は、「第二類は体調が悪くなる可能性がそれなりにあるため、飲み合わせや体質確認が大切な薬」「第三類は比較的穏やかだが、体調変化には注意が必要な薬」というニュアンスで伝えると、専門的なリスク評価の概念が伝わりやすくなります。単に「強い・弱い」という表現は、薬効の強さと混同されるため避けるべきです。

第二類と第三類の情報提供義務と相談応需の法的差異

薬局やドラッグストアの店頭において、実務上最も大きく異なるのが「情報提供の義務」と「相談応需」の法的要件です。平成21年の改正薬事法(現・薬機法)施行以降、登録販売者制度の定着とともに、このルールの運用は厳格化されています。

以下に、第二類と第三類における法的義務の違いを整理します。

| 項目 | 第二類医薬品 | 第三類医薬品 |

|---|---|---|

| 販売可能な専門家 | 薬剤師 または 登録販売者 | 薬剤師 または 登録販売者 |

| 対面での情報提供 | 努力義務 | 不要(法的な義務はない) |

| 相談があった場合 | 義務 | 義務 |

| 陳列場所 | 情報提供を行う場所から7m以内(指定二類の場合) | 特段の距離制限なし |

✅ 第二類医薬品の「努力義務」とは

第二類医薬品の販売において、情報提供は「努力義務」とされています。これは「やらなくても罰則はない」という意味ではありません。医療の担い手として、購入者の安全を確保するために「可能な限り積極的に情報提供を行うよう努めなければならない」という強い要請です。

特に、購入者が高齢者である場合、他の薬を服用している場合、あるいは症状が重そうに見える場合は、積極的な声掛け(トリアージ)を行い、必要であれば受診勧奨を行うことが求められます。

✅ 第三類医薬品の「不要」の解釈

第三類医薬品では、積極的な情報提供は法的に義務付けられていません。しかし、これは「説明しなくてよい」という意味ではありません。

購入者から「このビタミン剤は私の症状に合いますか?」と質問された場合(相談応需)、薬剤師や登録販売者はこれに回答する法的な「義務」を負います。相談を拒否したり、適切な回答をしなかった場合は法令違反となります。

また、第三類であっても、お客様が間違った使い方をしようとしていることが明白な場合(例:外用薬を目に使おうとしているなど)は、専門家の倫理として介入する必要があります。

✅ 現場での運用ポイント

実務上、第二類医薬品の購入者に対しては、レジ会計時などに最低限以下の確認を行うフローが一般的です。

- 「現在、他にお薬を服用されていますか?」

- 「過去にお薬でアレルギーが出たことはありませんか?」

- 「ご使用になるのはご本人様ですか?」

第三類医薬品については、これらの確認は必須ではありませんが、お客様が迷っている様子があればお声がけすることが、店舗の信頼性向上やセルフメディケーションの適切な推進につながります。

日本チェーンドラッグストア協会のガイドラインでは、接客時の具体的なフローが示されています。

指定第二類医薬品の特別な陳列ルールと乱用等のおそれ

第二類医薬品の中には、さらに注意を要する「指定第二類医薬品」という枠組みが存在します。これは「第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」であり、実務上は第一類医薬品に次いで慎重な取り扱いが求められます。

✅ 指定第二類医薬品に該当する成分

主に以下の成分を含む医薬品が指定第二類に分類されます。

これらの成分は、小児や妊婦への禁忌事項が含まれていたり、長期連用による副作用のリスクが高かったりするものです。

✅ 陳列に関する「7メートルルール」

第二類と第三類の大きな違いの一つに、店舗内での陳列ルールの厳しさがあります。

指定第二類医薬品は、薬局・店舗販売業の構造設備規則により、「情報提供を行うための設備(相談カウンターやレジなど)から7メートル以内の範囲」に陳列しなければならないと定められています。

これは、専門家(薬剤師または登録販売者)が常に目を配れる範囲に置くことで、購入者が商品を手にした際にすぐに気づき、必要に応じて情報提供を行えるようにするためです。

ただし、鍵をかけた陳列設備(ショーケースなど)に入れる場合は、7メートル以内の制限は適用されません。第三類医薬品にはこのような距離制限はなく、医薬品売り場内であれば比較的自由に陳列が可能です。

✅ 「乱用等のおそれのある医薬品」への対応

指定第二類医薬品の一部(コデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリン、ブロムワレリル尿素など含有製剤)は、「乱用等のおそれのある医薬品」として追加の販売規制がかかります。

これらを販売する場合、以下の確認が必須(義務)となります。

- 若年者(高校生、中学生等)でないか確認する(必要に応じて身分証確認)。

- 他店での購入状況を確認する。

- 原則として1人1個の販売とする(複数個購入の理由を確認する)。

この「乱用対策」は、第三類医薬品には基本的に適用されない、第二類(特に指定第二類)特有の重い業務フローです。オーバードーズ(OD)が社会問題化する中、この区分の管理は非常に重要視されています。

第二類と第三類の成分境界線とビタミン剤の判定実例

検索上位の記事ではあまり触れられていませんが、第二類と第三類の区分は「成分名」だけで決まるわけではありません。「配合量」「効能・効果」「剤形」によって、同じ成分でも区分が変わるケースがあります。ここが専門家として最も知識が問われる部分です。

✅ ビタミンB1主薬製剤の事例

ビタミン剤は一般的に第三類医薬品のイメージが強いですが、第二類に分類されるものも存在します。

例えば、ビタミンB1(チアミン)を主成分とする製剤であっても、痛みの緩和効果を高めるために血流改善成分や、神経修復に関わる成分が高単位で配合されている場合、あるいは稀に重篤な副作用を起こす可能性がある成分が添加されている場合は、第二類医薬品に指定されることがあります。

また、「ビタミン含有保健薬」として販売されるドリンク剤でも、カフェインの含有量や、生薬成分(マムシ、インヨウカクなど)の配合によっては第二類医薬品になります。これは、強壮作用が強い反面、血圧上昇などのリスクが考慮されるためです。

✅ 消化薬・胃腸薬の境界線

胃腸薬も第二類と第三類が混在しやすいカテゴリです。

- 第三類: 単なる消化酵素剤、整腸剤(ビオフェルミンなど)、健胃生薬のみの配合剤。これらは作用が穏やかで、身体への負担が少ないとみなされます。

- 第二類: H2ブロッカー(ガスター10などは第一類ですが、配合量によってはスイッチOTCとして第二類になるものも)、胃酸分泌抑制成分(ロートエキスなど)、粘膜修復成分が複合的に配合されているもの。特にロートエキスは緑内障や前立腺肥大の患者に禁忌があるため、第二類として注意喚起が必要です。

✅ 外用薬の含有量による違い

湿布薬や塗り薬などの外用消炎鎮痛剤において、インドメタシン、フェルビナク、ジクロフェナクナトリウムなどの非ステロイド性抗炎症成分(NSAIDs)を含むものは、経皮吸収による全身性の副作用(喘息誘発など)のリスクがあるため、基本的に第二類医薬品(一部は要指導・第一類)です。

一方、サリチル酸メチルやメントールを主成分とする昔ながらの湿布薬は、リスクが低いため第三類医薬品となります。

「同じ棚にある湿布薬なのに、なぜこちらは登録販売者の確認が必要なのか?」と顧客に問われた際、「成分の浸透力と、それに伴うアレルギーや喘息への影響度が違うためです」と明確に答えられる独自視点を持つことが重要です。

この「成分×配合量×効能」のマトリクスでリスク区分が決まっていることを理解しておくと、新商品が入荷した際もパッケージ裏面の成分表を見るだけで、どのレベルの接客が必要かを即座に判断できるようになります。

第二類と第三類のインターネット販売と店舗実務の注意点

現代の医薬品販売において避けて通れないのが、ECサイトやオンラインショップでの販売(特定販売)です。2014年の薬事法改正により、第一類・第二類・第三類すべての一般用医薬品のネット販売が解禁されましたが、その運用ルールには第二類と第三類で実務上の差異があります。

✅ 画面上の表示義務と購入フロー

ネット販売においても、実店舗と同様にリスク区分を明示する必要があります。

- 表示: 商品名だけでなく、外箱の画像やリスク区分(【第2類医薬品】など)を分かりやすく表示しなければなりません。サイト上では、リスク区分ごとにカテゴリ分けして表示することが望ましいとされています。

- 購入時の確認: 第二類医薬品をカートに入れた場合、購入手続き画面において、購入者の状態(年齢、性別、症状、副作用歴など)を確認するチェックボックスや入力フォームを設ける必要があります。これは店舗での「聞き取り」に相当します。

- 専門家の確認: 注文確定前に、薬剤師または登録販売者がその入力内容を確認し、「販売して問題ない」と判断した場合のみ発送が可能になります。第三類医薬品であっても、相談窓口の設置や連絡先の明記は必須ですが、第二類ほど厳格な使用者状態の確認フローがシステム的に強制されていないケースも見受けられます(ただし、自主基準として確認を行っている優良サイトが大半です)。

✅ 店舗実務における「専門家不在時」の対応

実店舗の運営において、管理者(薬剤師や店舗管理者)が休憩中や不在の時間帯が発生することがあります。

- 第二類医薬品: 薬剤師または登録販売者が不在の場合、販売できません。その時間帯は、該当する医薬品売り場を閉鎖する(シャッターを下ろす、カーテンをするなど)か、陳列棚に「販売中止中」の掲示をして物理的に購入できないようにする必要があります。

- 第三類医薬品: こちらも同様に、資格者が不在であれば販売できません。「第三類ならリスクが低いから、一般従事者(資格のないアルバイト)がレジを通してもいいのでは?」という誤解が現場で生じがちですが、これは明確な法律違反です。

医薬品である以上、第二類であれ第三類であれ、最終的な販売行為(引渡し)は資格者が管理する状態で行わなければなりません。資格者が不在になった瞬間、その店舗は「ドラッグストア」としての医薬品販売機能を停止しなければならないのです。

✅ 使用期限と在庫管理のリスク

意外と見落とされがちなのが、第二類と第三類の回転率の違いによる在庫リスクです。

風邪薬や解熱鎮痛剤(第二類)は、症状が出た時に緊急で購入されるため回転が速い傾向にあります。一方、特定のビタミン剤や特殊な外用薬(第三類)は、固定客がついているものの回転が遅い商品も少なくありません。

第三類医薬品だからといって管理を緩めると、いつの間にか使用期限切れを起こしているリスクがあります。リスク区分に関わらず、先入れ先出しの徹底と、定期的な期限チェックは医療従事者としての責務です。

このように、第二類と第三類の違いは、単なるラベルの違いではなく、販売体制、接客深度、在庫管理、そして法的な責任の重さに直結しています。これらを正しく理解し、日々の業務に落とし込むことが、地域の健康を守るプロフェッショナルとしての第一歩となります。