亜鉛華単軟膏と亜鉛華軟膏の違い

亜鉛華単軟膏の酸化亜鉛濃度と成分の特徴

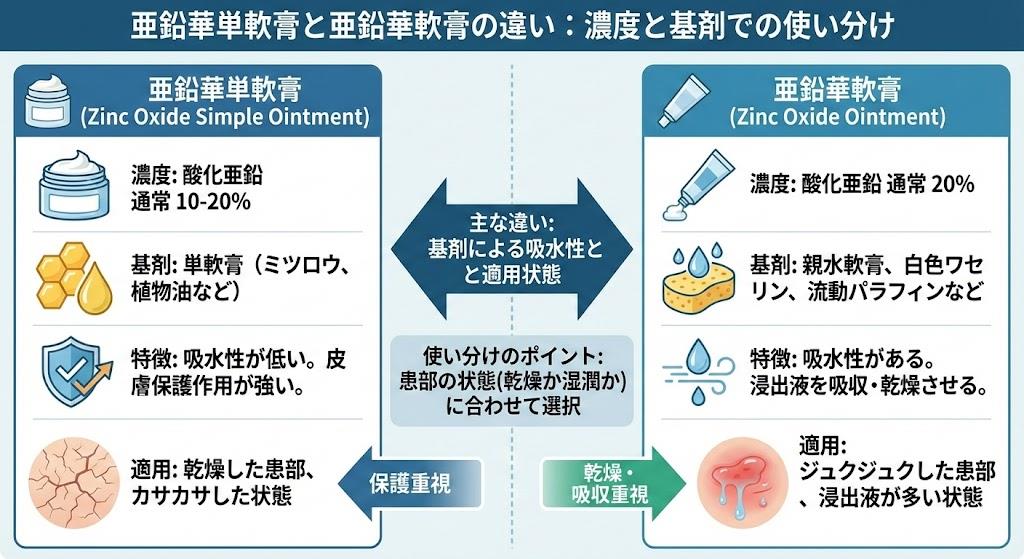

皮膚科領域で頻繁に処方される「亜鉛華軟膏」と「亜鉛華単軟膏」ですが、名前が似ているために混同されやすい製剤の代表格です。最大の違いは、主成分である酸化亜鉛の濃度と、それを支える基剤(ベースとなる成分)の組成にあります。

まず、酸化亜鉛の含有量について詳しく見ていきましょう。一般的に、亜鉛華軟膏には酸化亜鉛が20% 配合されています。これに対し、亜鉛華単軟膏の酸化亜鉛濃度は通常10% です。この濃度の違いは、患部への薬理作用の強さに直結します。酸化亜鉛には収れん(引き締め)、消炎、保護、緩和な防腐作用がありますが、濃度が高い亜鉛華軟膏の方が、これらの作用がより強く現れる傾向にあります。

次に、製品の性質を決定づける「基剤」の違いはさらに重要です。

亜鉛華単軟膏の「単」は、「単純な」という意味ではなく、基剤に「単軟膏(Simple Ointment)」を使用していることを示しています。単軟膏とは、日本薬局方で定められた製剤で、ミツロウ(蜂の巣から採れるロウ)と植物油(ダイズ油やナタネ油など)を混ぜ合わせた天然由来の油脂性基剤です。このため、亜鉛華単軟膏はわずかに黄色味を帯びており、特有の植物油やロウの臭いがすることがあります。

参考)Q亜鉛華軟膏と亜鉛華単軟膏の違いを教えて下さい。 – 教えて…

一方、亜鉛華軟膏の基剤は「白色軟膏」です。これは白色ワセリンに、界面活性剤であるセスキオレイン酸ソルビタンなどを添加して精製したものです。白色軟膏は純白で光沢があり、臭いはほとんどありません。この基剤の違いが、後述する「吸水性」や「使用感」の決定的な差を生み出しています。

参考)服薬指導に役立つ皮膚外用剤の基礎知識 No.1:剤形からみた…

このように、両者は主成分こそ同じですが、その設計思想が異なります。亜鉛華軟膏はより積極的な治療(浸出液のコントロールなど)を意図しているのに対し、亜鉛華単軟膏は皮膚の保護や、よりマイルドな作用を期待して設計されていると言えます。

亜鉛華単軟膏と亜鉛華軟膏の吸水性の違いと基剤

臨床現場での使い分けにおいて最も重要なポイントは、製剤が持つ「吸水性」の有無です。ここでも基剤の特性が大きく関与しています。

亜鉛華軟膏は、基剤に界面活性剤(乳化剤)が含まれているため、水分を吸収する性質(吸水能)を持っています。具体的には、基剤中のセスキオレイン酸ソルビタンなどが水と油の境界を取り持ち、患部の浸出液(ジュクジュクした水分)を軟膏の中に取り込んで乳化させることができます(W/O型エマルションの形成)。この作用により、浸出液が多い湿潤した患部に塗布しても、軟膏が浮いてしまうことなく密着し、余分な水分を吸い取って患部を乾燥させる効果を発揮します。

参考)亜鉛華軟膏と亜鉛華単軟膏の違い・使い分けは??【ファーマシス…

対照的に、亜鉛華単軟膏の基剤である単軟膏(ミツロウ+植物油)には、界面活性剤が含まれていません。そのため、水分を吸収する能力はほとんどなく、むしろ水分を弾く「撥水性」が高いのが特徴です。これは、浸出液が多い患部に使用すると、浸出液の上に油膜が乗るような形になり、患部を密封して逆に浸軟(ふやけ)を悪化させてしまうリスクがあることを意味します。しかし、逆に言えば、外部の刺激や水分(尿や便、汗など)から皮膚を守る強力なバリアとしては、亜鉛華単軟膏の方が優れています。

参考)赤ちゃんも使える亜鉛華軟膏の効果と塗り方|市販薬はあるの?

この吸水性の違いは、以下のようなメカニズムで理解できます。

- 亜鉛華軟膏: 界面活性剤が「水」を迎え入れ、ワセリンベースの中に閉じ込める。 → 乾燥・収れん作用が強い。

- 亜鉛華単軟膏: 純粋な油脂の壁を作り、「水」を弾く。 → 保護・保湿作用が主。

医療従事者は、患部の状態(WetかDryか)を観察し、この吸水性の違いに基づいて薬剤を選択する必要があります。「亜鉛華軟膏は水を吸う」、「亜鉛華単軟膏は水を弾く」と覚えておくと、臨床での判断がスムーズになります。また、亜鉛華軟膏の吸水性は強力であるため、すでに乾燥している患部に漫然と使用し続けると、必要な水分まで奪ってしまい、「過乾燥」による亀裂や痒みを引き起こす可能性がある点にも注意が必要です。

参考)【薬剤師が解説】亜鉛華軟膏に市販薬はある?効果や強さも &#…

亜鉛華単軟膏の臨床での使い分けと切り替え時期

実際の治療プロセスにおいて、これら2つの軟膏をどのように使い分け、どのタイミングで切り替えるべきでしょうか。基本的なルールは、「患部の水分量」に合わせることです。

浸出液が多い急性期(ジュクジュク期)

湿疹、皮膚炎、熱傷などで患部から浸出液が多く出ている状態では、亜鉛華軟膏が第一選択となります。前述の通り、吸水性のある基剤が浸出液を吸収し、酸化亜鉛の収れん作用と相まって患部を乾燥(ドライアップ)させます。この時期に吸水性のない亜鉛華単軟膏を使用すると、浸出液の逃げ場がなくなり、細菌感染のリスクを高めたり、治癒を遅らせたりすることがあります。

参考)亜鉛華軟膏「ヨシダ」/500g|製品情報|吉田製薬株式会社

乾燥期~治癒期(カサカサ期)

治療が進み、患部が乾いてきた段階、あるいは元々乾燥している慢性湿疹や亀裂が入った病変には、亜鉛華単軟膏への切り替えを検討します。亜鉛華軟膏を使い続けると乾燥しすぎてしまう肌に対し、亜鉛華単軟膏は適度な油分を補い、皮膚を柔らかく保ちながら保護します。特に、おむつかぶれ(おむつ皮膚炎)の治療において、最初はジュクジュクしているため亜鉛華軟膏を使い、改善して赤みだけが残る状態になったら、おむつの摩擦や尿・便の刺激から皮膚を守るために亜鉛華単軟膏に切り替えるというプロトコルは非常に有効です。

褥瘡(床ずれ)治療における使い分け

褥瘡ガイドラインや創傷ケアの現場でも、この使い分けは重要視されています。浅い褥瘡で浸出液がある場合は亜鉛華軟膏を用い、浸出液が減少し上皮化(皮膚が再生すること)を促したい時期には、保護目的で亜鉛華単軟膏やアズノール軟膏などが選択されます。また、亜鉛華単軟膏は「リント布」に厚く伸ばして貼付する「亜鉛華単軟膏貼付療法」として、アトピー性皮膚炎の重層療法(軟膏を重ね塗りする治療)の基剤として使われることもあります。

参考)https://www.radionikkei.jp/maruho_hifuka/maruho_hifuka_pdf/maruho_hifuka-201130.pdf

使い分けのフローチャート

- Wet(湿潤・浸出液あり): 亜鉛華軟膏(吸水・乾燥促進)

- Dry(乾燥・亀裂あり): 亜鉛華単軟膏(保護・保湿)

- Prevention(刺激からの保護): 亜鉛華単軟膏(撥水バリア)

このように、病期(ステージ)に合わせて薬剤をスイッチすることで、治療効果を最大化し、副作用(過乾燥や浸軟)を防ぐことができます。

亜鉛華単軟膏とサトウザルベの規格の落とし穴

現場の薬剤師や医師が特に注意すべき点として、「サトウザルベ」という製品名の取り扱いがあります。サトウザルベは佐藤製薬が販売する亜鉛華単軟膏の先発医薬品(または代表的な銘柄)として広く知られていますが、実は規格が2種類存在します。

通常、「亜鉛華単軟膏」と言えば酸化亜鉛10%を指すのが一般的ですが、サトウザルベ軟膏には「10%」と「20%」の両方の規格があります。

- サトウザルベ軟膏10%(酸化亜鉛10%)

- サトウザルベ軟膏20%(酸化亜鉛20%)

ここで問題になるのが、「亜鉛華軟膏(通常20%)」と「サトウザルベ20%」の混同、あるいは「亜鉛華単軟膏(通常10%)」のつもりで「サトウザルベ20%」を使用してしまうケースです。

サトウザルベ軟膏20%は、成分濃度は亜鉛華軟膏と同じ20% ですが、基剤は亜鉛華単軟膏と同じ(単軟膏基剤) です。つまり、「濃度は高いが、吸水性はない」というユニークな特性を持っています。

もし、医師が「浸出液を乾かしたい」という意図で「濃度20%の亜鉛華の軟膏」を求めている場合、サトウザルベ20%(吸水性なし)を選んでしまうと、期待した乾燥効果が得られないばかりか、患部を密封して悪化させる恐れがあります。逆に、「しっかり保護したいが、より強い消炎効果(高濃度)が欲しい」という場合には、サトウザルベ20%は非常に有用な選択肢となります。

処方箋に単に「サトウザルベ」や「亜鉛華単軟膏」と記載されている場合、あるいは一般名処方の場合、どの濃度のどの基剤の製品を採用・調剤するかによって治療成績が変わる可能性があります。

- 亜鉛華軟膏: 20%、吸水性あり

- 亜鉛華単軟膏: 10%(一般的)、吸水性なし

- サトウザルベ20%: 20%、吸水性なし

この「3つの選択肢」を正しく認識し、製品名だけでなく「濃度」と「基剤」の組み合わせを確認することが、医療安全の観点からも非常に重要です。特に、施設や薬局で採用している医薬品がどちらの規格なのか、スタッフ間で共有しておく必要があります。

亜鉛華単軟膏の混合調剤における注意点と臭い対策

最後に、調剤現場における実践的な注意点として、混合調剤における相性と、患者さんへの指導ポイントについて解説します。ここは教科書にはあまり詳しく書かれていない、現場の「コツ」が求められる領域です。

混合調剤における物理的・化学的変化

亜鉛華単軟膏は、他の軟膏と混合されることがよくあります。例えば、ステロイド軟膏やアズノール軟膏との混合です。しかし、注意が必要な組み合わせも存在します。

特にゲンタマイシン硫酸塩軟膏(ゲンタシン軟膏など)と亜鉛華軟膏(または亜鉛華単軟膏)を混合すると、経時変化によりゲンタマイシンの力価(効果)が低下することが報告されています。これは、酸化亜鉛が金属イオンとして作用し、抗生物質の安定性に影響を与えるためと考えられます。このような配合変化のリスクがある場合、混合せずに重ね塗りを指導するか、処方医に疑義照会を行う必要があります。

参考)https://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/pdf/learning_case_2020_2_02.pdf

また、歴史的に「モクタール(木タール)」などのタール剤と亜鉛華単軟膏を混合する処方が、アトピー性皮膚炎や乾癬の治療で古くから行われています。この際、亜鉛華単軟膏の基剤(植物油)はタール剤との親和性が高く、均一に混ざりやすいという利点があります。一方、吸水性のある亜鉛華軟膏と混ぜると、基剤の界面活性剤の影響で分離しやすかったり、使用感が変わったりすることがあるため、タール剤との混合には亜鉛華単軟膏が好まれる傾向があります。

季節による硬さの変化

亜鉛華単軟膏の基剤である「単軟膏」に含まれるミツロウは、融点が高く、室温によって硬さが大きく変化します。冬場の寒い時期には非常に硬くなり、チューブから出しにくかったり、皮膚に塗る際に伸びが悪くなったりすることがあります。患者さんには「冬場は少し手で温めてから塗ると使いやすい」といったアドバイスを添えると親切です。一方、亜鉛華軟膏(ワセリン基剤)は温度による変化が比較的少ないため、年間を通して安定した使用感が得られます。

「臭い」への配慮

亜鉛華単軟膏に含まれる植物油(ダイズ油など)は、時間が経つと酸化して独特の「油臭さ」を発することがあります。敏感な患者さんや、顔面に使用する場合、この臭いを不快に感じることがあります。一方、亜鉛華軟膏はほぼ無臭です。長期間使用している容器や、作り置きの混合軟膏で臭いが強くなっている場合は、酸化劣化の可能性があるため、新しいものへの交換を検討すべきです。

亜鉛セッケンの生成リスク

マニアックな視点ですが、亜鉛華単軟膏の植物油に含まれる遊離脂肪酸と酸化亜鉛が反応して、長期間の保存中に「亜鉛セッケン(脂肪酸亜鉛)」を生成する可能性があります。これが製剤の硬化やざらつきの原因となることがあります。混合調剤した予製剤を長期間ストックする場合は、この物理化学的変化にも注意を払う必要があります。

参考)https://pins.japic.or.jp/pdf/medical_interview/IF00005635.pdf

以上の点を踏まえ、単に「名前が似ている薬」として扱うのではなく、その特性を深く理解した上で使い分けることが、質の高い医療提供につながります。