サ高住増加数の推移

サ高住の登録件数推移と定員数

サービス付き高齢者向け住宅の登録件数は驚異的な増加を続けており、2025年3月末時点で8,334件(290,128戸)に達している。2024年5月末の8,296件(287,430戸)から約3,000戸の増加を示しており、前年同月比では約3,000戸の増加となっている。

この急激な増加の背景には、2011年の制度創設以降、国土交通省と厚生労働省による手厚い財政支援が大きく影響している。具体的には、住宅1戸あたりの整備費に対して新築で上限90~135万円、改修でも上限180万円の補助金が提供されており、これが事業者の参入を促進している。

大阪府の例では、平成25年から令和4年の約10年間で、高齢者千人あたりの定員数が2倍に増加している。この数字は、高齢者数の増加幅を大きく上回る勢いでサ高住の定員数が増加していることを示している。

サ高住増加数の地域別特徴

サ高住の増加数には明確な地域的偏在が見られる。登録状況では北海道、首都圏、愛知、大阪、兵庫、広島、福岡といった大都市部に集中している。特に愛知県では調整区域での立地が117施設と最も多く、群馬県(79施設)、三重県(29施設)、佐賀県(26施設)がそれに続いている。

興味深いのは、地価が安い地域ほど高齢者人口に対するサ高住の供給が多い傾向にある点である。これは事業者が採算性を重視して立地を選択していることを示しており、必ずしも高齢者のニーズに基づいた配置になっていない可能性を示唆している。

また、一部のサ高住は郊外部や公共交通機関、医療機関へのアクセスが悪い地域に立地しており、入居者が必要なサービスを受けにくい状況も生じている。このため、市町村のまちづくりや医療・介護サービスとの適正な連携の視点から、サ高住の立地適正化が重要な課題となっている。

サ高住増加数と医療従事者の配置基準

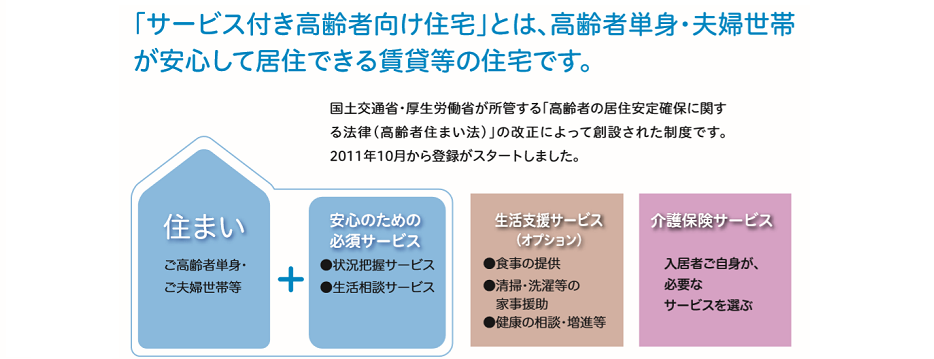

サ高住の増加に伴い、医療従事者の配置基準と実際の配置状況の乖離が問題となっている。本来、サ高住は「状況把握及び生活相談のサービス」を提供する住宅として定義されているが、実際には介護サービスを提供するケースが増加している。

2014年から2024年の10年間で、住宅型有料老人ホームでは要介護3以上の入居者が48.87%から55.9%に増加しており、これはナーシングホームやホスピス系のビジネスモデルの影響が見られる。この変化により、医療従事者の役割も大きく変化している。

医療機関との連携強化が必要不可欠となっており、具体的には以下のような取り組みが求められている。

- 協力医療機関の選定

- 定期的なカンファレンスの開催

- 訪問診療の導入

- オンライン診療の導入

看護師の確保も重要な課題となっており、処遇改善、働きやすい環境の整備、キャリア形成支援、福利厚生の充実などの対策が必要である。

サ高住増加数と事業主体の動向

サ高住の増加数を牽引しているのは、医療系事業者、不動産業、建設業からの新規参入である。2018年1月以降の新規開設状況を見ると、フジ・アメニティサービス株式会社が3,061戸で最多となっており、学研グループの2,739戸、ウェルオフ・グループの2,378戸が続いている。

これらの事業者は全国展開を進めており、例えば川島コーポレーションは北海道から九州まで全国に展開し、2022年も13ヶ所のサ高住開設を予定するなど、積極的な拡張を続けている。

しかし、近年は増加ペースが鈍化してきており、2019年の約14,626戸増加から、現在では年間約3,000戸程度の増加に留まっている。これは補助金制度の終了が予想されることや、市場の飽和状態が影響していると考えられる。

サ高住増加数の医療経済的影響

サ高住の増加数は医療経済に大きな影響を与えている。従来、介護施設不足の解決策として期待されていたサ高住だが、実際の運営においては複雑な課題が浮上している。

入居前の居住状況を見ると、介護付きホームでは「自宅」からの入居が37.8%、サ高住では42.3%を占めている一方、住宅型においては「病院・診療所」からの入居が42.2%と最も多い。これは、サ高住が医療機関からの受け皿として機能していることを示している。

しかし、重度要介護者の場合、サ高住への入居は困難であり、入居者が重度の要介護状態になった際のつなぎとしての住宅についても課題が残っている。このため、医療従事者は入居者の状態変化に応じた柔軟な対応が求められている。

また、介護報酬の観点から見ると、サ高住では外部の訪問介護・看護サービスを利用するケースが多く、医療従事者の役割も従来の施設内完結型から地域連携型へとシフトしている。

厚生労働省の推計では、2026年に約25万人、2040年には約57万人の介護職員が不足するとされており、サ高住の増加がこの人材不足をさらに加速させる可能性がある。

国土交通省のサ高住情報提供システムによる最新データ

大阪府の高齢者住まい状況に関する詳細な分析資料

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/61762/houkoku1sumai.pdf

厚生労働省による高齢者向け住まいの介護報酬課題の詳細分析