トリプタノール代替薬による神経痛治療

トリプタノール出荷制限による神経痛治療への影響

トリプタノール(アミトリプチリン)は長年にわたり神経障害性疼痛治療の標準薬として使用されてきましたが、製造元の問題により出荷量が大幅に制限されています。この状況により、多くの医療機関で薬剤の入手が困難となり、患者への処方継続に支障をきたしています。

世界中の神経障害性疼痛薬物療法ガイドラインでは、三環系抗うつ薬とCaチャネルα2δリガンドが第一選択薬として位置づけられています。しかし、トリプタノールの供給不安定化により、代替治療薬への切り替えが急務となっています。

特に慢性疼痛患者においては、薬剤変更による治療効果の変動や副作用の出現リスクを考慮した慎重な対応が求められます。医療従事者は各代替薬の特徴を十分理解し、患者個々の状態に応じた最適な選択を行う必要があります。

神経障害性疼痛治療における薬剤選択の重要性。

- 作用機序の違いによる効果の個人差

- 副作用プロファイルの相違

- 保険適応の有無

- 薬剤相互作用の考慮

トリプタノール代替薬としてのプレガバリン特性

プレガバリン(リリカ)は神経障害性疼痛治療における第一選択薬の一つとして確立されています。この薬剤は電位依存性カルシウムチャネルのα2δサブユニットに結合し、神経終末からの興奮性神経伝達物質の放出を抑制することで鎮痛効果を発揮します。

帯状疱疹後神経痛患者を対象とした臨床試験では、プレガバリン300mgを13週間投与した結果、疼痛スコアの有意な減少が確認されています。また、糖尿病性末梢神経障害による痛みやしびれに対しても高い有効性を示しています。

プレガバリンの投与における注意点として、副作用の発現を最小限に抑えるため段階的な増量が必要です。主な副作用には以下があります。

副作用プロファイル。

- 眠気・めまい(最も頻度が高い)

- 浮腫

- 体重増加

- 頭痛

- 複視

投与開始時は25mg×2回/日から開始し、患者の反応を見ながら週単位で増量していきます。最大投与量は600mg/日ですが、腎機能に応じた用量調整が必要です。

トリプタノール代替薬としてのSNRI効果機序

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)、特にデュロキセチン(サインバルタ)は神経障害性疼痛治療において重要な選択肢となっています。SNRIは脳内のセロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、下行性疼痛抑制系を活性化することで鎮痛効果を発揮します。

デュロキセチンは糖尿病性末梢神経障害に対する保険適応を有しており、神経根症を伴う腰痛症にも効果を示します。三環系抗うつ薬と比較して副作用が軽減されているため、高齢者や併存疾患を有する患者にも使用しやすい特徴があります。

SNRI使用時の利点。

投与方法は20mg/日から開始し、効果と副作用を確認しながら最大60mg/日まで増量可能です。主な副作用として悪心、眠気、便秘がありますが、これらは投与継続により軽減することが多いです。

ただし、重度の肝機能障害や腎機能障害患者、コントロール不良の閉塞隅角緑内障患者には使用できないため、事前の検査確認が必要です。

トリプタノール代替薬としての他の三環系抗うつ薬選択

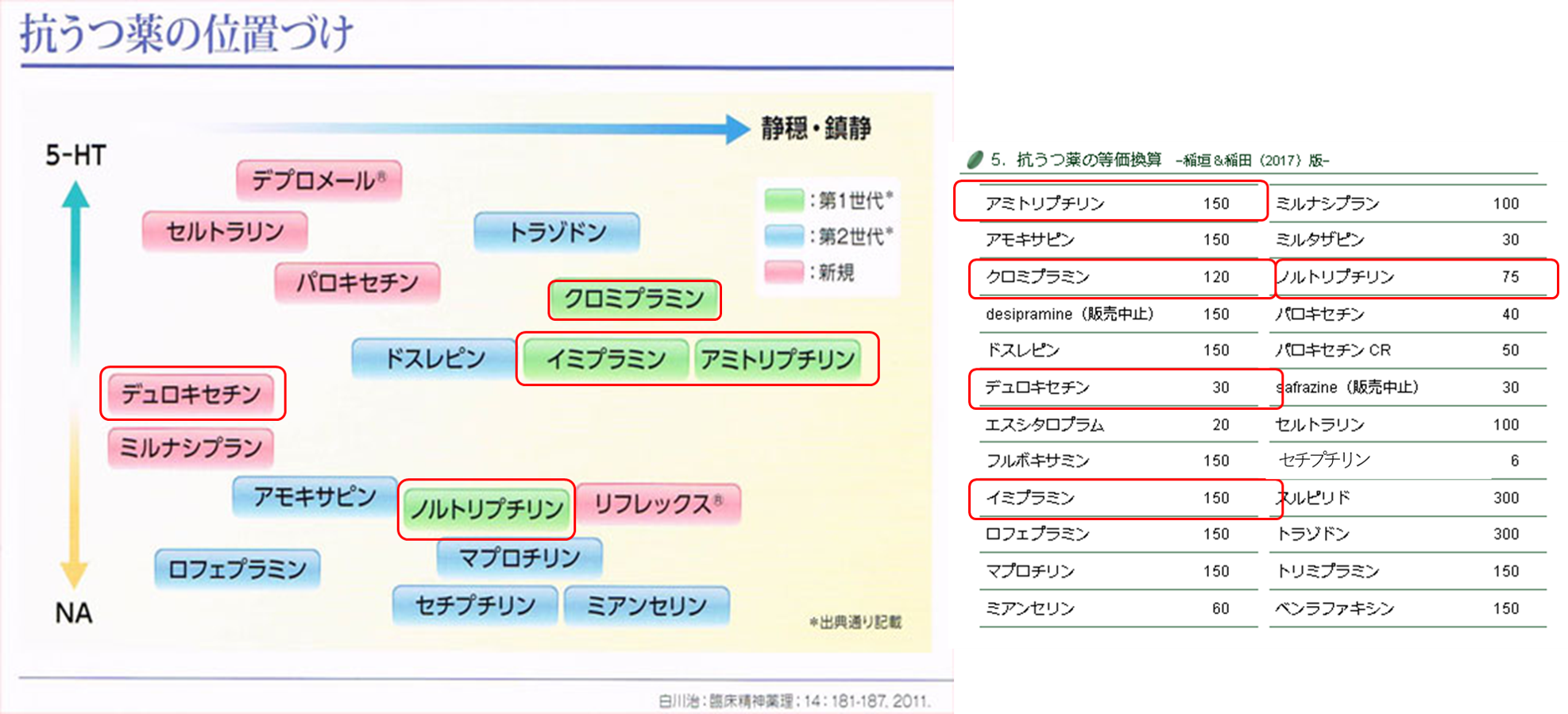

トリプタノールが入手困難な場合、同じ三環系抗うつ薬であるトフラニール(イミプラミン)やアナフラニール(クロミプラミン)への切り替えが推奨されています。これらの薬剤は基本的な薬理作用(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害)において大きな差はなく、同等の鎮痛効果が期待できます。

薬理学的特徴の比較。

- セロトニン再取り込み阻害作用:ほぼ同等

- ノルアドレナリン再取り込み阻害作用:ほぼ同等

- 抗コリン作用:薬剤間で軽度の差異

- 鎮静作用:アナフラニールでやや軽減

実際の臨床使用において、アナフラニールはトリプタノールと比較して眠気が軽減される傾向があることが報告されています。便秘や口渇などの抗コリン性副作用も同等かやや少ないとされています。

切り替え時の注意点。

- 副作用発現を避けるため5mgから開始

- 漸増により目標用量まで調整

- 患者の反応を慎重に観察

- 必要に応じて血中濃度モニタリング

トフラニールは神経障害性疼痛に対する保険適応外使用が認められており、アナフラニールは保険適応がないため自費診療となる場合があります。

トリプタノール代替薬選択における個別化医療アプローチ

神経障害性疼痛治療における薬剤選択は、患者の病態、併存疾患、年齢、生活スタイルなどを総合的に考慮した個別化アプローチが重要です。画一的な治療ではなく、各患者に最適化された治療戦略の構築が求められます。

年齢層別の考慮事項。

併存疾患との関連では、糖尿病患者にはデュロキセチンが第一選択となることが多く、心疾患患者では三環系抗うつ薬の使用に注意が必要です。また、緑内障や前立腺肥大症患者では抗コリン作用の強い薬剤は禁忌となります。

疼痛の性質による使い分けも重要な観点です。

さらに、慢性疼痛患者の多くが経験するPainsomnia(痛みと不眠の悪循環)に対しては、鎮痛効果と睡眠改善効果を併せ持つ薬剤の選択が有効です。

治療効果判定においては、数値評価スケール(NRS)やQOL評価を定期的に実施し、薬剤変更のタイミングを適切に判断することが重要です。効果不十分な場合は、作用機序の異なる薬剤への変更や併用療法の検討を行います。

神経障害性疼痛の詳細な病態と治療法について

トリプタノール代替薬に関する最新の切り替え指針

慢性疼痛治療における薬物療法の包括的解説