パルスオキシメータ測定値の基本知識と活用法

パルスオキシメータ測定値の原理と仕組み

パルスオキシメータは、非侵襲的に血中酸素飽和度(SpO2)を測定する医療機器です。この測定原理は、ヘモグロビンが酸素と結合すると赤くなるという性質を利用しています。具体的には、指先などに赤色光と赤外光を照射し、それぞれの光の吸収度の違いから酸素化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンの比率を計算し、SpO2値として表示します。

パルスオキシメータには発光部と受光部があり、発光した光が皮膚や組織、血液を通過する際にどの程度減衰するかを測定することで吸光度を把握します。この技術により、採血することなく皮膚を通して動脈血の酸素飽和度をリアルタイムで測定できるようになりました。

医療現場では、この測定値を使って患者の呼吸状態を継続的にモニタリングすることができます。また、多くの機種では同時に脈拍数も測定できるため、循環状態の評価にも役立ちます。

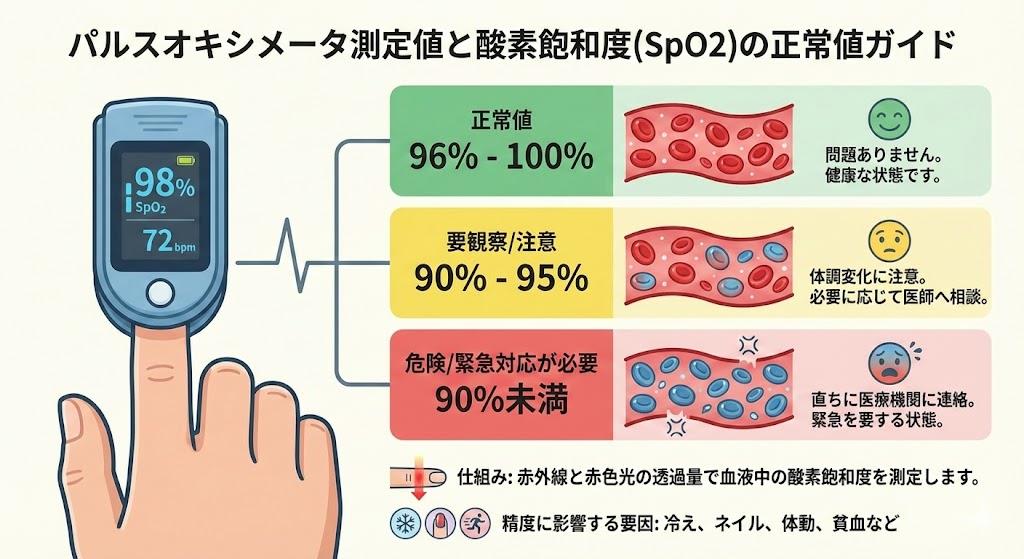

パルスオキシメータ測定値の正常値と異常値の見方

健康な人のSpO2の正常値は96~99%とされています。この範囲内であれば、体内に十分な酸素が供給されている状態と考えられます。測定値が95%以下になった場合は、一度深呼吸してから再測定することが推奨されています。

SpO2の値が90%を下回ると呼吸不全の状態になっている可能性があり、心臓や脳など重要な臓器への酸素供給が不十分となり、障害を引き起こす危険性があります。このような場合は、速やかに医療機関に連絡することが重要です。

また、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や気管支喘息などの呼吸器疾患を持つ患者さんでは、普段のSpO2値から3~4%低下した場合には早めの受診が必要です。ただし、測定値の解釈は個人の基礎疾患や普段の値を考慮して行うべきであり、測定結果を安易に自己判断することは避けるべきです。

| SpO2値 | 状態 | 対応 |

|---|---|---|

| 96~99% | 正常 | 特に対応不要 |

| 95%以下 | 軽度低下 | 深呼吸して再測定 |

| 普段より3~4%低下 | 要注意 | 早めに医療機関を受診 |

| 90%未満 | 呼吸不全の可能性 | 速やかに医療機関に連絡 |

パルスオキシメータ測定値の精度に影響する要因

パルスオキシメータの測定精度には様々な要因が影響します。これらは大きく分けて以下の3つに分類できます。

- 測定する者(使用者)が原因となる誤差

- 機器の不適切な装着

- 測定方法の誤り

- 測定タイミングの問題(運動直後など)

- 測定される者(患者)の個体特性による誤差

- 体毛や色素沈着の影響

- 末梢循環不全(寒冷環境での測定など)

- 体動による影響

- マニキュアやジェルネイルの存在

- 測定器自身(パルスオキシメータ)による誤差

- 機器の性能や品質

- センサーの劣化

- 校正状態

特に注意すべき点として、マニキュアやジェルネイルをしている場合は測定結果に影響する可能性があります。また、寒冷環境で手指が冷たくなっている場合は、動脈の拍動が弱くなり正確な測定ができないことがあります。

さらに、測定環境の光条件も重要です。太陽光の赤色光や赤外光、照明灯、蛍光灯などの影響を受けるため、これらの光源を避けて測定することが推奨されています。

喫煙や一酸化炭素中毒直後の測定も避けるべきです。これは、一酸化炭素がヘモグロビンと結合すると、パルスオキシメータでは酸素と結合したヘモグロビンと区別できないため、実際よりも高いSpO2値が表示されてしまう可能性があるからです。

パルスオキシメータ測定値の正確な測定方法とコツ

パルスオキシメータで正確な測定値を得るためには、以下のポイントに注意しましょう。

測定前の準備

- 手指が冷たい場合は、あらかじめ温めておく

- マニキュアやジェルネイルは可能であれば除去する

- 測定する指に汚れがないか確認する

測定時の注意点

測定結果の確認

- 波形や信号強度のインジケーターが安定していることを確認する

- 数値が安定するまで(約20~30秒)待つ

- 必要に応じて複数回測定し、値の一貫性を確認する

特に在宅での測定では、毎回同じ条件(同じ時間帯、同じ姿勢など)で測定することで、経時的な変化を正確に把握することができます。また、測定値だけでなく、自覚症状(息切れ、疲労感など)も合わせて記録しておくと、医師の診察時に役立ちます。

パルスオキシメータ測定値と遠隔医療での活用最新動向

近年、新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、パルスオキシメータの家庭での活用が広がりました。特に注目されているのが、遠隔医療(テレヘルス)との連携です。

最新のパルスオキシメータの中には、Bluetooth機能を搭載し、測定データをスマートフォンアプリと連携できるものがあります。これにより、測定値を自動的に記録し、グラフ化して経時的な変化を視覚的に確認できるようになりました。さらに、このデータを医療機関と共有することで、遠隔での健康管理が可能になっています。

医療機関側では、患者から送られてくるSpO2データを分析し、異常値が検出された場合にはアラートを出すシステムも開発されています。これにより、呼吸器疾患患者の急性増悪を早期に発見し、適切な介入を行うことができます。

また、人工知能(AI)技術を活用した新しい取り組みも始まっています。例えば、パルスオキシメータの測定値と他のバイタルサイン、自覚症状などのデータを組み合わせて分析することで、病状の悪化を予測するアルゴリズムの開発が進んでいます。

このような技術の進歩により、特に地方や遠隔地に住む患者さんや、移動が困難な高齢者にとって、質の高い医療ケアへのアクセスが向上することが期待されています。

日本遠隔医療学会誌に掲載された在宅酸素療法患者の遠隔モニタリングに関する研究

パルスオキシメータ測定値の臨床応用と限界

パルスオキシメータは様々な臨床現場で活用されていますが、その測定値の解釈には限界があることも理解しておく必要があります。

臨床応用例

- 手術中の患者モニタリング

- 集中治療室での継続的な酸素化状態の評価

- 呼吸器疾患患者の在宅管理

- 睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング

- 運動負荷試験中の酸素化状態の評価

- 高地順応の評価(登山医学)

しかし、パルスオキシメータには以下のような限界もあります。

測定値の限界

- 重度の貧血患者では、ヘモグロビン濃度が低いため、組織への酸素供給が不十分でもSpO2値は正常範囲を示すことがある

- ショック状態では末梢循環不全により正確な測定が困難

- 一酸化炭素中毒では、COHb(一酸化炭素ヘモグロビン)を酸素化ヘモグロビンと誤認し、実際より高い値を示す

- メトヘモグロビン血症では、測定値が実際の値と大きく異なる可能性がある

- 重度の黄疸や特定の染料(インドシアニングリーンなど)の影響を受ける

これらの限界を理解した上で、パルスオキシメータの測定値は他の臨床所見や検査結果と合わせて総合的に評価することが重要です。特に重症患者の管理においては、動脈血ガス分析による直接的なSaO2(動脈血酸素飽和度)の測定と併用することが推奨されています。

また、連続的なモニタリングが可能という利点を活かし、単一の測定値よりも経時的な変化のパターンに注目することで、より有用な臨床情報が得られることもあります。

以上のように、パルスオキシメータは非常に有用な医療機器ですが、その測定値の解釈には正しい知識と経験が必要です。医療従事者は機器の原理と限界を理解した上で、適切に活用することが求められます。また、患者自身も基本的な知識を持ち、正しい測定方法で信頼性の高いデータを得ることが、効果的な健康管理につながります。