睡眠薬の強さ一覧

睡眠薬の強さ一覧と作用時間による分類のポイント

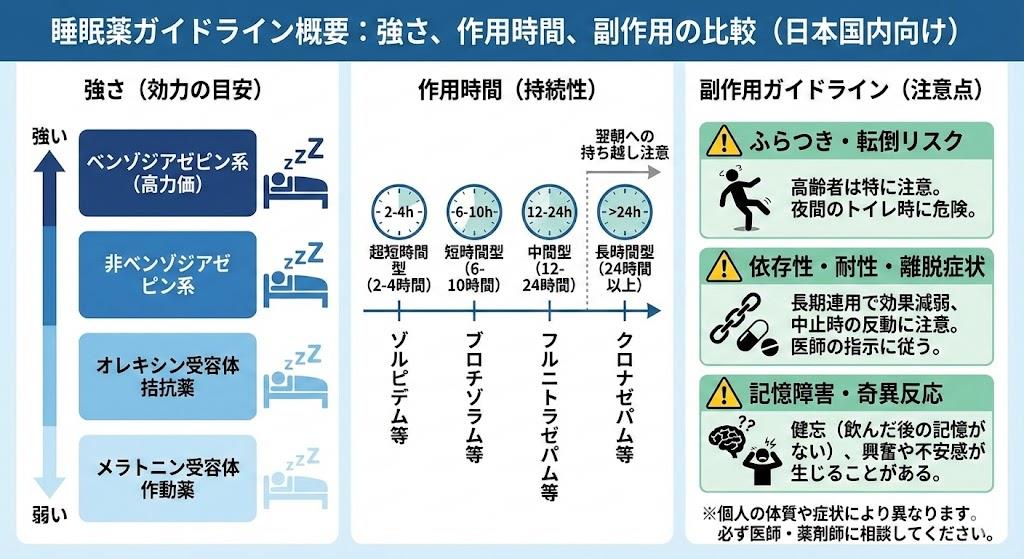

医療現場において「睡眠薬の強さ」という表現は頻繁に用いられますが、薬理学的に一律な「強さ」の指標が存在するわけではありません。一般的に患者や医療従事者が感じる「強さ」は、催眠作用の強力さ(即効性)と作用時間の長さ(持続性)の二つの要素が混在しています。これらを整理するためには、まず血中濃度半減期(T1/2)と最高血中濃度到達時間(Tmax)に基づく分類を正確に把握する必要があります。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5987897/

睡眠薬は作用時間によって以下の4つに大別され、それぞれのカテゴリー内で力価(potency)が異なります。臨床的には、この分類を基に患者の不眠タイプ(入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒)に合致した薬剤を選択することが、「適切な強さ」の薬剤を選ぶ第一歩となります。

- 超短時間型(半減期 2〜4時間)

- 短時間型(半減期 6〜10時間)

- 中間型(半減期 12〜24時間)

- 長時間型(半減期 24時間以上)

- 主な適応:早朝覚醒、日中の抗不安作用も期待する場合

- 特徴:体内に蓄積しやすく、高齢者ではふらつきのリスクが増大する。

- 代表薬:クアゼパム(ドラール)

ここで重要となるのが、「強い薬」=「良い薬」ではないという点です。例えば、トリアゾラムはベンゾジアゼピン系の中でも結合親和性が高く、催眠作用は非常に「強い」部類に入りますが、その分、反跳性不眠(やめた時に不眠が悪化する)や前向性健忘(服薬後の記憶がない)のリスクも高くなります。一方で、オレキシン受容体拮抗薬などは、ガツンとくる眠気は少ないものの、自然な睡眠維持をもたらすという意味で、特定の患者にとっては「強力な」味方となります。

参考)【ブロチゾラムの強さ】他の睡眠薬と比較|作用時間別のランキン…

以下の表は、主要な睡眠薬のパラメータを整理したものです。

分類 一般名(商品名) Tmax (hr) T1/2 (hr) 特徴と臨床的な「強さ」の印象 超短時間 トリアゾラム(ハルシオン) 1.2 2.9 即効性が非常に強く、入眠困難に劇的効果。依存性に注意。 超短時間 ゾルピデム(マイスリー) 0.8 2.0 入眠作用は鋭いが筋弛緩作用は弱く、転倒リスクは比較的低い。 短時間 ブロチゾラム(レンドルミン) 1.5 7.0 切れ味が良く、入眠と維持のバランスが取れた「中程度の強さ」。 中間型 フルニトラゼパム(サイレース) 0.8 24.0 非常に強力な催眠作用。深睡眠を増加させるが、持ち越し注意。 長時間 クアゼパム(ドラール) 3.5 48.0 作用はマイルドだが長く続く。受容体選択性が高く筋弛緩は少なめ。 オレキシン レンボレキサント(デエビゴ) 1.5 47.0 強制的な鎮静ではなく、覚醒スイッチを切る。維持効果が高い。 オレキシン スボレキサント(ベルソムラ) 1.5 12.0 REM睡眠を減らさず自然な眠り。食事の影響を受けやすい。 睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン(日本睡眠学会)

このリンクには、睡眠薬の多剤併用のリスクや、出口戦略(減薬・休薬)に関する詳細なアルゴリズムが記載されており、長期処方の適正化に役立ちます。

睡眠薬の強さ一覧におけるベンゾジアゼピン系とオレキシン受容体拮抗薬の違い

睡眠薬の「強さ」を語る上で避けて通れないのが、作用機序の違いによる睡眠の質的な差異です。従来のベンゾジアゼピン系(および非ベンゾジアゼピン系)と、近年主流となりつつあるオレキシン受容体拮抗薬では、「強さ」のベクトルが全く異なります。

参考)https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/medicine/wp-content/uploads/clinical_research_98.pdf

ベンゾジアゼピン系(BZD)の強さ:強制的なブレーキ

ベンゾジアゼピン系薬剤は、GABA-A受容体のベンゾジアゼピン結合部位に作用し、抑制性神経伝達物質であるGABAの働きを増強します。これは、脳の神経活動全体に対して強力なブレーキをかけるようなもので、強制的にスイッチをオフにする感覚に近いです。

- メリット: 即効性があり、不安や緊張が強い患者に対しては抗不安作用も含めて「効いた」という実感が得られやすい。

- デメリット: 深睡眠(徐波睡眠)を減少させる傾向があり、睡眠の質を変えてしまう可能性があります。また、耐性(効かなくなる)や依存性(やめられない)の問題が常に付きまといます。特に「強い」薬ほど、この傾向は顕著です。

オレキシン受容体拮抗薬の強さ:覚醒スイッチの遮断

一方、ベルソムラ(スボレキサント)やデエビゴ(レンボレキサント)、クービビック(ダリドレキサント)などのオレキシン受容体拮抗薬は、脳の覚醒維持システムである「オレキシン」の働きをブロックします。これは、無理やり眠らせるブレーキではなく、起きている状態を維持するアクセルを緩める作用と言えます。

参考)クービビック®とデエビゴ®・ベルソムラ®、マイスリー®はどう…

- メリット: 自然な睡眠構造(REM睡眠とノンREM睡眠のサイクル)を保ちやすい。依存性や耐性の形成が極めて少ないとされており、長期投与における安全性が高い。

- デメリット: ベンゾジアゼピン系のような「飲んですぐに意識が落ちる」ような感覚は薄いため、患者によっては「弱い」と感じられることがあります。特に、長年BZD系を使用していた患者からの切り替えでは、不満を訴えられるケースが散見されます。

臨床現場での使い分けとしては、「急性の強いストレスによる不眠」には即効性のあるBZD系や非BZD系を短期間使用し、「慢性的な不眠」や「高齢者」には安全性と自然な眠りを重視してオレキシン受容体拮抗薬を選択するという流れがスタンダードになりつつあります。特にレンボレキサント(デエビゴ)は、オレキシン1受容体と2受容体の両方をバランスよく阻害し、入眠と維持の両方に有効性が高いことから、既存のBZD系からの置き換え戦略においても中心的な役割を果たしています。

参考)オレキシン受容体拮抗薬推進活動が睡眠薬・抗精神病薬の処方動向…

最新の添付文書を確認することで、各薬剤の受容体親和性(Ki値)などの詳細な薬理学的データを確認し、薬剤選択の理論的根拠を強化できます。

高齢者に対する睡眠薬の強さ一覧と転倒リスクの管理

高齢者の不眠治療において、「睡眠薬の強さ」を追求することは極めて危険です。加齢に伴う代謝機能(肝臓のCYP活性や腎血流量)の低下により、若年者と同じ用量であっても血中濃度が高くなりやすく、また感受性も亢進しているため、作用が強く出すぎる傾向があるからです。

参考)https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/medicine/wp-content/uploads/202303-1DInews.pdf

特に注意すべきは「筋弛緩作用」による転倒・骨折のリスクです。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、催眠作用(ω1受容体)だけでなく、筋弛緩作用(ω2受容体)も持ち合わせています。高齢者が夜間にトイレに起きた際、睡眠薬の効果が残っていると、足元がふらついて転倒し、大腿骨頸部骨折などを引き起こす原因となります。これはそのまま寝たきり(要介護状態)に直結する重大なリスクです。

高齢者への処方における「強さ」の考え方は、「いかに副作用を出さずに眠りをサポートするか」にシフトする必要があります。

- 非ベンゾジアゼピン系の選択ゾルピデム(マイスリー)などの非ベンゾジアゼピン系は、ω1受容体への選択性が高く、比較的筋弛緩作用が少ないとされています。しかし、それでも転倒リスクがゼロではないため、超短時間型であっても減量(例えばマイスリー5mgへ減量)して開始することが推奨されます。

- オレキシン受容体拮抗薬・メラトニン受容体作動薬の推奨オレキシン受容体拮抗薬(デエビゴ、ベルソムラ)やメラトニン受容体作動薬(ロゼレム)は、筋弛緩作用がほとんどないため、高齢者の転倒リスク管理において非常に有利です。ただし、デエビゴ等は半減期が長いため、朝方の眠気が残ることで結果的に活動性が低下し、転倒につながる可能性も否定できません。用量調節(デエビゴ2.5mg〜5mg)が重要です。

参考)https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medical_J/ethics/pdf/2305_2021-0424.pdf

- Beers Criteria(ビアーズ基準)の遵守高齢者に対して使用を避けるべき薬剤リスト(Beers Criteria)では、ベンゾジアゼピン系薬は「避けるべき」と強く推奨されています。特に長時間作用型(フルニトラゼパムなど)は、蓄積による認知機能低下やせん妄のリスクも高めるため、原則として新規処方は避けるべきです。

実際の臨床では、これまで長年ベンゾジアゼピン系を服用してきた高齢者に対し、急に「危ないから」と中止すると離脱症状や反跳性不眠が強く出て、信頼関係を損なうことがあります。オレキシン受容体拮抗薬を併用しながら、数ヶ月かけて徐々にBZD系を減量していくクロスオーバードーズの手法など、慎重な「強さの調整」が求められます。

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015(日本老年医学会)

高齢者特有の薬物動態の変化や、ポリファーマシー(多剤併用)対策、慎重投与すべき薬剤リストが網羅されており、高齢者医療に携わる際の必須資料です。

睡眠薬の強さ一覧だけでは見えない多剤併用時の相互作用と代謝

一般的な「睡眠薬強さ一覧」では、単剤での薬理作用や半減期が比較されますが、臨床現場、特に多くの併用薬を持つ患者においては、薬物代謝酵素(CYP)を介した相互作用によって、薬の「実質的な強さ」が劇的に変化することを忘れてはなりません。ここは一覧表の数値だけを鵜呑みにすると医療過誤につながる落とし穴です。

最も重要な代謝酵素の一つがCYP3A4です。多くの睡眠薬はCYP3A4で代謝されますが、この酵素を阻害する薬剤を併用している場合、睡眠薬の血中濃度が想定以上に上昇し、過量投与と同じ状態(=副作用発現リスクの増大)になります。

注意すべき相互作用の具体例:

- オレキシン受容体拮抗薬(ベルソムラ、デエビゴ) × クラリスロマイシン(抗生物質)クラリスロマイシンは強力なCYP3A4阻害作用を持ちます。ベルソムラ(スボレキサント)の添付文書では、クラリスロマイシンなどの強力なCYP3A4阻害剤との併用は「禁忌」となっています。併用によりスボレキサントの血中濃度が著しく上昇し、過度の傾眠や翌日の機能障害を引き起こすためです。デエビゴ(レンボレキサント)の場合は「併用注意」であり、併用する場合は1日2.5mgへの減量が規定されていますが、臨床的には避けるのが無難です。

通常の「強さ一覧」でベルソムラを「マイルドな薬」と認識していても、風邪で抗生剤が出た瞬間に「危険な強さ」の薬に変貌するのです。

- フルニトラゼパム(サイレース) × アルコールこれは薬物相互作用とは少し異なりますが、中枢神経抑制作用の相乗効果として極めて危険です。アルコールはGABA受容体に作用し、BZD系の作用を増強します。これにより、呼吸抑制や致死的な不整脈、あるいは複合的な健忘(ブラックアウト)を引き起こすリスクが跳ね上がります。

- SSRI(パロキセチン等) × 一部の睡眠薬SSRIの一部(フルボキサミンなど)はCYP1A2やCYP2C19などを強力に阻害します。ラメルテオン(ロゼレム)はCYP1A2で主に代謝されるため、フルボキサミンとの併用は「禁忌」です。併用によりラメルテオンの最高血中濃度(Cmax)が数十倍〜百倍以上に上昇したというデータもあり、これは単なる「作用の増強」のレベルを超えています。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9810491/

このように、「睡眠薬の強さ」は固定されたパラメータではなく、患者の背景(併用薬、肝機能、飲酒習慣)によって動的に変化するものです。一覧表はあくまで「標準的な条件下での目安」に過ぎません。薬剤師や医師は、お薬手帳を確認し、隠れた相互作用によって「意図しない強さ」が発揮されてしまわないよう、常に代謝経路を意識した処方監査を行う必要があります。この視点こそが、検索上位の一般的な比較記事にはない、プロフェッショナルとしての安全管理の要となります。

重要な副作用の報告や、相互作用による禁忌の追加・改訂などは随時更新されるため、定期的にチェックすることで予期せぬ有害事象を防ぐことができます。