小児特定加算算定要件の全貌

小児特定加算算定要件の対象となる医療的ケア児と障害児の定義

小児特定加算を算定する上で、最初にして最大のハードルとなるのが「対象患者」の正確な把握です。この加算は、単に小児であるという理由だけで算定できるものではなく、児童福祉法第56条の6第2項に規定される「障害児」のうち、医療的ケアを必要とする患者に限定されています。現場の薬剤師が最も迷いやすいポイントですが、ここでいう「医療的ケア児」とは、日常生活を営むために恒常的な医療的処置を要する児童を指します。

具体的には、気管切開を行っている児童、人工呼吸器を装着している児童、経管栄養(経鼻、胃瘻、腸瘻)を必要とする児童などが該当します。これらの患者に対しては、通常の服薬指導に加え、医療機器の使用に伴う薬剤の管理や、特殊な投与経路に関する専門的な指導が求められます。例えば、簡易懸濁法を用いた経管投与の可否判断や、配合変化の確認などは、この加算の算定要件を満たすための重要な要素となります。

また、年齢制限についても厳格なルールが存在します。算定対象は「18歳未満」の患者に限られますが、ここには特例措置として、18歳到達後も引き続き同様の医療的ケアが必要な場合における経過措置の適用についても理解しておく必要があります。しかし、原則としては18歳の誕生日を迎える年度の末日までの算定となるケースが多く、レセプト請求時の年齢チェック漏れは返戻の主要な原因となります。

さらに、障害者手帳や療育手帳の所持確認も算定要件の重要なプロセスです。算定時には、必ず患者の保護者や家族に対して、これらの手帳の有無を確認し、薬歴(薬剤服用歴)に手帳の種類、交付番号、等級などを記録として残す必要があります。「持っているはず」という推測での算定は認められず、実地指導(個別指導)においてエビデンスの欠如として指摘されるリスクが高いため、初回算定時には必ず原本の確認を行うか、公費受給者証等で医療的ケア児であることを客観的に証明できる情報を確保してください。

厚生労働省:調剤報酬改定の概要(小児特定加算の定義について)

このリンクには、厚生労働省が発表した診療報酬改定における小児特定加算の定義や対象患者の詳細が記載されています。

小児特定加算算定要件を満たすための薬剤師による指導と管理の実践

小児特定加算の算定要件において、最も実務的な負担が大きいのが「患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導」です。これは、窓口で薬を渡して説明するだけの一般的な服薬指導とは一線を画します。2024年の診療報酬改定等の流れを汲み、薬剤師にはより能動的で介入度の高い管理が求められています。

算定のためには、患者の服薬状況だけでなく、保護者(家族)の介護負担や、家庭内での薬剤管理環境まで踏み込んだ確認が必要です。例えば、シロップ剤や散剤の計量が適切に行えているか、保育園や学校での服薬管理がどのように行われているか、兄弟姉妹による誤飲のリスクはないかなど、生活背景全体を考慮した指導が必須となります。これらの指導内容は、定型文のコピペではなく、個々の患者の状況に応じた具体的な内容を薬歴に記載しなければなりません。

特に重要なのが、ポリファーマシー(多剤併用)への介入や、副作用の早期発見に向けたモニタリングです。医療的ケア児は、抗てんかん薬や筋弛緩薬など、用量調節が繊細な薬剤を服用しているケースが多く見られます。薬剤師は、体重変化に伴う用量の適正性や、腎機能・肝機能に応じた投与設計の提案などを医師に対して行うことが期待されています。このような疑義照会や処方提案の実績は、加算算定の正当性を裏付ける強力な根拠となります。

また、訪問薬剤管理指導を行う場合においても、小児特定加算の算定が可能です。在宅医療の現場では、輸液ポンプの操作確認や、在宅酸素療法との併用における火気注意の指導など、より実践的な指導が求められます。この際、「患家を訪問し」という要件がある場合、実際に患者の居宅に足を運び、生活環境を目視確認した上で指導を行うことが大前提となります。電話やオンラインのみでの対応では算定できないケース(または点数が異なるケース)があるため、算定要件の細則を常に確認する姿勢が不可欠です。

このリンクは、日本薬剤師会による調剤報酬点数表の解説資料で、小児特定加算を含む各加算の具体的な算定要件や留意事項がまとめられています。

小児特定加算算定要件における家族への確認事項と同意書の重要性

小児特定加算を算定する際、患者本人(小児)への指導だけでなく、家族(保護者)への指導と同意取得が極めて重要な意味を持ちます。多くの医療的ケア児は、自身の症状や服薬について十分に理解・表現することが難しいため、キーパーソンである家族に対する指導が、実質的な「薬学的管理」の核となるからです。

まず、算定の前提として、家族に対して「小児特定加算」を算定することについての説明と同意が必要です。これは、単に医療費(自己負担額)が増えることへの同意だけでなく、薬剤師がより深く治療に関与し、継続的な管理を行うことへの理解を得るプロセスでもあります。書面による同意書までは必須とされていないケースもありますが、トラブル防止の観点からは、初回算定時に同意書を取得するか、少なくとも薬歴に「本加算について説明し、保護者の同意を得た」旨を明記することが推奨されます。

家族への確認事項としては、日々のケアにおける具体的な困りごとの聴取が挙げられます。「薬を飲ませるのが大変で時間がかかる」「夜間の吸引と服薬のタイミングが合わない」といった生の声を引き出し、それに対する解決策を提示することが、算定要件である「必要な薬学的管理及び指導」の実体となります。また、災害時の対応や、緊急時の連絡体制についても家族と共有しておくことが望ましく、これらのリスク管理に関する指導も加算算定の品質を高める要素となります。

さらに、家族の精神的なケアも薬剤師の役割の一部と捉えられます。長期にわたる介護と医療的ケアにより、保護者が疲弊しているケースは少なくありません。薬剤師が薬の専門家として、「薬の管理は私たちがサポートします」という姿勢を示し、家族の不安を軽減することは、信頼関係の構築に繋がり、結果として継続的な算定と治療効果の向上に寄与します。

近畿厚生局:保険医療機関等への指導・監査(同意の記録に関する指摘事項)

このリンクでは、厚生局による指導・監査の事例や指摘事項が確認でき、家族への同意や説明の記録不備に関する注意点を学ぶことができます。

小児特定加算算定要件と2024年調剤報酬改定での変更点と注意点

2024年(令和6年)の調剤報酬改定は、小児特定加算の算定要件にも少なからず影響を与えています。医療DXの推進や、地域医療連携の強化という全体の方針の中で、小児在宅医療や医療的ケア児への支援は重点課題の一つと位置付けられており、点数の見直しや要件の明確化が行われています。

今回の改定で特に意識すべきは、オンライン服薬指導との関連性です。情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)においても、適切な管理が行われれば加算の算定が可能となるケースがありますが、対面指導と比較して点数が低く設定される場合や、算定要件がより厳格になる場合があります。特に、初回の指導からオンラインで行う場合の安全性担保や、緊急時の対応体制の整備は、改定において厳しくチェックされるポイントです。

また、他の加算との併算定関係も整理しておく必要があります。例えば、「服薬管理指導料」の加算として算定する場合と、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の加算として算定する場合では、ベースとなる点数が異なるため、レセプト請求時のコード選択ミスが頻発します。さらに、ハイリスク薬加算(特定薬剤管理指導加算)との併算定が可能かどうかも、処方内容によって判断が分かれるため、最新の「調剤報酬点数表・留意事項」を常に手元に置き、確認する習慣が必要です。

改定に伴い、薬歴への記載要件も標準化が進んでいます。SOAP形式(S:主観的情報、O:客観的情報、A:アセスメント、P:計画)を用いた記録において、小児特定加算を算定する根拠となる「A(アセスメント)」の記述が希薄な場合、返戻の対象となり得ます。「小児であるため算定」といった安直な記載ではなく、「嚥下機能に障害があり、散剤の単シロップ溶解が必要と判断したため指導を実施」といった、プロフェッショナルな判断の記録が求められます。

| 項目 | 改定のポイントと注意点 |

|---|---|

| 点数設定 | 外来(350点)と在宅(450点)の区分けを明確に理解する |

| オンライン | 情報通信機器を用いた場合の算定要件と点数の減算規定を確認 |

| 併算定 | 重複投薬・相互作用等防止加算など、他加算との優先順位を整理 |

| 記録要件 | 改定で求められる「指導の具体的成果」を薬歴に残す |

小児特定加算算定要件の返戻事例から学ぶレセプト摘要欄の記載方法

検索上位の記事ではあまり触れられていませんが、小児特定加算算定要件を完全に満たしていても、「レセプト(診療報酬明細書)の書き方」一つで返戻(差し戻し)になるケースが後を絶ちません。これは、審査支払機関が書面(電子データ)のみで算定の正当性を判断するため、必要な情報が摘要欄から読み取れない場合に起こります。

独自の視点として強調したいのは、「算定理由の明確化」を摘要欄で行うテクニックです。通常、小児特定加算は傷病名や年齢から自動的に対象と判断されそうですが、医療的ケア児の判定基準が曖昧なグレーゾーンの症例では、審査側の判断が分かれることがあります。そのため、摘要欄に「児童福祉法第56条の6第2項に該当(気管切開あり)」や「常時酸素投与が必要な患者」といった注釈を入れることで、審査員に対して「この患者は確実に要件を満たしている」というメッセージを送ることができます。

また、同月内に複数回の算定を行う場合や、他の高点数加算と同時に算定する場合も要注意です。例えば、緊急時の対応などで通常とは異なる算定パターンになった場合、何も記載がないと「過剰請求」や「重複請求」と誤認されるリスクがあります。このような場合、「〇月〇日、患者の急変に伴い緊急訪問を実施したため算定」といった具体的な理由を記載することで、返戻を未然に防ぐことができます。

さらに、18歳を超えて継続算定する場合の「経過措置」適用時も、摘要欄への記載が必須となることがあります。「継続的な医療的ケアが必要なため算定継続」といった一文があるだけで、審査の通りやすさは格段に変わります。レセプトコンピュータの自動入力に頼りすぎず、個別の症例に合わせて摘要欄を活用する「守りの請求スキル」こそが、病院・薬局経営を守る最後の砦となります。

支払基金の公式サイトでは、よくある返戻事由やレセプト記載のルールに関する情報が公開されており、審査側の視点を知る上で非常に有用です。

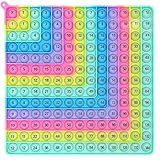

かずあそび 数遊び 早期教育 掛け算(12×12)九九表 ポップイット 男女兼用 児童・小学生向け計算教材 知育玩具 マカロンカラー