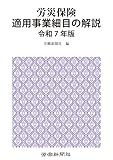

労災の調剤薬局での流れ

労災の受付と指定薬局の確認

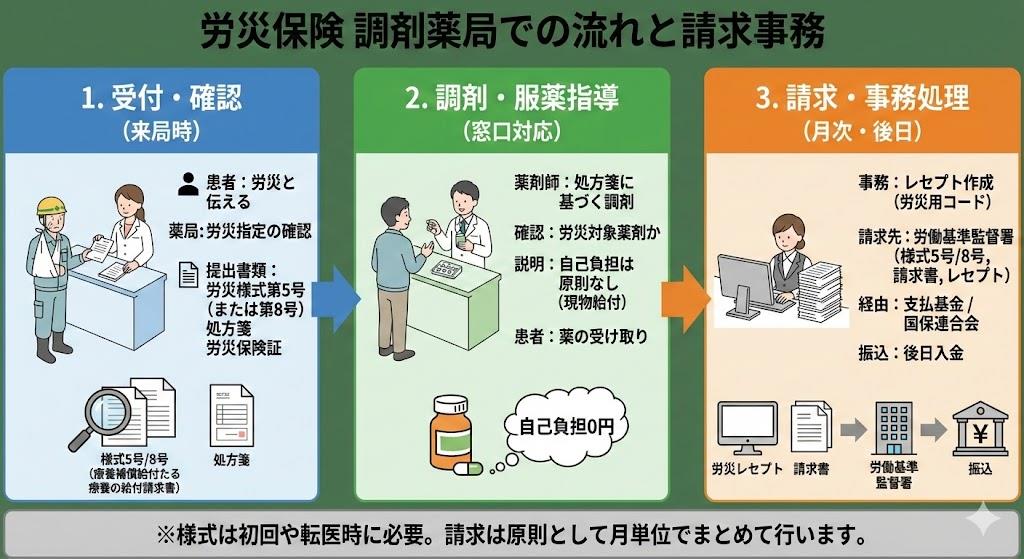

調剤薬局において、労働災害(労災)の患者が訪れた際、最初に行うべき最も重要なステップは、自局が「労災保険指定薬局」であるかどうかの確認と、患者が持参した書類のチェック。

この初期対応を誤ると、後の請求業務や患者の費用負担に大きな混乱を招くため、正確な知識と手順の理解が不可欠です。

まず、自局が労災保険指定薬局である場合、原則として患者の窓口負担金は発生しません。これは、健康保険とは異なり、労災保険が治療費や薬剤費の全額を給付するためです。しかし、これはあくまで患者が必要な書類を持参した場合に限られます。初回の来局時に患者が持参すべき書類は、業務中の災害であれば「様式第5号」、通勤中の災害であれば「様式第16号の3」です。これらの書類は、事業主(会社)が事故の事実を証明するものであり、医療機関や薬局が労災として薬剤を給付するための根拠となります。

参考)https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/002136629.pdf

一方、自局が労災保険指定薬局でない場合、対応は大きく異なります。指定外の薬局では、労災保険による現物給付(薬剤の支給)を行うことができません。そのため、患者はいったん薬剤費の全額(10割)を窓口で支払う必要があります。その後、患者自身が「様式第7号(療養の費用請求書)」を作成し、領収書を添えて労働基準監督署に直接請求することで、後日口座に現金給付として費用が返還される流れとなります。この「指定」か「指定外」かによる対応の違いは、患者への説明において非常に重要です。指定外であるにもかかわらず「書類があれば0円です」と誤った案内をしてしまうと、トラブルの原因となります。

参考)労災保険

また、受付時には「労災と健康保険の併用はできない」という点も明確に伝える必要があります。労災認定がまだ下りていない段階や、会社が労災を認めるか曖昧な場合、患者は健康保険証を使おうとすることがあります。しかし、業務上の事由による傷病に健康保険を使用することは制度上認められていません。もし健康保険を使ってしまった場合、後から「労災隠し」と疑われたり、健康保険組合への返戻手続き(レセプトの取り下げと返金)という非常に煩雑な事務作業が発生したりします。したがって、受付の段階で「仕事中の怪我ですか?」「通勤途中の怪我ですか?」と必ず確認し、労災の可能性がある場合は、健康保険証ではなく労災の書類(または書類が準備できるまでの10割負担)で対応するよう徹底することが、薬局事務の鉄則です。

参考)労災治療時に薬局へ払ったお金を返金してもらうための手続き方法

さらに、処方箋の記載内容も入念に確認します。労災の処方箋には、通常の保険処方箋とは異なり、医療保険の保険者番号などが記載されていないことが多いですが、代わりに「労災」や「公務災害」といったスタンプや記載があるかを確認します。もし記載がない場合でも、患者からの聞き取りで労災と判明した場合は、処方医に確認を取る(疑義照会)ことも重要です。医師が労災と認識せずに通常の処方箋を出しているケースもあるため、薬局側での二重チェックが医療過誤や請求ミスを防ぐ防波堤となります。

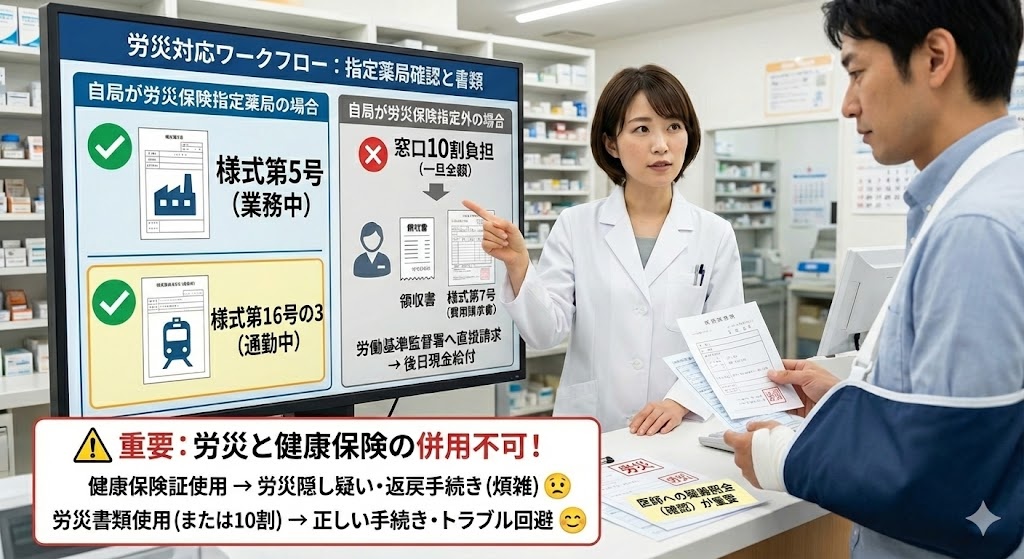

書類の種類と様式5号や6号の提出

労災保険の請求業務において、最も複雑で間違いやすいのが「様式(書類)」の種類の使い分けです。適切な様式を適切なタイミングで提出しなければ、薬剤費の支払いが受けられない、あるいは大幅に遅れる可能性があります。ここでは、調剤薬局で頻繁に取り扱う主要な様式について、その用途と提出の流れを深掘りします。

最も基本となるのが、先述した「様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)」です。これは「業務災害」により、初めてその指定薬局を利用する場合に提出されるものです。通勤災害の場合は、同等の役割を持つ「様式第16号の3」を使用します。この書類には、災害の原因や発生状況、事業主の証明印などが記載されており、薬局はこの内容を確認した上で、管轄の労働局(または労働基準監督署)へ提出します。重要なのは、この書類は「レセプト(請求書)」の一部として扱われるため、月ごとのレセプト請求時に添付して送付する必要がある点です。患者から受け取ったら、紛失しないよう厳重に管理し、該当月のレセプトとセットにする準備をしておきましょう。

参考)https://suzuken0725.com/post-445/

次に注意が必要なのが「様式第6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届)」です。これは、患者が転居や転院によって、ある指定薬局から別の指定薬局へ変更する場合に使用されます。例えば、総合病院の門前薬局で薬をもらっていた患者が、自宅近くの薬局に変更したい場合などが該当します。この場合、変更先の薬局(あなたの薬局)に様式第6号を提出してもらう必要があります。様式第5号は「最初の薬局」に出すもの、様式第6号は「2軒目以降の薬局」に出すもの、と覚えておくと整理しやすいでしょう。ただし、通勤災害の場合は「様式第16号の4」となります。この変更届の提出を忘れると、前の薬局で治療が継続しているとみなされ、請求が通らないことがあるため注意が必要です。

参考)https://use-charlotte.jp/columns/c063/

また、指定外薬局を利用する場合の「様式第7号(療養の費用請求書)」についても詳しく理解しておく必要があります。これは薬局側が請求業務を行うための書類ではなく、患者が費用請求を行うための書類です。しかし、薬局側には「証明」の義務があります。様式第7号には、処方内容や薬剤費の証明欄があり、薬局の管理薬剤師等が署名・捺印する必要があります。患者が用紙を持参した際には、速やかに記入を行い、領収書(原本が必要なケースが多い)や薬剤明細書(レセプトの写しや調剤明細書)を添付して患者に渡します。ここで親切な対応として、患者に「これを労働基準監督署に郵送または持参してください」と具体的な提出先を案内することで、患者の不安を解消し、信頼獲得につながります。

参考)労災の様式5号とは?手続き方法や提出先などをわかりやすく解説…

さらに、「再発」の場合の書類もあります。一度治癒したとみなされた傷病が再発し、再度治療が必要になった場合は、「再発申請」が必要となり、通常の様式第5号とは異なる手続きが求められることがあります。この場合、医師の診断書や労働基準監督署の認定が必要となるため、安易に通常の労災として受け付けず、必ず労働基準監督署や処方元の医療機関に状況を確認することが求められます。

これらの書類はすべて、厚生労働省のホームページからダウンロードが可能ですが、複写式になっているものや、OCR(光学的文字認識)対応の用紙が推奨される場合もあります。特に手書きでの記入箇所が多い様式第5号などは、記入ミスがあると返戻の対象となります。「災害発生の年月日」や「労働保険番号」など、一文字の誤りも許されない項目が多いため、受け取り時には患者と一緒に記載内容を指差し確認するくらいの慎重さが求められます。

参考)主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |…

参考リンク:厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係)

※このリンク先では、様式第5号や第16号の3など、労災申請に必要な最新の様式PDFやExcelファイルをダウンロードできます。記入例も掲載されているため、窓口対応時のマニュアル作成にも役立ちます。

請求の手順とレセプト記載の注意点

労災保険の請求業務(レセプト請求)は、健康保険の請求とは提出先も記載ルールも異なるため、専門的な知識が必要です。正確な請求手順を理解し、期限内に不備なく提出することが、薬局経営のキャッシュフローを守るためにも重要です。

まず、請求の締め切りと提出先についてです。労災レセプトの提出期限は、診療月の「翌月10日」までです。これは健康保険のレセプトと同じスケジュール感ですが、提出先が異なります。健康保険の場合は支払基金や国保連合会へ送りますが、労災保険の場合は、原則として薬局の所在地を管轄する「労働局」の労働基準部労災補償課(または委託を受けた労災指定医協会など)へ提出します。都道府県によって提出先や細かいルール(郵送か持参か、送付状の形式など)が異なる場合があるため、必ず管轄の労働局のホームページや手引きを確認してください。誤って支払基金に送ってしまうと、当然ながら返戻となり、支払いが数ヶ月遅れる原因となります。

参考)レセプト関係

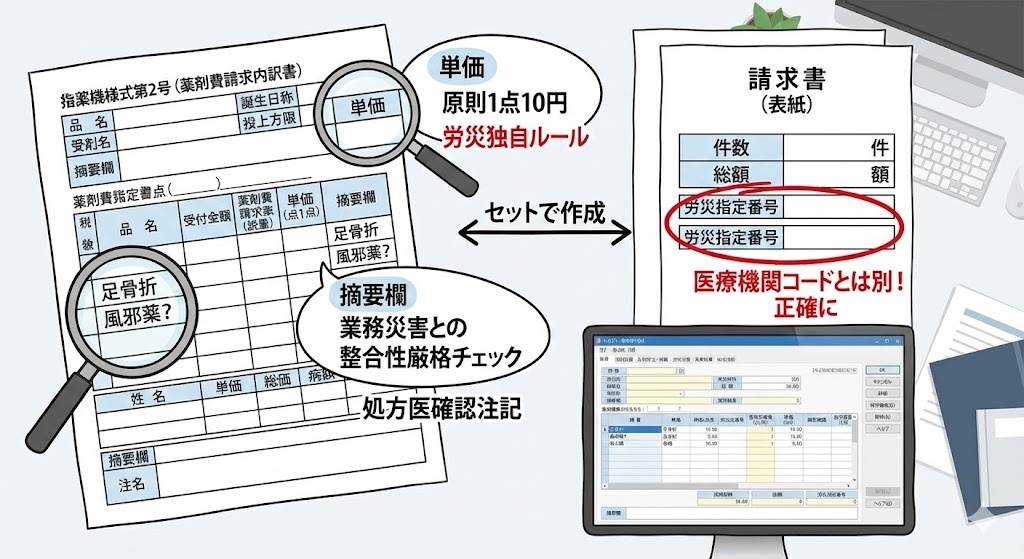

レセプト(薬剤費請求書)の作成においては、「指薬機様式第2号(薬剤費請求内訳書)」を使用します。記載内容で特に注意すべきは「単価」の設定です。労災保険では、原則として薬価基準の点数(1点10円)を使用しますが、技術料などの算定において労災独自の計算ルールが適用される場合があります。ただし、薬剤料に関しては健康保険と同様に計算されることが一般的です。重要なのは、摘要欄への記載事項です。労災レセプトでは、負傷の部位や処置の内容が、業務災害と整合性が取れているか厳しくチェックされます。例えば、足の骨折での労災認定なのに、風邪薬や湿布以外の内科薬が処方されている場合などは、査定の対象となるリスクが高いため、必要に応じて処方医への確認内容を注記するなどの対策が必要です。

また、レセプトには「合計額」だけでなく、「請求書」そのものもセットで作成する必要があります。請求書には、その月に請求する件数や総額を記載し、表紙として添付します。ここで見落としがちなのが、労災指定薬局としての「指定番号」の正確な記載です。医療機関コードとは別に、労災独自の指定番号が付与されているはずですので、これを間違えないようにしましょう。

参考)https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/000990470.pdf

さらに、長期療養患者に関する「アフターケア制度」の請求も特殊です。重度の障害が残った場合など、治癒後も定期的な診察や投薬が必要な患者には「健康管理手帳」が交付されます。この対象患者への調剤は、通常の労災レセプトとは区別して請求する必要がある場合があります(「アフターケア委託費」としての請求など)。アフターケアの対象傷病は、せき髄損傷やじん肺など特定の疾患に限られているため、手帳の記載内容(有効期限や対象項目)を必ず確認し、適用範囲外の薬剤が含まれていないかチェックすることが不可欠です。

最後に、レセプトの編綴(へんてつ)方法にも作法があります。通常は、請求書を表紙とし、その下にレセプト(内訳書)、そしてその下に根拠資料となる様式第5号や第6号を添付して綴じます。この「原本添付」が労災請求の大きな特徴です。健康保険ではレセプトデータのみを送信することが主流ですが、労災では依然として紙の書類(患者が持参した様式)の物理的な提出が求められるケースが多いのです(後述するオンライン請求を除く)。この書類添付を忘れると、架空請求とみなされかねないため、封入前の最終チェックリストを作成し、ダブルチェックを行う体制を整えることを強く推奨します。

返金対応と健康保険からの切り替え

調剤薬局の現場で最もトラブルになりやすく、かつ事務処理が煩雑なのが、窓口での「返金対応」と、一度健康保険で処理してしまった後の「労災への切り替え」です。これらは患者の金銭的負担に直結するため、丁寧かつ迅速な対応が求められます。

よくあるケースとして、患者が「仕事中の怪我だが、会社からまだ書類(様式5号)をもらっていない」状態で来局するパターンがあります。この場合、薬局は原則として薬剤費の全額(10割)を患者から預かり、「預かり証」または「領収書(全額負担用)」を発行します。そして、「今月中に書類を持ってきていただければ、窓口で差額(全額)を返金し、労災扱いに切り替えます」と案内するのが一般的です。月をまたいでしまうと、薬局でのレセプト処理が完了してしまうため、薬局窓口での返金ができなくなり、患者自身で労働局へ直接請求(様式7号)してもらう必要が出てきます。この「月またぎ」のデッドラインを患者に明確に伝えることが、クレーム防止の鍵です。「必ず月末までに書類をお持ちください」と念押しし、可能であればカレンダーで日付を示して説明するくらいの配慮が望ましいでしょう。

さらに複雑なのが、患者が誤って健康保険証を提示し、薬局側も気付かずに3割負担等で会計を済ませてしまった後の「労災への切り替え」です。これが発覚した場合、まず行うべきは「健康保険のレセプトの取り下げ」です。すでにレセプトを審査支払機関に提出している場合、そのレセプトを取り下げる手続きを行い、保険者からの支払いをストップ、あるいは返還する必要があります。その上で、患者には以下の手順を踏んでもらう必要があります。

- 薬局に来局し、以前支払った3割分の領収書と引き換えに、一旦返金処理を行う(会計の取消)。

- 改めて薬剤費の総額(10割)を計算し直し、不足分(残り7割分)を患者から徴収する、あるいは労災の書類(様式5号)が揃っていれば、そのまま0円会計として処理し、3割分を患者に全額返還する。

言葉にするとシンプルですが、実際には「一度払ったのに、なぜまた手続きが必要なのか」と患者が不満を持つことが多いプロセスです。特に、健康保険から労災への切り替えは「遡及(そきゅう)」処理となるため、薬局側の会計システム上も修正履歴が残り、在庫管理や売上計上にも影響を及ぼします。そのため、こうした事態を未然に防ぐための「初回の問診」がいかに重要かが再確認されます。

また、特殊な事例として「第三者行為災害」も考慮する必要があります。交通事故など、相手がいる事故で労災を適用する場合、さらに「第三者行為災害届」などの追加書類が必要になることがあります。この場合、損害保険会社との兼ね合いもあり、支払いの主体が複雑になることがあります。薬局としては、安易に判断せず、「労災担当の方(会社の人事や社労士)の指示に従ってください」と伝え、書類が完全に揃うまでは10割負担をお願いする、というスタンスを崩さない方が、結果として患者を守ることにつながります。曖昧な状態で安易に保険適用をしてしまうと、後で患者が多額の医療費返還を求められるリスクがあるからです。

労災レセプトの電算処理とオンライン請求の現状

最後に、近年急速に進んでいる労災レセプトの「電算処理(電子化)」と「オンライン請求」について、解説します。これまで労災レセプトといえば、手書きや紙出力が当たり前で、様式5号などの書類も物理的に添付して郵送するのが常識でした。しかし、医療DXの流れに伴い、労災保険の世界でもデジタル化の波が押し寄せています。

現在、厚生労働省は「労災レセプト電算処理システム」の導入を推進しており、指定薬局でも電子媒体(CD-ROM等)やオンライン回線を通じた請求が可能になりつつあります。これにより、毎月のレセプト印刷、編綴、郵送といった膨大な事務作業コストを大幅に削減できる可能性があります。特に、大規模な門前薬局やチェーン薬局では、このオンライン請求への移行が業務効率化の切り札となっています。

しかし、現場視点で見ると、完全なオンライン化にはまだハードルが存在します。最大の問題は「添付書類の扱い」です。電子レセプトで請求情報を送信できたとしても、様式5号や6号といった「事業主の証明印が必要な紙の書類」は、依然として原本の提出が求められるケースが多いのです。一部ではスキャナ保存や電子申請の連携も模索されていますが、現状では「データはオンライン、根拠書類は別送」というハイブリッドな運用を強いられることが少なくありません。この「二度手間」を嫌って、あえて従来の紙請求を続けている薬局も多いのが実情です。

また、レセコン(レセプトコンピュータ)の対応状況も重要です。すべてのレセコンが労災のオンライン請求に標準対応しているわけではなく、オプション契約や専用モジュールの追加が必要な場合もあります。システム改修費用と、削減できる事務コストを天秤にかけ、導入時期を慎重に見極める必要があります。

さらに、電子請求特有の「エラーチェック(突合点検)」の厳しさも考慮すべき点です。紙のレセプトであれば、担当者の目視チェックで多少の融通が利くこともありましたが、電子請求ではプログラムによる論理チェックが行われるため、「入力漏れ」や「コードの不整合」があれば即座にエラーとして弾かれます。例えば、労災独自の傷病名コードや、治癒・中止の転帰コードの入力ミスなどは、システム的なチェックで厳格に判定されます。したがって、オンライン請求を導入する場合は、事務スタッフに対するITリテラシー教育や、入力ルールの再徹底が不可欠となります。

とはいえ、将来的にはマイナンバーカードと保険証の統合(マイナ保険証)の流れと連動し、労災認定情報のオンライン確認などが実現する未来も予想されます。今のうちから労災レセプトの電算化に関する情報収集を行い、システムベンダーに対応予定を確認しておくことは、「選ばれる薬局」「業務効率の高い薬局」であり続けるための重要な先行投資と言えるでしょう。アナログな手続きが根強く残る労災業務だからこそ、デジタルの活用による差別化の余地は大きいのです。

参考リンク:厚生労働省 労災レセプト電算処理システムについて

※労災レセプトの電子化に関する仕様書や、導入手順、マスタコードなどの技術的な詳細情報が網羅されています。システム担当者や薬局経営者にとって必読の公式情報源です。