グラム染色の原理

グラム染色の基本的な原理と仕組み

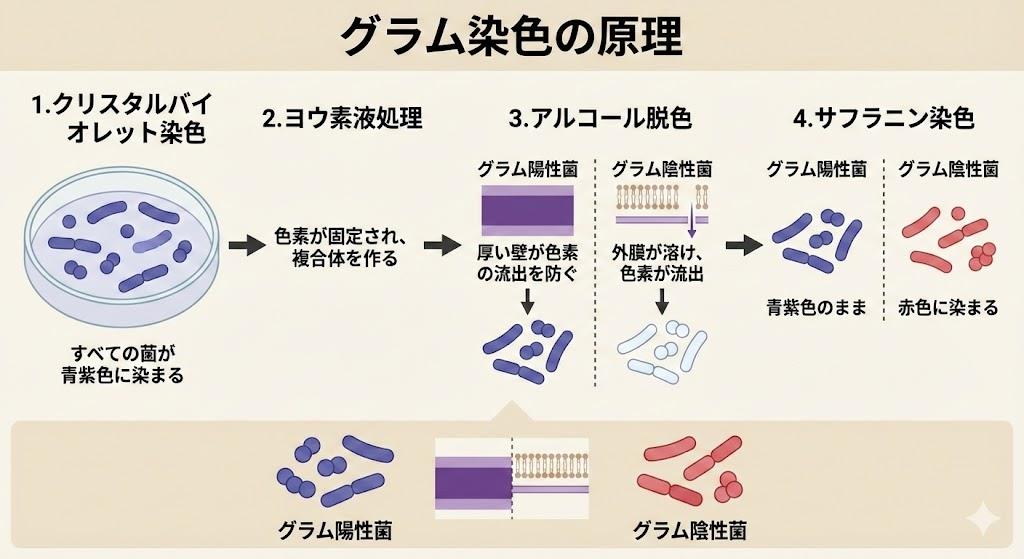

グラム染色は細菌の細胞壁の構造的違いを利用した分類法で、1884年にデンマークの細菌学者ハンス・クリスティアン・グラムによって開発されました 。この染色法の根本的な原理は、細菌の細胞壁に含まれるペプチドグリカン層の厚さの違いにあります 。

参考)https://ahc-bact.co.jp/faq/084-2/

グラム染色では、まず全ての細菌をクリスタルバイオレット(ビクトリア青)で青色に染め、次にヨウ素処理で染料を定着させます 。その後、アルコールなどの脱色剤を用いて処理を行い、最後にサフラニンやフクシンで後染色を施します 。

この一連の処理において、グラム陽性菌は厚いペプチドグリカン層(20-80nm)のため、クリスタルバイオレットとヨウ素の複合体が細胞壁に強固に浸透し、脱色されずに青色を保ちます 。一方、グラム陰性菌は薄いペプチドグリカン層(7-8nm)と外膜の脂質二重層構造により、脱色剤で容易に脱色されて後染色の赤色に染まります 。

グラム染色の詳細な手順と方法

グラム染色の標準的な手順は以下の4段階に分けられます 。

①前染色(初回染色)

クリスタルバイオレットまたはビクトリアブルーを標本に満載し、60秒間染色します。この段階で全ての細菌が青色に染色されます 。

参考)https://as-kitchen.as-1.co.jp/shop/pages/ip_08.aspx

②媒染処理

ルゴール液またはヨウ素液で60秒間処理し、染料を細胞壁に固定します。これによりクリスタルバイオレット-ヨウ素複合体が形成され、染料の安定化が図られます 。

参考)https://carbgem.com/plus/post_hobogra/qa5/

③脱色処理

2%ピクリン酸アルコール溶液またはアルコール系脱色剤を用いて、ビクトリア青の青色が溶け出さなくなるまで繰り返し処理します。この段階でグラム陰性菌は無色となり、グラム陽性菌は青色を保持します 。

④後染色

フクシンまたはサフラニンで1分間染色し、脱色されたグラム陰性菌を赤色に染め上げます。最終的にグラム陽性菌は青色、グラム陰性菌は赤色に観察されます 。

染色後は1000倍の顕微鏡で観察し、細菌の染色性と形態を確認します 。

グラム陽性菌と陰性菌の細胞壁構造の違い

グラム陽性菌と陰性菌の本質的な違いは、細胞壁の構造と組成にあります 。この構造的差異が、グラム染色における染色性の違いを生み出しています。

グラム陽性菌の細胞壁構造

グラム陽性菌は細胞膜の外側に厚いペプチドグリカン層(20-80nm)を単層構造として持ちます 。この厚いペプチドグリカン層は乾燥重量の90%に達し、N-アセチルグルコサミンとN-アセチルムラミン酸が交互に繰り返す構造を持っています 。

参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/sfj/72/5/72_282/_pdf/-char/ja

代表的なグラム陽性菌には、ブドウ球菌属(Staphylococcus aureus)、レンサ球菌属(Streptococcus pyogenes)、リステリア属(Listeria monocytogenes)などがあります 。

グラム陰性菌の細胞壁構造

グラム陰性菌は薄いペプチドグリカン層(7-8nm)の外側を、リポ多糖(リポポリサッカライド)を含む脂質二重膜の外膜が覆う二重構造を持ちます 。ペプチドグリカンは乾燥重量のわずか10%しか占めません 。

参考)https://www.city.fukuoka.med.or.jp/kensa/ensinbunri/enshin_62.pdf

代表的なグラム陰性菌には、大腸菌(Escherichia coli)、サルモネラ属(Salmonella)、緑膿菌属(Pseudomonas aeruginosa)などがあります 。

この構造的違いにより、グラム陰性菌では脱色処理時に外膜が容易に破れ、薄いペプチドグリカン層から染料が漏出しやすくなります 。

グラム染色の臨床応用と細菌同定への活用

グラム染色は感染症診療において極めて重要な役割を果たし、初期診断から治療方針の決定まで幅広く活用されています 。平成20年度の診療報酬改定から3回連続で保険点数が高くなっており、日本の医療現場では欠かせない微生物検査として位置づけられています 。

参考)https://www.jscm.org/journal/full/02504/025040265.pdf

初期抗菌薬選択への応用

グラム染色結果は抗菌薬の初期選択において重要な指標となります。グラム陽性菌に対してはペニシリン系やバンコマイシンなどの細胞壁合成阻害薬が効果的で、グラム陰性菌に対してはアミノグリコシド系やキノロン系抗菌薬がよく使用されます 。

参考)https://chikusannavi.kyoritsuseiyaku.co.jp/disease/246

菌種推定と形態学的特徴

グラム染色では染色性と同時に細菌の形態も観察できるため、ある程度の菌種推定が可能です 。例えば、グラム陽性球菌でも、集塊状に配列するStaphylococcusと数珠状に連鎖形成するStreptococcusを鑑別できます 。

検体材料の評価

グラム染色により検体の質的評価も同時に行えるため、適切な検体採取の確認や汚染の有無を判定できます 。これにより、培養検査の信頼性向上に寄与しています。

現在では、人工知能を活用したグラム染色画像解析システムの開発も進められており、技術レベルに関わらず正確な菌種推定が可能になることが期待されています 。

参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10679426/

グラム染色の歴史と開発背景の意外な真実

グラム染色の開発には興味深い歴史的背景があり、実は当初の研究目的とは全く異なる発見から生まれました 。1883年、ハンス・クリスチャン・グラムはベルリンのフリートランデル研究室で、腎臓組織の柔組織と管状円柱を染め分ける研究を行っていました 。

参考)https://www.cytivalifesciences.co.jp/newsletter/biodirect_mail/cell_story/63.html

偶然の発見から生まれた革命的技術

グラムの実験は当初の目的からすれば完全な失敗で、細胞核を含むすべての組織が脱色されてしまいました 。しかし、たまたま細菌だけが脱色されずに残っていることに気づき、これを細菌染色法として発展させることにしたのです。

当時の染色技術との比較

19世紀後半は合成染料の黄金時代で、1856年にウィリアム・パーキンが合成した紫の色素から多くの染料が開発されました 。しかし、当時の細菌染色法は初歩的で改善の余地が多く残されていました。グラム染色は従来の染色法に比べて格段に優れた手法として評価されました 。

グラム自身の控えめな姿勢

興味深いことに、グラム自身は自分の発見に対して非常に控えめでした 。1884年の論文では「この方法が他の研究者にも有用であることを望む」という謙虚な結びで終えており、その後ベルリンを去ってしまいます。これには、グラム染色で染まらないグラム陰性菌の存在が関わっていたとされています 。

グラム染色が現在のように細菌分類の基準として確立されるまでには、多くの研究者による改良と検証が必要でした。現在使用されているハッカーの変法なども、この歴史的発展の成果です 。