シスタチンCと腎機能評価

シスタチンCは、腎機能を評価するための血液検査項目として注目されている指標です。全身の有核細胞から一定量産生される低分子蛋白質で、分子量約13,250Daという小さなサイズが特徴です。この特性により、腎臓の糸球体をスムーズに通過し、その後近位尿細管で再吸収・分解されるため、血中濃度は糸球体濾過量(GFR)に依存します。

腎機能が低下すると血中のシスタチンC濃度は上昇します。特筆すべき点は、従来の腎機能マーカーであるクレアチニンよりも早期の腎機能低下を検出できることです。クレアチニンがGFR 30mL/分程度まで低下しないと明らかな上昇を示さないのに対し、シスタチンCはGFR 70mL/分程度の段階で上昇を始めます。このため、腎機能低下の早期発見に非常に有用とされています。

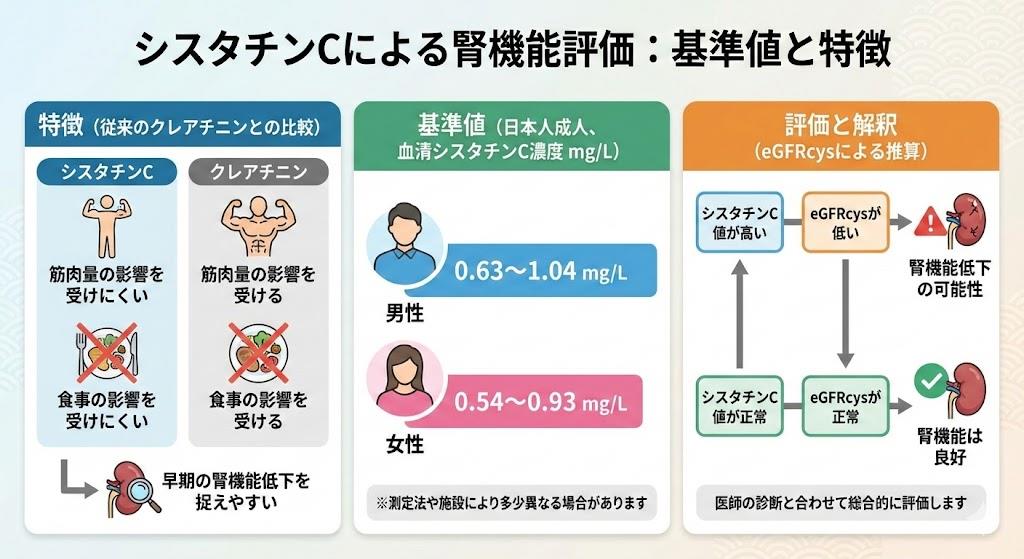

シスタチンCの基準値と正常範囲

シスタチンCの基準値は測定方法によって若干異なりますが、一般的に以下の範囲が正常とされています。

- 男性:0.63~0.95mg/L

- 女性:0.56~0.87mg/L

ただし、シスタチンC自体の数値よりも、この値を特別な計算式に代入して算出するeGFR-cys(シスタチンCによる推算糸球体濾過量)の評価が重要です。eGFR-cysが60mL/分/1.73m²を下回ると腎機能低下と判断されます。

シスタチンCの産生量は生涯を通してあまり変動せず、年齢や性別の影響を受けにくいという特徴があります。これにより、高齢者や筋肉量の少ない方でも正確な腎機能評価が可能となります。

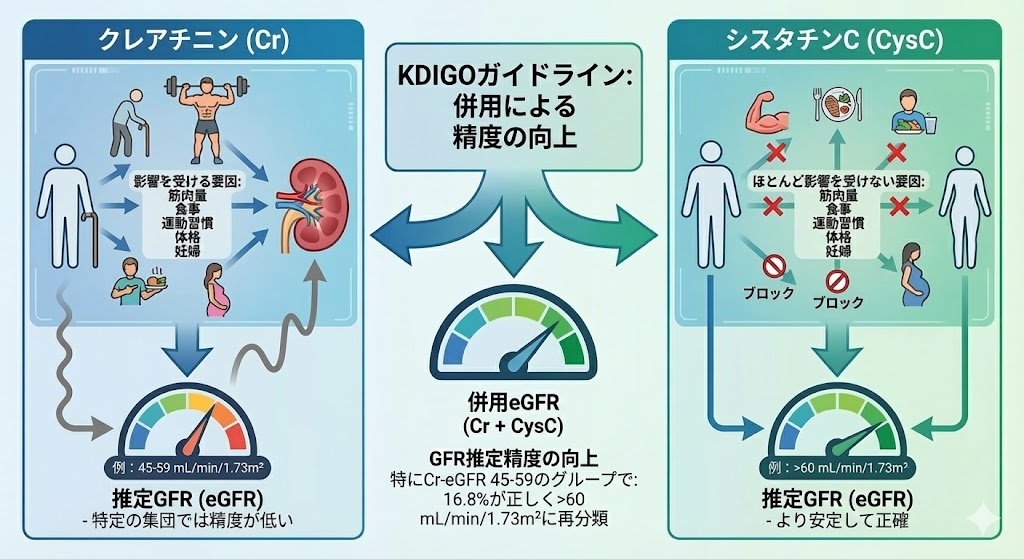

シスタチンCとクレアチニンの比較による腎機能評価

腎機能評価において、シスタチンCとクレアチニンはそれぞれ異なる特性を持っています。両者を比較することで、より正確な腎機能評価が可能になります。

クレアチニンは筋肉量、食事、運動習慣、体格などの影響を受けるため、特に以下のような方では正確な腎機能評価が難しい場合があります。

一方、シスタチンCはこれらの影響をほとんど受けないため、上記のような方々でも比較的正確な腎機能評価が可能です。

KDIGOのガイドラインでは、クレアチニンとシスタチンCを併用した場合、どちらか一方のマーカーを単独で用いた場合と比較して、GFRの推定精度が向上することが示されています。特に、クレアチニンでの推定GFRが45~59mL/分/1.73m²のグループでは、併用式によって16.8%の患者が正しくeGFR>60mL/分/1.73m²に再分類できたとされています。

つまり、健診で腎機能低下を指摘されても、シスタチンCによる評価では実際には慢性腎臓病ステージ3以下ではなかったというケースも少なくないのです。

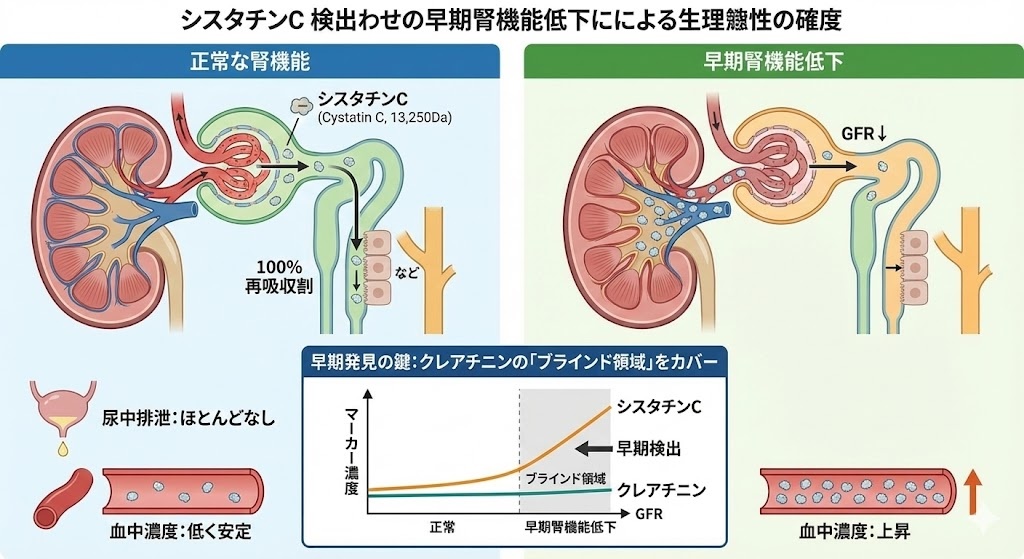

シスタチンCによる早期腎機能低下の検出メカニズム

シスタチンCが早期の腎機能低下を検出できる理由は、その生理学的特性に基づいています。シスタチンCは分子量が約13,250Daと小さく、電荷も中性であるため、糸球体基底膜を自由に通過できます。

腎機能が正常な場合、シスタチンCは糸球体で濾過された後、近位尿細管でほぼ100%再吸収され、そこで分解されます。このため、尿中にはほとんど排泄されません。

腎機能が低下すると、糸球体濾過量(GFR)が減少し、血中のシスタチンC濃度が上昇します。シスタチンCの特徴として、クレアチニンが検出できない「ブラインド領域」をカバーできる点が挙げられます。

- クレアチニン:腎機能が約50%低下(GFR 30mL/分程度)しないと明らかな上昇を示さない

- シスタチンC:腎機能が約20%低下(GFR 70mL/分程度)した時点で上昇を示す

この差は臨床的に非常に重要です。なぜなら、腎機能低下の早期発見により、適切な治療介入が可能になり、腎疾患の進行を遅らせることができるからです。

特に薬剤性の急性腎障害の早期発見に役立つとされており、抗菌薬や抗癌剤の使用時のモニタリングに有用です。

シスタチンC検査の保険適用と臨床的活用法

シスタチンC検査は2006年から保険適用となっており、現在の保険点数は112点(約1,120円)です。ただし、保険適用には一定の条件があります。

- 尿素窒素またはクレアチニンにより腎機能低下が疑われた場合に限り算定可能

- 3ヶ月に1回に限り算定可能

- ペントシジンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定

臨床現場でのシスタチンC検査の活用法としては、以下のようなケースが考えられます。

- クレアチニン値が正常上限または軽度上昇している場合の確認検査

- 尿検査で蛋白または潜血反応に異常が認められた場合の早期腎症評価

- 高齢者や筋肉量の少ない方の腎機能評価

- 薬剤性腎障害のリスクがある薬剤使用時のモニタリング

- 糖尿病患者や高血圧患者の早期腎症スクリーニング

ただし、クレアチニン値が既に高値(2mg/dL以上)の場合は、シスタチンCを測定する臨床的意義は低くなります。この場合、既に明らかな腎機能低下が確認されているためです。

シスタチンCの測定値に影響を与える腎外因子

シスタチンCはクレアチニンに比べて腎機能をより正確に反映するとされていますが、完全に腎外因子の影響を受けないわけではありません。臨床解釈の際には、以下の因子を考慮する必要があります。

シスタチンC値を上昇させる可能性のある腎外因子。

シスタチンC値を低下させる可能性のある腎外因子。

これらの因子がある患者では、シスタチンCによる腎機能評価が実際の腎機能と乖離する可能性があります。特に甲状腺機能障害は注意が必要で、甲状腺機能亢進症ではシスタチンCが過大評価され、甲状腺機能低下症では過小評価される傾向があります。

また、シスタチンCは血清濃度が7mg/L以上になると、eGFR計算式ではマイナス値が算出される場合があります。このような場合は、eGFR<5mL/分/1.73m²の末期腎不全と評価されます。

臨床現場では、これらの腎外因子の存在を考慮しながら、クレアチニンとシスタチンCの両方を用いて総合的に腎機能を評価することが推奨されています。

シスタチンCは優れた腎機能マーカーですが、その特性と限界を理解した上で適切に活用することが重要です。クレアチニンとシスタチンCを併用することで、より正確な腎機能評価が可能となり、早期の腎機能低下を検出して適切な介入を行うことができます。

腎機能低下は初期段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な検査による早期発見が非常に重要です。特に糖尿病や高血圧などの基礎疾患がある方、腎疾患の家族歴がある方は、シスタチンC検査を含めた腎機能評価を定期的に受けることをお勧めします。

腎臓は一度失われた機能を取り戻すことが難しい臓器です。シスタチンC検査を活用した早期発見と適切な治療介入により、腎機能低下の進行を遅らせ、健康寿命の延伸につなげることができるでしょう。

興味深いことに、シスタチンCはマーケティングに失敗した検査とも言われています。クレアチニンでは十分に叶わない腎機能低下の早期発見・早期介入を可能とする特徴を持つため、とても期待されて登場した検査でしたが、現在このような利用はほとんどされていません。保険上の制約や認知度の低さが原因と考えられますが、その臨床的価値を考えると、今後より積極的な活用が期待される検査と言えるでしょう。

最新の研究によれば、eGFR-creとeGFR-cysの平均値が実際の腎機能に近いという報告もあります。これが正しければ、現在の日本人の腎機能は、eGFR-creでは過小評価、eGFR-cysでは過大評価になる可能性があります。このことは、現在の慢性腎臓病患者数の推定にも影響を与える可能性があり、今後の研究の進展が期待されます。